版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

计算机网络

(第三讲)主讲:李勇二零一四年九月计算机网络讲义2上次课主要内容计算机网络发展的第一阶段电路交换分析计算机网络发展的第二阶段分组交换技术存储转发思想分组交换分析计算机网络发展的第三阶段局域网LAN城域网MAN广域网WAN个人区域网PAN1、体系结构概述计算机网络的各层及其协议的集合,称为网络的体系结构。

1、计算机网络的体系结构就是计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义。

2、体系结构是抽象的,而实现则是具体的,是真正正在运行的计算机硬件和软件。

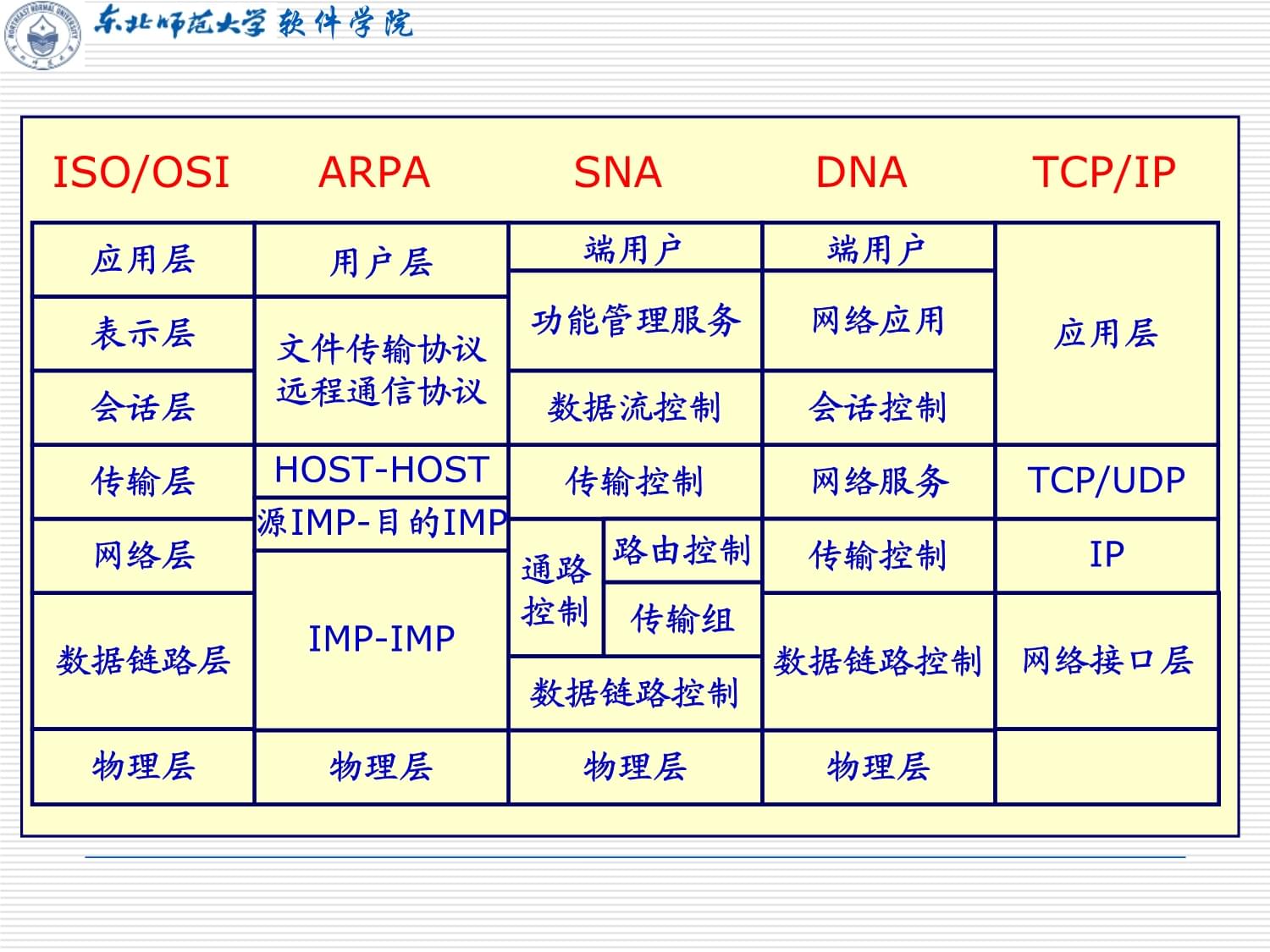

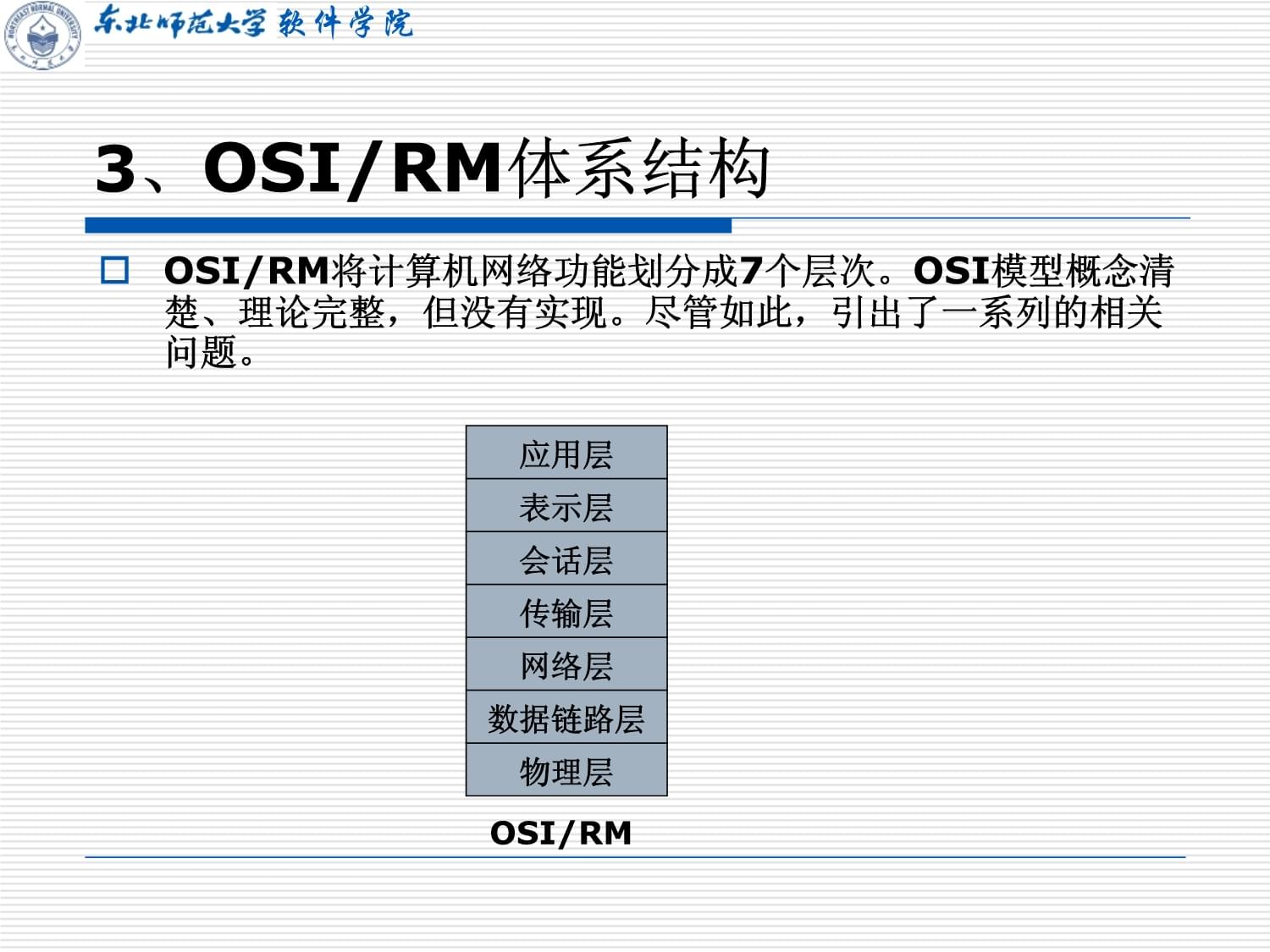

3、目前,主要讨论的有两种体系结构,既OSI/RM和TCP/IP体系结构。2、体系结构发展1974年IBM公布了自己的系统网络体系结构SNA(SystemNetworkArchitecture)。其他公司也相继推出自己的网络体系结构。不同的网络体系结构影响了计算机网络的发展。1983年国际标准化组织试图指定一个统一的网络体系结构,结束网络体系结构混乱的局面,从而促进计算机网络的发展。国际标准化组织推出了著名的OSI/RM(OpenSystemInterconnectionReferenceModel)。ISO/OSI数据链路层物理层网络层传输层应用层表示层会话层通路控制数据链路控制物理层传输控制端用户功能管理服务数据流控制路由控制传输组数据链路控制物理层网络服务端用户网络应用会话控制传输控制IMP-IMP物理层HOST-HOST用户层文件传输协议远程通信协议源IMP-目的IMP网络接口层IPTCP/UDP应用层ARPASNADNATCP/IP3、OSI/RM体系结构OSI/RM将计算机网络功能划分成7个层次。OSI模型概念清楚、理论完整,但没有实现。尽管如此,引出了一系列的相关问题。物理层数据链路层网络层传输层会话层表示层应用层OSI/RM3-1划分层次计算机网络体系结构将计算机网络功能划分成具有多层的结构。第n层第n-1层第1层……计算机网络体系结构在每个主机上实现。3-2对等通信计算机网络的通信在不同的主机之间进行,主机之间是对等的。位于每个主机内部的实现网络体系各层功能的进程之间通信也是对等的。第n层第n-1层第1层……第n层第n-1层第1层……主机A主机B第n层通信第n+1层通信第1层通信3-3实体、协议和服务任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程都可以称为实体。在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议,还需要使用下面一层所提供的服务。N层N-1层……1层N层N-1层……1层协议N-1层的功能对于N层来讲是服务N-1层需要使用N-2层的服务实现自己的功能,并对N层提供服务实现第i层功能的模块称为实体3-4协议为实现对等通信,参与通信的双方要有一个约定,该约定包括了通信过程中双方需要遵守的所有规则。这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关同步的问题。通信双方关于如何进行通信的一种约定既为网络协议,也可以理解为:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。网络协议的要素语法:数据与控制信息的格式;语义:控制信息的含义;同步(时序):事件发生顺序的描述。协议是对等的,协议是分层的,各层的协议组成协议栈。3-5服务和服务访问点本层的服务用户(上层)只能看见本层服务而无法看见本层的协议(封装),本层的协议对上层的服务用户是透明的。下层通过服务访问点向上层提供服务,上层通过服务访问点调用下层服务。所谓的服务访问点是一个逻辑接口(Interface,提供功能的调用方法,但屏蔽了具体实现)。不同层之间通过在服务访问点之间传递服务数据单元SDU(ServiceDataUnit)进行信息交换。协议是水平的,是对等实体之间的。服务是垂直的,是在同一主机网络功能不同层之间的。4、协议与服务的关系协议是水平的,是对等实体之间的。

1、协议调用下层提供的服务,实现了本层的协议功能;

2、利用协议实现的功能,本层向上层提供的服务;

3、协议在对等实体之间传送协议数据单元。服务是垂直的,是在同一主机网络功能不同层之间的。

1、下层向上层提供服务;

2、服务通过服务访问点传送服务数据单元。ISO/OSI模型网络层数据链路层物理层传输层应用层表示层会话层网络层数据链路层物理层传输层应用层表示层会话层对等协议物理介质系统A系统B第N+1层第N层PDUSDUHPDU第N-1层SDUN+1层协议实体N+1层协议实体N层协议实体SAPSAP5、分层的体系结构带来的好处各层之间是独立的。灵活性好。结构上可分割开。易于实现和维护。能促进标准化工作。6、OSI/RM总结OSI/RM最终失败了

1、缺乏实际经验,很难工程化;

2、复杂不易实现;

3、制定周期长。在互联网中大量采用的TCP/IP模型成为了计算机网络体系结构事实上的标准。7、TCP/IP协议的产生TCP/IP协议的产生

1、1972年,在美国华盛顿举行了第一届国际计算机通信会议,会议就在不同的计算机网络之间进行通讯达成了协议;

2、1973年,美国国防部也开始研究实现不同网络之间的互联的问题;

3、1974年IP(InternetProtocol)和TCP(TransmissionControlProtocol)协议问世,合称TCP/IP协议。TCP/IP协议的问世导致了Internet的迅速发展;

4、到了1980年,世界上既有使用TCP/IP协议的美国军方的ARPANET网,也有很多使用其他通信协议的各种网络。美国人温顿.瑟夫(VintonCerf)提出一个想法。这个想法导致了Internet的诞生,并确定了TCP/IP协议在网络互联方面不可动摇的地位。这个想法就是:(1)在每个网络内部各自使用自己的通信协议;(2)网络之间通讯采用TCP/IP。

5、TCP/IP协议的发展,形成了TCP/IP协议体系结构。8、TCP/IP体系结构网络接口1网络接口2……网络接口nIP协议ARP协议RARP协议ICMP协议IGMP协议TCP协议UDP协议HTTP协议DNS协议SNMP协议SMTP协议POP3协议FTP协议……应用层运输层网际层网络接口层TCP/IP协议分层示意图9、原理体系结构原理体系结构的提出

1、OSI/RM未能实现;

2、TCP/IP的缺陷。原理体系结构

1、物理层

2、数据链路层

3、网络层

4、传输层

5、应用层物理层数据链路层网络层传输层应用层原理体系结构10、物理层(physicallayer)处于体系结构的最低层。主要描述了传输媒体接口的机械特性、电器特性、功能特性以及规程特性。主要的功能是实现“透明”的传输比特流。物理层涉及的具体问题有:

1、线路配置;

2、数据通信模式;

3、拓扑结构;

4、信号;

5、编码;

6、接口;

7、媒介。在物理层工作的设备是中继器集线器。和数据链路层物理层10110101111介质信号物理层10110101111数据链路层11-1数据链路层(datalinklayer)物理层传输数据是不可靠的。为可靠的传输数据,在不可靠的物理线路上增加一些用于保证数据可靠传输规程,形成数据链路层。数据链路层的主要作用

1、从网络层接收数据;

2、将数据组织成帧(分组、添加控制信息)同步信息(数据的发送与接收);(1)地址信息(寻址);(2)差错信息(校验和);(3)流量控制(避免拥塞)。

3、将信息发送到物理层;

4、确保通信的双方,无差错的传送以帧为单位的数据。在网络层看来,数据链路层是一条不出错的传输线路。在数据链路层工作的设备是二层交换机。控制信息数据数据帧帧头FCB11-2数据链路层(datalinklayer)数据链路层具体问题

1、广播和点到点的数据传输;

2、寻址;

3、访问控制;

4、流量控制;

5、错误处理;

6、同步。12、网络层(networklayer)网络层主要的任务是在主机之间传送数据包。网络层具体的任务如下:

1、源到宿的传递;

2、逻辑寻址;

3、路由;

4、地址转换;

5、复用。在网络层工作的设备:路由器、三层交换机。13、传输层(transportlayer)传输层的主要任务是在进程之间(既端到端)传递数据分组。传输层提供面向连接的服务和非连接服务。传输层具体的任务如下:

1、端到端的信息传输;

2、服务点寻址;

3、分组的拆分和组装;

4、连接控制;

5、复用和分用。14、应用层(applicationlayer)应用层是原理体系结构中的最高层。应用层直接为用户的应用进程提供服务。为用户提供访问网络服务和资源的接口。应用层提供的具体服务有:

1、网络虚拟终端;

2、文件访问、传输和管理;

3、邮件服务;

4、目录服务。15、数据在各层之间传递示意图AP154321主机1主机2信号在物理传输媒体中传输AP2543211010011。。。比特流。。。1010011数据部分H2T2数据部分H3数据部分H4数据部分H516-1OSI与TCP/IP体系结构的比较两者都以分层思想作为基础,各层的协议形成协议栈,并且协议栈中的各层协议相互独立。在两个模型中各层的功能大体相同。对于OSI模型,有三个概念是它的核心。

1、服务

2、服务访问点(接口)

3、协议OSI模型使这三个概念的区别变得更加明确。但最初的TCP/IP模型并没有明确区分上述三个概念。OSI模型是先模型后协议,而TCP/IP是先协议后模型。16-2OSI与TCP/IP体系结构的比较OSI有七层,TCP/IP有四层。OSI的网络层既支持面向连接,也支持面向非连接,而TCP/IP在网络层只支持面向非连接。TCP/IP模型没有区分物理层和数据链路层。TCP/IP模型不能描述TCP/IP以外的任何协议,不通用。由于TCP/IP模型没有明确区分服务、接口和协议的概念,因此,在使用新技术来设计新的网络的时候,TCP/IP模型并不是一个好的参照。而OSI模型作到了这一点。

第五阶段20世纪90年代初至现在是计算机网络飞速发展的阶段,其主要特征是:

1、计算机网络化,协同计算能力发展以及网络互连的盛行;

2、计算机的发展已经完全与网络融为一体,体现了“网络就是计算机”的口号;

3、TCP/IP协议的广泛应用促进了计算机网络的互连,为互联网(Internet)的发展奠定了基础;

4、互联网的快速发展,使互联网已经真正进入社会各行各业,为社会各行各业所采用。网络发展进入了互联网时代。1、互联网产生及其背景互联网产生的背景

1、Internet(因特网或国际互联网)在冷战初期初见端倪;

2、其建立的目的是保证美国本土防卫力量和海外防御武装的通信系统在受到打击破坏后仍然具有一定的生存能力,因此,该系统注定是一种分布式系统。互联网的产生

1、1969年美国国防部高级研究计划署(DoD/DARPA)资助建立了一个名为ARPANET(阿帕网)的网络;

2、该网络将位于洛衫矶的加利福尼亚大学、位于圣芭芭拉的加利福尼亚大学分校、斯坦福大学和位于盐湖城的犹他州州立大学的计算机主机联结在一起;

3、位于各个结点的大型计算机采用分组交换技术,通过专门的通信交换机(IMP)和专门的通信线路相互连接;

4、到了1972年,ARPANET网上的结点数已经达到40个,这个阿帕网就是Internet的雏形。

5、这40个网点之间彼此可以发送小文本文件(电子邮件的雏形),也可以采用文件传输协议发送大文件;

6、同时也开发了通过把一台电脑模拟成另外一台远程电脑的终端的技术,既Telnet。上述背景条件下,促进了TCP/IP协议的产生;而TCP/IP协议的产生又极大的促进了互联网的快速发展。本地网点1ARPANET主干网本地网点3本地网点2本地网点4RRRR核心系统核心路由器2、Internet的基础—NSFNETInternet的基础—NSFNET

1、80年代中期,美国国家科学基金会(NationalScienceFoundation,NSF)出资,利用ARPANET发展出来的TCP/IP协议建立了名为NSFNET的广域网;

2、NSFNET将美国普林斯顿大学、匹兹堡大学、加州大学圣地亚哥分校、依利诺斯大学和康纳尔大学的5个超级计算机中心,通过56Kbit/s的线路连接起来;

3、1987年NSF公开招标,将NSFNET进行升级,1989年7月通讯线路改为T1(1.5Mbit/s),并且连接了13个骨干结点;4、从1986年到1991年,NSFNET从100个子网发展到3000多个子网,形成了Internet的基础;本地网点本地网点本地网点本地网点NSFNET

骨干ARPANET

骨干RRRR核心路由器对等骨干的多重互连自治系统(AutonomousSystem)的引入自治系统:由一个机构进行统一管理的网络和路由器的集合2023/2/1自治系统AS自治系统AS主干网络自治系统网络RRR核心路由器AS2#RRRAS3#RRRAS1#RRR3、互联网发展事实上,目前流行的因特网(Internet)不属于简单的网络。

1、是信息高速公路的产物;

2、1993年9月15日,美国政府提出“国家信息基础结构(NII)行动计划”;

3、1994年9月,美国政府又提出建立“全球信息基础结构GII”,建议将各国的NII互联,形成了Internet的雏形;

4、事实上,Internet是一个运行在计算机网络上的分布式系统;

5、是全球性的信息基础结构发展的结果。4、关于因特网的标准化工作关于因特网的标准化工作

1、因特网的标准化工作由一个国际组织—因特网协会(ISOC)中的因特网体系结构研究委员会(IAB)负责;

2、所有的因特网标准都是以RFC文档的形式发布的(RFCxxxx),通过阅读这些文档来了解因特网的标准。例如:

RFC2068HypertextTransferProtocol-------HTTP/1.1RFC1945HypertextTransferProtocol-------HTTP/1.0因特网协会ISOC因特网研究指导小组IRSG因特网研究部IRTF因特网工程部IETF因特网工程指导小组IESG…RGWG……RG…领域领域因特网体系结构研究委员会IABWGWGWG制订因特网的正式标准要经过以下的四个阶段因特网草案(InternetDraft)——在这个阶段还不是

RFC文档。建议标准(ProposedStandard)——从这个阶段开始就成为RFC文档。草案标准(DraftStandard)因特网标准(InternetStandard)各种RFC之间的关系因特网草案建议标准草案标准因特网标准历史的RFC实验的RFC提供信息的RFC6种RFC1.2.3计算机网络在中国的发展1987年9月20日,钱天白教授发出我国第一封电子邮件,揭开了中国人使用互联网的序幕。1989年11月,我国第一个公用分组交换网CNPAC建成运行。1993年9月建成新的中国公用分组交换网CHINAPAC;目前,在中国境内存在九个全国范围的、与因特网互联的公用计算机网络

1、中国科学技术网络(CSTNET)

2、中国教育和科研计算机网(CERNET)

3、中国公用计算机互联网(CHINANET)

4、中国联通互联网(UNINET)

5、中国网通互联网(CNCNET)

6、中国国际经济贸易互联网(CIETNET)

7、中国移动互联网(CMNET)

8、中国长城互联网(CGWNET)

9、中国卫星集团互联网(CSNET)

1.2.4计算机网络发展总结第一阶段的计算机网络称为第一代计算机网络。1、20世纪50年代;

1、以单台计算机为中心的分时联机系统(远程联机系统);

2、计算机技术与通信技术开始相互结合。第二阶段的计算机网络称为第二代计算机网络。

1、20世纪60年代到20世纪80年代;

2、多台计算机通过通信线路互连;

3、分组交换。从第三阶段到第五阶段称为第三代计算机网络,是开放式标准化网络。

1、OSI、TCP/IP体系结构;

2、网络互联发展迅速;

3、互联网出现并快速发展。1.3.1计算机网络技术的发展方向ARPANET-TCP/IP-Internet技术。PRNET-Adhoc-WSN/WMN无线网络技术。伴随着上述两条主线的网络安全技术。1.3.2计算机网络的发展趋势(1)向开放式的网络体系结构发展:使不同软硬件环境、不同网络协议的网络可以互相连接,真正达到资源共享、数据通信和分布处理的目标。(2)向高性能发展:追求高速、高可靠和高安全性,采用多媒体技术,提供文本、图像、声音、视频等综合性服务。(3)向智能化发展:提高网络性能和提供网络综合的多功能服务,并更加合理地进行网络各种业务的管理,真正以分布和开放的形式向用户提供服务。1.4计算机网络知识体系计算机网络知识体系划分为九部分

1、计算机网络概述

2、数据通信基础

3、物理层

4、数据链路层

5、网络层

6、传输层

7、应用层

8、网络性能

9、网络安全1、计算机网络概述计算机网络的概念、组成和功能计算机网络的分类

1、公用网与专用

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 2025年专业级脚手架租赁与定期检查合同范本

- 2025年度海洋生物资源运输保险协议(2025年度)

- 部编人教版历史九年级上册第20课《第一次工业革命》听课评课记录

- 人教版数学七年级下册第56课时《9.3一元一次不等式组(一)》听评课记录

- 2025年度户外招牌安全检测与维修服务合同

- 《用7、8的乘法口诀求商》(说课稿)-2023-2024学年二年级下册数学人教版

- 2025年度网络安全合作办厂协议书

- 《汉武帝巩固大一统王朝》听课评课记录3(新部编人教版七年级上册历史)

- 部编版八年级历史上册《第15课 国共合作与北伐战争》听课评课记录

- 物业文化背景下如何发挥社区功能

- 烤烟生产沿革

- GB 1886.227-2016食品安全国家标准食品添加剂吗啉脂肪酸盐果蜡

- 毛泽东思想课件-第七章 毛泽东思想的活的灵魂

- 公共关系效果的评估课件

- 建筑施工安全员理论考核试题与答案

- 高速公路用地勘测定界及放线定桩技术标书

- 建筑工程节后复工自查表

- 华莱士标准化体系

- 快捷smt全自动物料仓储方案

- keysight眼图和抖动噪声基础知识与测量方法

- 锅炉补给水阴阳混床操作步序表

评论

0/150

提交评论