版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、平仄理论研究中的误区新学院在“关于新诗形式的网上论争”中,重新又提倡在新诗写作中运用平仄规律。毫无疑问,这是新诗形式革命的一声号角!既然新诗写作中需要运用平仄规律,那么平仄系统的本质特征是什么,这应当是我们首先需要解决的问题。传统声律学音韵学对平仄系统的解释有着严重的误区,最大的弊病就是“望文生义”,其次就是生吞活剥西方节奏理论,张冠李戴。现在是正本清源的时候到了。一最早的关于四声的解释,当推唐释神珙所引元和韵谱的话:“平声者哀而安,上声者厉而举,去声者清而远,入声者者直而促。”康熙字典前面載有一首歌訣,名為分四聲法:“平聲平道莫低昂,上聲高呼猛烈強,去聲分明哀遠道,入聲短促急收藏。”平声仄声

2、的名称,以及类似形象化的解释误人不浅,很容易让人误以为平声似乎是“平衍”或长而重的声调,仄声似乎是“不平衍”或短促而重的声调。近代学者沿袭这种误导的同时,生吞活剥西方声律学,把平仄系统看成是构筑汉诗节奏律的基础,在诗歌理论里产生了误导。早在五四时期,就有王光沂在中国诗词曲之轻重律里说:“在质的方面,平声则强于仄声。按平声之字,其发音之初,既极宏壮,而继续延长之际,又能始终保持固有之强度。因此,余将中国平声之字,比之西洋语言之重音,以及古代希腊文之长音,而提出平仄二声为造成中国诗词曲轻重律之说。”王力先生也承袭这种解释,作了进一步的发挥:“关于第一个问题,声调自然是音高(Pitch)为主要特征,

3、但是长短和升降也有关系。依中古声调的情形来看,上古的声调大约只有两大类,就是平声和入声。中古的上声最大部分是入声变来的,小部分是平声变来的(或者是由平声经过了上声再转到去声)。等平入两声演化为平上去入四声这个过程完成了的时候,依我们的设想,平声是长的,不升不降的;上去入三声都是短的,或升或降的。这样,自然地分为平仄两类了。“平”字指的是不升不降,“仄”字指的是“不平”(如山路之险仄),也就是升和降。(“上”字应该指的是升,“去”字应该指的是降,“入”字应该指的是特别短促。古人以为“平”“上”“去”“入”只是代表字,没有意义,现在看来恐不尽然。)如果我们的设想不错,平仄递用也就是长短递用,平调与

4、升降调或促调递用。”王力汉语诗律学p67至于平仄规律的作用,王力先生进一步推演为:“ 关于第二个问题,和长短递用是有密切关系的。英语的诗有所谓轻重律和重轻律、英语是以轻重音为要素的语言,自然以轻重递用为诗的节奏。如果像希腊语和拉丁语,以长短音为要素的,诗歌就不讲究轻重律或重轻律,反而讲短长律或长短律。(希腊人称一短一长律为iambus,一长一短律为trochee,二短一长律为anapest,一长二短律为dactyi,英国人借用这四个术语来称呼轻重律和重轻律,这是不大合理的。)由此看来,汉语近体诗中的“仄仄平平”乃是一种短长律,“平仄平仄”乃是一种长短律。汉语诗律和西洋诗律当然不能尽同,但是它们

5、的节奏原理是一样的。”王力汉语诗律学p7其实,早在1931年,朱光潜先生就他的中国诗的节奏与声韵的分析(上):论声里,以北京方言为例,运用语音学知识,证明平声与仄声不存在轻与重、长与短、平衍与曲折的对比,因而平仄系统与汉诗节奏无关。我也考察过许多现代方言语音的实际声调,也的确如此。但这种研究方法有一些不足,一是几个方言不能以偏概全地证明所有现代方言具有相同的结论;即便是把现代每一种方言都作了考证,也不能证明古代语言也具备相同的结论。再说,这种考据太烦琐,不是所有读者都愿意读下去的,这种论述很难得到普及。现在,我将用一种反证法,可以轻而易举证明:无论古今,平仄规律与汉诗的节奏绝对无关。反证法于下

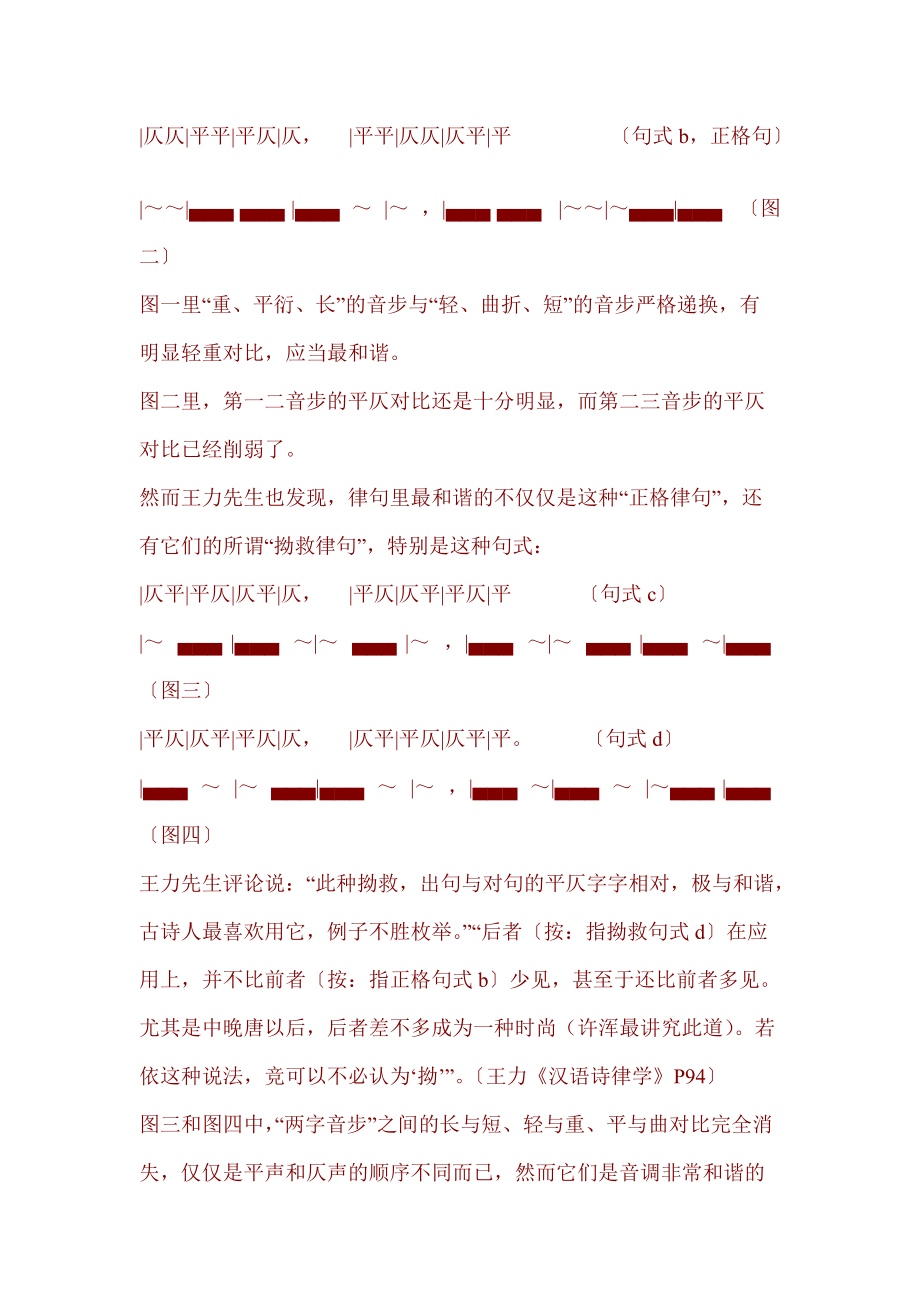

6、:条件:我们不妨假定古代汉语和现代部分方言中:平声重、平衍、长。用“”表示。仄声轻、曲折、短。用“”表示。论证过程:如果汉诗的节奏律是重轻律,或长短律、或“平曲律”那么下面近体中所谓正格句句式的节奏感应当最强最和谐:|平平|仄仄|平平|仄, |仄仄|平平|仄仄|平 句式a,正格句| | | ,| | 图一|仄仄

7、|平平|平仄|仄, |平平|仄仄|仄平|平 句式b,正格句| | | ,| | 图二图一里“重、平衍、长”的音步与“轻、曲折、短”的音步严格递换,有明显轻重对比,应当最和谐。图二里,第一二音步的平仄对比还是十分明显,而第二三音步的平仄对比已经削弱了。然而王力先生也发现,律句里最和谐的不

8、仅仅是这种“正格律句”,还有它们的所谓“拗救律句”,特别是这种句式:|仄平|平仄|仄平|仄, |平仄|仄平|平仄|平 句式c| | | | ,| | | | 图三|平仄|仄平|平仄|仄, |仄平|平仄|仄平|平。 句式d| |

9、| | ,| | | | 图四王力先生评论说:“此种拗救,出句与对句的平仄字字相对,极与和谐,古诗人最喜欢用它,例子不胜枚举。”“后者按:指拗救句式d在应用上,并不比前者按:指正格句式b少见,甚至于还比前者多见。尤其是中晚唐以后,后者差不多成为一种时尚(许浑最讲究此道)。若依这种说法,竞可以不必认为拗”。王力汉语诗律学P94图三和图四中,“两字音步”之间的长与短、轻与重、平与曲对比完全消失,仅仅是平声和仄声的顺序不同而已,然而它们是音调非常和谐的句式,甚至超过了长短、轻重、平曲对比强烈的正格句,这就很说明问题。这种规律一直延续到了宋词格律。诗词格律里的六言律句里,最常见

10、的是所谓拗救句式:|平仄|仄平|平仄| | | | 完全没有“长短、轻重、平曲”的对比倒是这种所谓正格句式少见:|仄仄|平平|仄仄| | | 有严格的“长短、轻重、平曲”的对比可见尽管语音声调发生了变化,所谓拗救句比正格句更为和谐的规律一直在延续下去。我曾经用多种现代方言和普通话朗读此类古典诗词,也有相同的体验。各位读者也可以用自己的方言朗读对比,体验体验。推论:完全缺乏音步之间长与短、轻与重、平与曲对比的拗救句,较之长与短、轻与重、平与曲

11、对比明显的正格句更加和谐,充分说明所谓平仄对比构成诗歌的“轻重律”或“长短律”或“平曲律”的论点完全站不住脚。换言之,轻重、长短和平曲根本不是平仄系统的本质特征。证毕。二那么,平仄递推的规律在诗歌的音乐性里有何作用呢?其实王力先生早已指出:“声调自然是音高(Pitch)为主要特征。”而音高变化在音乐里是构成音乐旋律指狭义的旋律“曲调线”的第一要素。朱光潜先生敏感地指出了这一点:“在诗和音乐中,节奏与“和谐”(melody)是应该分清的。”“从这个短例看,我们可以见出四声的功用在调值,它能产生和谐的印象,能使音义携手并行。”中国诗的节奏与声韵的分析(上):论声朱先生所说的“melody”就是英语

12、“旋律”,他采用了“和谐”一词,对于不通英语的人来说,平仄规律的真实作用就被轻轻忽略过去了。再者,平仄规律如何产生旋律美,朱先生也缺乏专业的分析,致使这一正确的见解一直得不到应有的重视和肯定。平仄规律是如何产生旋律美的呢?下面我们可以引用我在青涩的新诗时代汉诗音乐性原理研究里的有关论述:旋律是音乐三大要素之二,旋律美在诗歌音乐美中的地位,决不亚于旋律之于音乐。诗歌的旋律美并不神秘,它与音乐特别的歌曲音乐旋律的形成有着千丝万缕的关系;构成旋律的要素、发展手法,二者极其相似。音乐的旋律概念有广义狭义之分。广义旋律,也就是曲调,它包含“音调”、“节奏”、“曲调线”和“调式”四个要素。狭义的旋律则主要

13、指“曲调线”。有趣的是,诗歌的音乐美也包含四个要素:“声调”、“节奏”、“语调线”和“韵式”。二者不但名称一一对应,而且而且四要素在旋律中的地位、作用、发展变化的规律等等也极其相似;尤其是在歌曲创作里,二者更有血肉的联系。构成音乐旋律的第一要素是音调的音高;当音调的高低起伏形成的曲调线与一定的节奏和调式相结合时,就形成了音乐的旋律。拿鼓点和小提琴来说吧。鼓点纯以轻重徐疾的节奏震撼人心,它是没有旋律的,因为它没有音高的变化;多了音高变化的小提琴,就能以悠扬婉转的旋律美来动人心弦了。构成诗歌旋律美的第一要素,当然也是音高。当汉诗语言的声调和语调的高低起伏所形成的语调线与一定的节奏和韵式相结合时,就

14、形成了汉诗特有的强烈的旋律美。英俄诗以音强为第一要素,它们的节奏美是强烈的,但它们的旋律美感却比较微弱。因为它们只有语调变化而缺乏声调变化;它们的音节的音高虽不是一成不变,但这种变化微弱、单调且不固定,远不及汉语声调音高变化之繁复、优美、严整,特别是不可能人为安排音节的音高变化以加强旋律美。外国人赞叹中国人说话象唱歌就是这个原因。歌曲作曲家们对声调、语调和乐曲旋律的关系都深有体会:“在创作歌曲的音乐主题时,要注意音调的进行尽可能与歌词朗诵的语调的起伏达到一致,以便歌词内含有的感情能够自然地表达出来,歌词也让人听得清楚。”(注1)“诗词和曲调之所以能互相结合而成为一种艺术歌曲艺术,是因为它们之间

15、有着互相结合的因素,这就是声调上的抑、扬、顿、挫。”(注2)“曲调和语调在表达感情的方式上基本是一致的。实际上,曲调的本身就包含着语调的色彩。”(注3)甚至可以说,歌曲的旋律,就是在模仿歌词的节奏以及声调语调的抑扬的基础上,通过夸张、强化、调整等艺术手法的加工而写成的。这种模仿的痕迹在歌曲里是处处可见,在地方戏曲里更为突出。为了让大家更加更清楚地看出这种模仿的痕迹,我把几首歌词的声调仿造五线谱的形式标示在乐谱上,与曲调谱作一对照。为了比较的方便,语音中的五度分别译成变调唱名法中的音阶“1、2、3、4、5”在实际中的语音五度的音域比乐谱中的五度要宽;因语调引起的音高变化暂不考虑,声调的语流音变则

16、按实际读法译出。卖报歌按普通话译谱:阴平55;阳平35;上声在句末为214;在句中则按语流音变处理,最常见的是211;去声51。此主题相关图片如下:见长沙花鼓戏戒洋烟调野鸭洲插曲按长沙方言译谱:阴平33,阳平13,上声42,阴去11,阳去55,入声24。此主题相关图片如下:见观察上面的曲谱和声调谱,即便是不识五线谱的人,也可以从音符黑蝌蚪的进行方向音符在五线谱上的高低表示音的高低清楚看出,声调和曲调的高低起伏极其相似。再看下面的比较:声调有平调、升调、降调、弯曲调四大类;语调有平直调、昂上调、下降调、弯曲调四大类;音乐旋律也有平行旋律、上行旋律、下行旋律、弯曲旋律四大类。在歌曲特别是一字多音的

17、歌曲里,曲调局部的前进方向大都与声调相似;从曲调每一个乐句总的进行方向来看,又和语调的前进方向相似。上面的谱子里已经形象地体现了这一特征。语调还有一种“渐进式”,指的是语调一句比一句高上行渐进或是一句比一句低下行渐进。凡具有这种语调的歌词所配的乐曲,也往往相应地一句比一句高或一句比一句低,这在音乐术语里叫“模进”包括“上行模进”和“下行模进”。试举一例:1、上行渐进的语调配上上行模进的曲调:3 3 5| 1 1 | 6

18、; 6 4| 2 2 |黄 河 在 咆 哮 黄 河 在 咆 哮黄河大合唱2、下行渐进的语调配上下行模进的曲调:56|16565|30|22|32121|60|相 煎&#

19、160; 何 急? 相煎 何 急?周恩来词吕骥曲无论是直观印象还是理论分析,都可以证明:汉语的声调和语调是构成汉诗旋律美的第一要素。恰当安排汉诗的声调,则能形成不同风格的旋律美。三一首好的曲调,必须是连贯

20、的、流畅的。连贯与流畅是曲调形成的基本要求。一首优美的诗歌的语调线,也必须是连贯的、流畅的。要想使诗歌语调线连贯流畅,首先要文从字顺,其次,合理安排诗句各个音节的声调也很重要。沈约四声八病说中的“回忌声病”,就是合理安排诗句词调以加强旋律美的一门学问。“回忌声病”的理论,是建立在四声和平仄的基础上。简而言之:平仄间出构成律句,平仄杂陈构成拗句。律句组成近体诗律体诗,拗句组成拗体诗。律体诗和律体诗具有不同的旋律风格。周振甫对这两种风格作了精当的概括:律体诗“流美婉转”,拗体诗“刚健沉着”(见周振甫诗词例话p344347)。下面,我们根据音乐理论,从语音学角度分析这两种旋律风格形成的原理。在传统诗

21、词格律中,有一句口诀,叫“一三五不论,二四六分明”。这句口诀十分符合音乐旋律发展的规律。我们应当明白,在音乐曲调里也好,在声调和语调里也好,最重要的不是它们的绝对音高,而是它们的进行方向。因为任何乐曲、声调、语调,它们的绝对音高是可以改变的,而它们的进行方向却不会因此而发生变化的。例如A调的歌曲,我们可以唱成B调、C调,而乐曲里乐句的进行方向不会因此而改变;同样,我们说同一句话,可以抬高或降低嗓门说,而各个字音的声调的进行方向也不会变化。“一三五不论,二四六分明”的合理内核,音乐家杨荫浏先生和阴法鲁先生早就从歌词配曲的角度有所察觉,他们在宋姜白石创作歌曲研究一书里指出:“姜白石的字调系统,是地

22、地道道的平、仄系统,而不是四声系统;歌唱的高低,也与后来的江南平、仄系统相同,是仄声上、去、入高而平声低。在实际应用时,所谓高、低并不是绝对的音高而言,而是指向高上行或向低下行的两种不同的进行方向而言。例如,仄仄所成之逗,并不是配上两个同度的高音,而是配上几个从低向高的音列;同样平平二字所成之逗,也不是配上两个同度的低音,而是配上几个从高向低的音列。举沪剧罗汉钱所用过关调中的一句为例:见 “古代七字句中,单数字之所以不大重要,正因为音调之进行,系决定于这种上行、下行的高低关系,而不是决定于每一个字的绝对音高。上例中的“麦”字虽是仄声字,但因其高低关系在句逗位置上不重要,

23、它在音调上的作用,可与一个平声相等。“见宋姜白石创作歌曲研究p61杨、阴二位先生的论述已够透辟的了,这里只需补充一点:正因为音调之进行,系决定于上行、下行的高低关系,所以“平平”音步的旋律美不如“仄平”音步,“仄仄”音步不如“平仄”。传统格律中的所谓“正格律句”如:“平平|仄仄|平平”的流畅美感反而比不上所谓“拗救律句”“仄平|平仄|仄平”。后面这种句式旋律自优美早就被唐代诗人所发现,许浑就最喜欢此道,在词谱里后者出现的比例也比前者多。明白了这一点,我们可以更具体地分析两种旋律风格的形成原理。我们应当知道,不同时代、不同方言的平仄以及声调的实际调值是不同的。我们现在准备用普通话的实际调值来分析

24、平仄系统,以方便新诗的写作。在语音学里的声调,主要是指音节的音高变化,一般采用五度标示法,“5”表最高度,“1”表最低度。在普通话中,平声包括阴平和阳平。阴平:高平调,调值为55。大体是高的平衍调值,发音后稍抬起,最后稍下降,首尾差别不大。用声波图表示出来是:见 按:此论坛系统已经作了调整,一般客人俱可自由浏览阳平:中升调,调值为35。起头比阴平低,逐渐上升,升到高度5,终点比阴平的起点还高些。声波图为:见 仄声包括上声和去声。上声:降升调214。起头比阳平的起头还低些,略为下降,然后升高,终点近于阴平的终点还高些。升起来的一段时间短。声波图为:

25、见 去声:全降调51。起头象阳平的终点,然后猛降下来,到最低度1。声波图为:见 这里特别要谈谈变调,古典诗词格律中许多奇怪规定往往与变调有关。我们单一念一个音节的词,可以明确地念出四种声调。可多音连念,就会发生声调的变化。这种变化就是“变调”。变调主要有两大类,一类是近代口语中的轻声轻声大家比较熟悉,我不加解释;另一类是口语中受生理限制发生的变调,这种变调被称为“语流音变”。语流音变在普通话平仄系统中最重要的是上声的变调,上声只有从从容容读它主要是单独读或处在句末才可能读出它短而弯曲的尾巴,而连读的时候,很容易把这弯曲的尾巴挤掉;具体说,上声在非上声前面变成低降调211,上声在上声之前接近阳平35。其它声调也有许多细微的语流音变,它们对诗词格律的影响不大,可以忽略不计。见 我们不难看出:平声的共同特点:阴平和阳平最后进行到最高度5;在“平|”表可平可仄音步里,无论第一个字是什么声调,它们都会前进到最高度5,这种音步以“扬”为基本特征仄声的共同特点:上声和去声最后进行到最低度1,在“仄|”音步里,无论第一个字是什么声调,它们都会前进到最低度1,以“抑”为基本

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 无锡科技职业学院《职业卫生学》2023-2024学年第一学期期末试卷

- 新疆财经大学《医学人文含医患沟通医学心理学医学伦理学》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 贵州民族大学《工程荷载与可靠度设计方法》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 上海济光职业技术学院《工业网络与组态技术》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 沈阳理工大学《中国古代戏曲研究》2023-2024学年第一学期期末试卷

- 天津铁道职业技术学院《体育场地与设施》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 民办合肥财经职业学院《科技应用英语》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 南京城市职业学院《声乐四》2023-2024学年第一学期期末试卷

- 惠州经济职业技术学院《生物制药技术》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 国际土木工程招投标合同

- 2025传染病学考试试题库(含答案)

- 硅谷银行金融倒闭

- DB31-T 1396-2023 风机系统运行能效评估技术规范

- 陵园企业劳动合同样本

- 部编版小学语文四年级下册教师教学用书

- 钢结构与玻璃雨棚的抗风设计施工方案

- 管理制度企业安全生产管理制度(范本)

- 手术室护理带教

- 化工厂施工吊装方案

- 浙江省温州市“十五校联合体”2025届高三二诊模拟考试英语试卷含解析2

- DB14∕T 1795-2019 连翘种子标准规范

评论

0/150

提交评论