版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

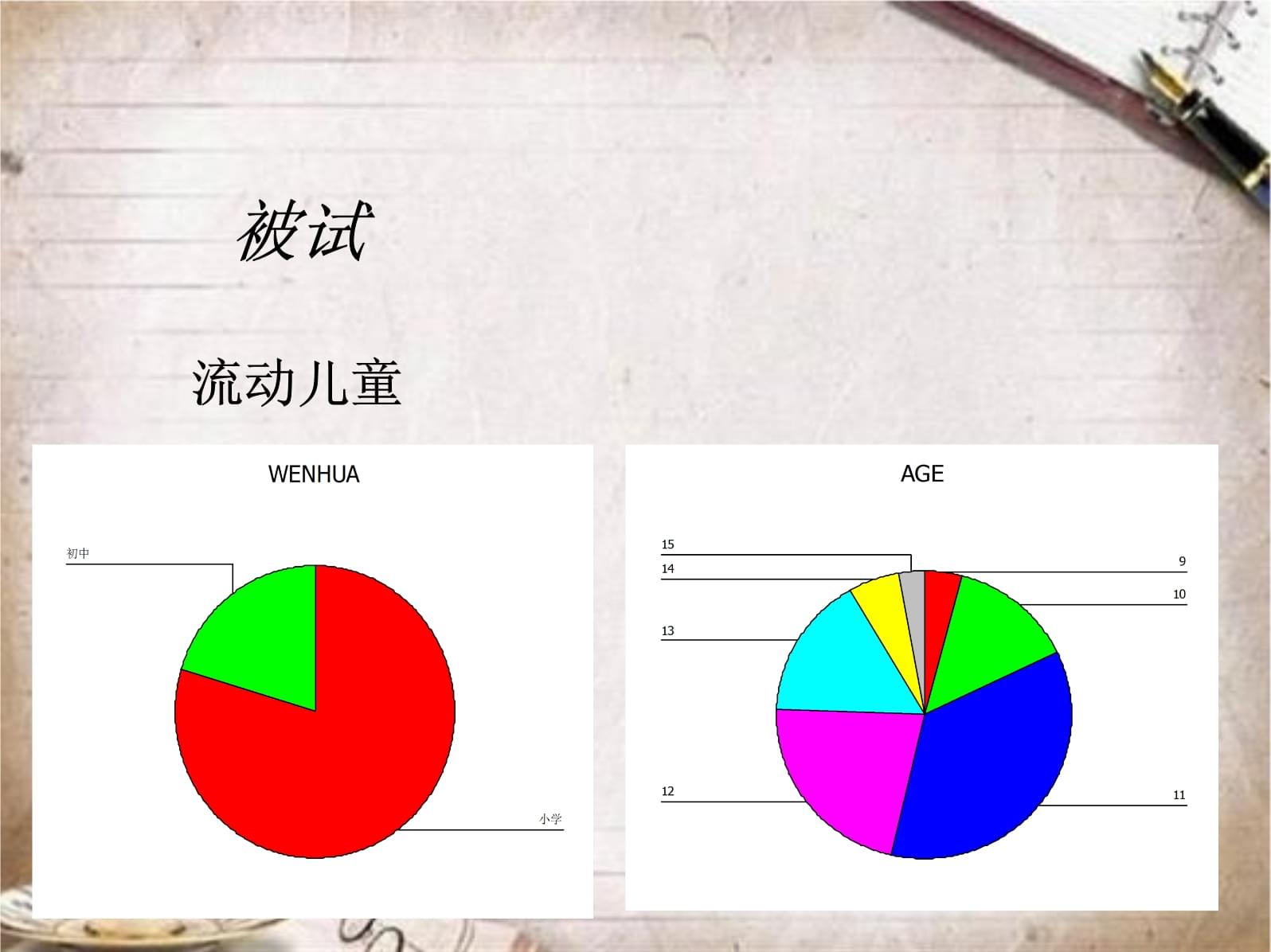

流动儿童犯罪状况调查研究研究背景未成年人犯罪率的上升流动儿童在未成年罪犯中的比例流动儿童所属群体的特殊性研究方法访谈法问卷法研究1流动儿童-少年犯人格、应对方式与生活压力事件关系比较研究从北京市五所农民工子弟学校中选取五年级至初二年级的学生为被试,去除各种无效被试,共获得有效被试218人,其中,男生111人,女生107人。文化以及年龄分布见图一、图二。

被试

流动儿童从云南省少管所选取少年犯作为被试,去除各种无效被试后共获得有效被试137人,其中男性83人,女性54人,其文化程度见图三。

被试

少年犯测量工具艾森克人格问卷(EPQ少年):此量表由81个问题,4个分量表组成,分别为精神质(P),内外向(E),神经质(N),掩饰(L)青少年应对方式量表生活压力事件量表结果分析

表一:流动儿童与常模EPQ各因子分比较

组别性别PENL流动儿童男3.95±2.5012.30±3.468.56±4.2211.71±4.26女3.11±1.6811.78±3.819.86±10.6412.90±3.31常模男4.02±2.7513.49±3.025.98±3.5112.48±3.85女3.08±2.2712.48±3.456.08±3.8013.52±3.32t1男-0.312-3.6346.437-1.899p1男.756.000.000.060t2女.198-1.9103.675-1.946p2女.843.059.000.054

从表一中可以看出,相对于常模而言,流动儿童在EPQ人格维度上存在显著的差异,而这样的差异同时体现出明显的性别区分。流动儿童中的男性群体在内外向以及神经质维度上均表现出不同于常模的特定特性,而在精神质维度上没有显著区别;流动儿童中的女性群体仅仅在神经质维度上表现出独特性。结果分析

表二:流动儿童EPQ与应对方式各因子间相关

因子解决问题自责求助幻想退避合理化P-.172*.313**-.160*.313**.193**.274**E.212**.077.219**.157*.170*.117N-.001.194**-.066.199**.071.202**L.227**-.261**.171*-.160-.099-.167*表二中表现出流动儿童在应对方式的选择上与其人格特质存在着一定的特性:1、EPQ中的精神质维度与应对方式中解决问题,求助2个因子显著负相关,而与其他四因子呈显著正相关。2、EPQ中的内外向维度与应对方式中解决问题,求助,幻想,退避四个因子呈正相关。3、EPQ中的神经质维度与应对方式中自责,幻想,合理化三个因子呈显著正相关。4、EPQ中掩饰性维度分与应对方式中解决问题,求助两因子呈显著正相关,而与自责,合理化两因子呈显著负相关。可见在上表列举的应对方式因子中,解决问题与求助两项因子是特异性强,值得关注的因素。结果分析表三:流动儿童EPQ与生活压力事件各因子间相关

因子人际关系学习压力受惩罚丧失因子健康适应其他P.360**.255**.240**.194**.174*.296**E.136*.080.129.019.045.156*N.220**.083-.031.103.008.020L-.369**-.278**-.308**-.144**-.166*-.350**表三显示出流动儿童的精神质与掩饰性两个人格维度与生活压力事件各因子间都存在着显著相关关系,其中精神质与后者表现出显著正相关,而掩饰性则表现出显著负相关。人格特质中的内外向与神经质维度与人际关系因子呈显著正相关,与其他因子未表现出明显相关关系。结果分析表四:少年犯常模EPQ各因子分比较

组别性别PENL少年犯男7.12+3.1513.54+3.3210.06+3.398.50+3.91女5.52+2.9811.85+3.7912.00+3.899.56+3.62常模男4.02+2.7513.49+3.025.98+3.5112.48+3.85女3.08+2.2712.48+3.456.08+3.8013.52+3.32t1男8.961.14310.902-9.209p1男.000.886.000.000t2女6.021-1.21711.169-8.055p2女.000.229.000.000通过表四,可以明显看出,少年犯在人格特质维度上,与常模存在极大差异,这种差异尤其体现在精神质、神经质以及掩饰性三个维度上。而针对内外向维度,少年犯群体与常模不存在明显差异。从整体上来看,少年犯在四个维度上的性别差异不显著。结果分析表五:少年犯EPQ与应对方式各因子间相关

因子解决问题自责求助幻想退避合理化P.200*.171*-.110.358**.131.032E.116-.144.212*.041-.153-.136N-.046.383**-.216*.245**.211*.206*L.153-.118.092-.294**-.138-.097通过上表显示,精神质与解决问题、自责、幻想因子呈显著正相关;内外向与求助呈显著正相关;神经质与自责、幻想、退避、合理化成显著正相关,与求助呈显著负相关;掩饰性与幻想呈显著负相关。结果分析表六:流动儿童与少年犯EPQ各因子分比较

组别PENL流动儿童3.54±2.17512.04±3.6389.20±8.04712.29±3.862少年犯6.49±3.17212.88±3.59610.83±3.7098.92±3.820t9.5722.1132.224-8.029p.000.035.027.000

通过表六中流动儿童与少年犯EPQ各因子分的比较可以看出,在α=0.01水平下,这两个群体的精神质和掩饰性维度差异性相当显著,而在内外向以及神经质维度上虽有着一定的差异,但并非相当明显。讨论流动儿童的人格特质分析

应对方式与危险人群

少年犯应对方式分析

流动儿童应对方式分析

流动儿童人格特质在神经质(N)因子上明显高于常模分数,这表明其情绪稳定性相对来说偏低,我们认为这是由其生活环境的不稳定性造成的。从访谈中我们了解到,由于流动儿童父母工作的频繁转换,造成孩子的生活环境极其不稳定,中途转、辍学的情况时有发生。根据马斯洛的需要层次理论,人有五种基本的需要。分别是生理的需要,安全的需要,归属和爱的需要,尊重的需要,自我实现的需要。流动儿童的流动性,造成孩子成长中安全感的缺失,归属感的缺失,这对流动儿童的自我成长,对于孩子健康人格和心理的形成是不利的因素。应对方式分为积极应对方式、消极应对方式及中间型,其中积极应对方式包括解决问题,求助,消极应对方式包括自责,幻想,退避,中间型即合理化。我们将应对方式作为反映社会适应水平及区分是否为危险人群的指标。从表四可以看出,少年犯与常模相比,在人格特质上,精神质(P)、神经质(N)偏高,掩饰性(L)偏低。也就是说,少年犯倾向于孤独,难以适应外部环境,不近人情,攻击性强,缺乏是非感,情绪不稳定。少年犯的这些特点,与他们幻想、自责与退避这些消极的应对方式使用率高,而求助这些积极应对方式的使用率低有明显相关(见表五),即少年犯多使用消极的应对方式,少使用积极的应对方式,这就导致他们社会适应的水平比较低,遇到挫折和困难时更倾向于产生消极的行为后果,逐渐升级为违法犯罪。因此,我们可以将应对方式作为区分危险人群的一项指标。从表六可以看出,与少年犯相比,流动儿童在精神质(P)上得分偏低,在掩饰性(L)上得分偏高,也就是说,他们在倔强性、讲究实际与人格稳定性上与少年犯有明显的区分度,处于常模分数范围内(见表一)。结合以上对少年犯应对方式的分析可以看出,他们比少年犯群体更多使用积极的应对方式而更少使用消极的应对方式,而这样的应对方式特点表明他们社会适应的水平明显高于少年犯,并不属于危险人群的范畴。这样的结果表明,当前社会上关于“流动儿童是问题儿童,属于高危人群”的论调是缺乏事实根据的。但是,从表一仍然可以看出,流动儿童与常模相比,在人格特质上,神经质(N)偏高,也就是说,流动儿童的情绪稳定性比较差,可能常常焦虑、紧张、郁郁不乐,遇到刺激有强烈的情绪反应,甚至出现不理智的行为。这些特点与他们对自责、幻想、合理化这些中、消极的应对方式使用高有明显相关(见表二)。针对这点,需要社会对这一特殊群体引起足够的关注.结论1)、流动儿童在人格特质、应对方式上与少年犯人群存在着较高的区分度:在精神质(P)上较低而在掩饰性(L)上较高,而这两个维度与少年犯的应对方式有较高的相关性。这样的结论并不支持流动儿童属于危险人群的论点。(2)、相比常模,流动儿童在人格特质上,神经质(N)得分较高,即其情绪稳定性较差,与其更多使用消极应对方式,更少使用积极应对方式相关,这点需要得到社会的关注关注。研究2我们的小同学的内心的表白家庭情况:他上初一,老家在四川,父母都是做清洁工的工作,父母工作的地方相隔50米左右,但是父母之间见面的时间很少。父母大都在七点钟离开家,然后在傍晚五点多钟的时候才能够回到家,而我们的小同学是早上六点钟的时候离开家,下午三点四十放学,由此,我们可以看出我们的这位小同学在家呆的时间比他的父母还要长,由此也可以看出,他和父母在家呆的时间是极短的。由此可以造成他和父母的交流的机会也会较少。班级交往情况我们的小同学来北京的时间大约也只有7个月,也就是说是在家里过完年以后才和母亲来到北京的。他刚来到学校的时候,有几个同学主动和他搭讪(其中包括打架的几个同学)。据他自己讲,他和班级里的同学相处良好,和此次打架的个别同学认识而且相处的也算比较好。当问到他们有没有为难他或者向他要钱的时候,他的回答是否定的。从这里,我们也可以看出,对于那些“入伙”的同学来说,这些新来的同学可能往往是他们接近的目标和对象,不过,他们也不是每次都能成功。我认为他们之所以会主动接近他的一个重要原因就是:他刚来北京,对这里的一切都很陌生,他们可能感觉这些新来的同学相比其他在这儿住了很长时间的同学更容易接近和说服。上学和放学后的情况:由于我们的小同学所居住的地方离学校不近,所以他每天都是骑车来学校上学,在居住的附近有一个小孩和他同校,但是很少会在一起上学。又因为生活在那块的小伙伴们大部分都分布在不同的学校里学习,所以大部分的时间都是一个人上下班,但自己并没有感觉到孤独。和现在的小同伴在一起生活情况:据他自己介绍,他和他们玩的挺好,在一起看动画片或者看关于武侠的碟子。但是据他介绍,他的几个玩伴都经常去网吧上网,但是自己没有去过,所以现在还不会上网。问他他的那些玩伴的钱是哪里来的时候,他说“不知道”。问他为什么自己不去上网时,他回答“自己不愿意去,何况还浪费钱”。从他的回答中,可以很容易看出能理解父母的难处和艰辛,不愿意浪费父母辛苦挣来的钱。

研究3少年无法承受之轻

——少年犯访谈记录通过访谈,我们发现有以下几个问题,在流动儿童中比较突出:网络成瘾:访谈的几个孩子不约而同的体现出了对于网络的迷恋。有的孩子已经表现出网络成瘾的症状。上网时间失控,欲罢不能,可以不吃饭不睡觉,但是不能不上网。患者即使意识到问题的严重性,也仍无法自控。网络成瘾症不仅仅是让孩子们荒废学业,更重要的是引发一系列深层的社会问题,精神病、退学、自杀、犯罪……因此,流动儿童的网络成瘾问题应该引起我们的关注。

流动儿童的流动性,造成孩子的频繁转换。根据马斯洛的需要层次理论,人有五种基本的需要。分别是生理的需要,安全的需要,归属和爱的需要,尊重的需要,自我实现的需要。流动儿童的流动性,造成孩子的频繁转换,造成孩子成长中安全感的缺失,归属感的缺失,这对流动儿童的自我成长,对于孩子健康人格和心理的形成是不利的因素。流动儿童学业存在危机。两极分化严重。一部分流动儿童在农民工子弟学校中学习状况良好。他们学习刻苦,天资很好。在学业上表现突出。但是另一部分学生则表现为对学业毫无兴趣,学习成绩不佳,呈现两极分化的趋势。流动儿童的前途不明。因为流动儿童的流动性,他们无法像北京市里的孩子一样,在中学毕业之后在北京考大学,所以绝大数孩子未来的命运是在中学毕业之后,回到家乡,要么选择考大学的路,要么辍学回家,进入社会。而后者往往是大多数。前途不明,方向感不明是流动学生中的突出问题。流动儿童中的不良行为。这些不良行为包括:抽烟、喝酒、打架,帮派行为,上网,等等。当然,并不是说只有在流动儿童之中才存在这些不良行为,孩子社会化不好,品格障碍都会导致孩子出现不良行为。问题在于流动儿童的流动性增加了孩子不良行为发生的风险。这个问题可以通过与我们在云南少管所的访谈数据比较可以清晰起来。流动儿童亲子交流的不足。在调查中我们发现,流动儿童的父母由于从外地来北京发展,在工作之中基本上处于社会的底层,孩子的父母由于

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 印章保养采购方案范本

- 2025居间买卖合同样式

- 凤凰茶叶购销合同样本

- 修缮电线合同样本

- 学生安全意识与知识普及计划

- 会计培训协议合同样本

- 借款合同样本格式3篇

- 公司装饰装修合同标准文本

- 住宅采暖改造合同样本

- 农机汽车销售合同标准文本

- 2025年滁州市城投交通控股有限公司招聘19人笔试参考题库附带答案详解

- 盐城2025年江苏盐城建湖县部分医疗卫生事业单位校园招聘专业技术人员37人笔试历年参考题库附带答案详解

- 创新创业案例分析-大疆

- 2025年天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解

- 第四代住宅白皮书-HZS

- 50套普通话试题及答案

- 2025年安徽省中考模拟英语试题(原卷版+解析版)

- 幼儿园获奖公开课:大班科学《色彩的拥抱》课件

- 【初中语文】第11课《山地回忆》课件-2024-2025学年统编版语文七年级下册

- 衍纸简介课件

- 入团考试模拟100题及答案

评论

0/150

提交评论