版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第1课

发达的古代农业知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。刀耕火种原始社会一、耕作方式的变化石刀、石斧、石犁南稻北粟上海马桥文化石锄

西安半坡遗址出土的磨制石斧

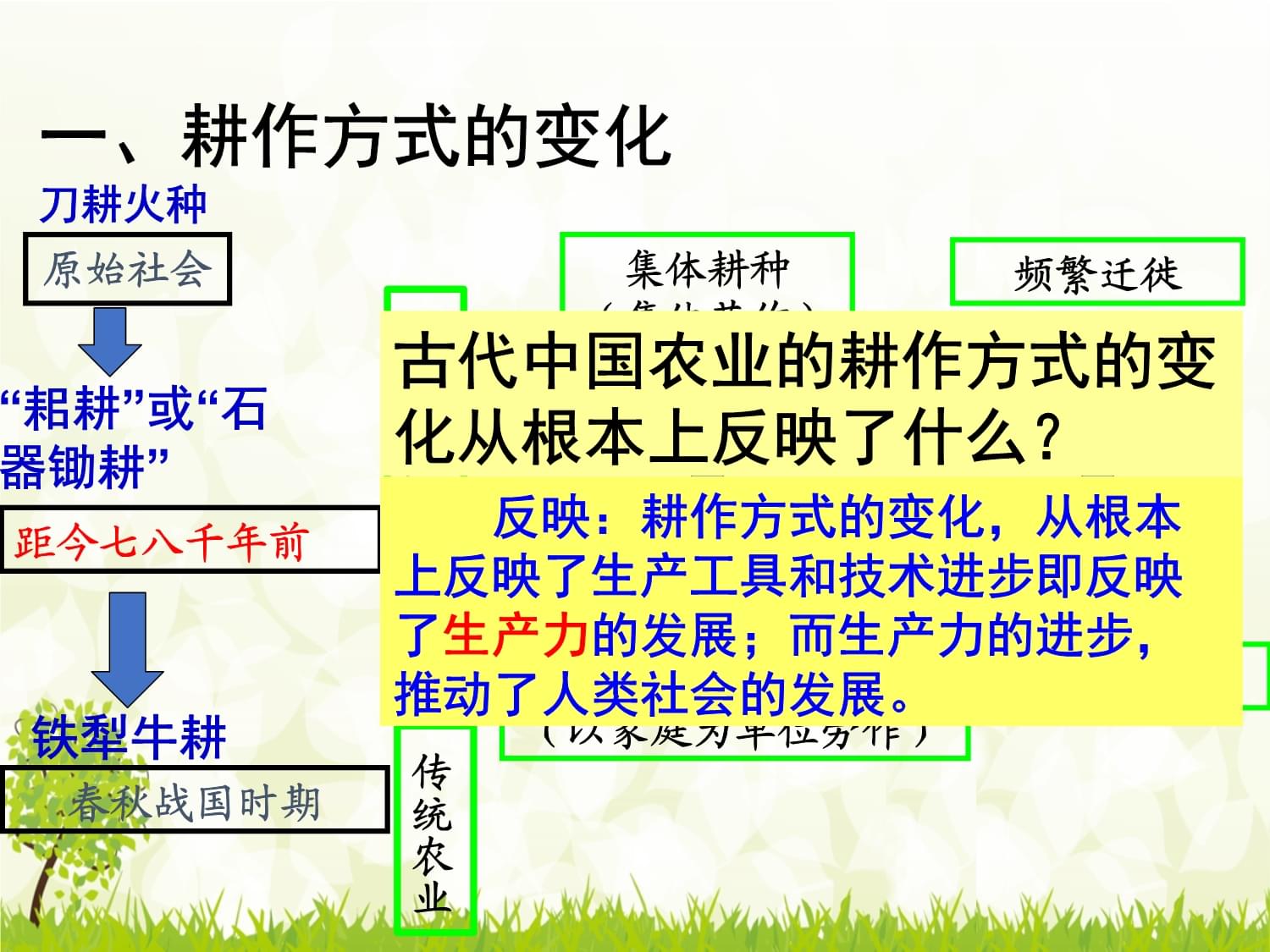

半坡遗址河姆渡遗址南稻北粟——中国是最早种植水稻和粟的国家。碳化稻谷(浙江余姚河姆渡遗址出土)炭化了的粟和菜籽(陕西西安半坡遗址出土)春秋战国时期铁犁牛耕“耜耕”或“石器锄耕”距今七八千年前汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等铁农具、牛耕刀耕火种原始社会一、耕作方式的变化石刀、石斧、石犁南稻北粟耒耜、青铜农具粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等双齿木耒复原及使用方法示意图河姆渡遗址出土的骨耜商周时期的青铜农具海南岛黎族人火耕之后进行播种的情景刀耕火种原始社会一、耕作方式的变化“耜耕”或“石器锄耕”距今七八千年前春秋战国时期铁犁牛耕集体耕种(集体劳作)个体耕种(以家庭为单位劳作)频繁迁徙定居原始农业传统农业古代中国农业的耕作方式的变化从根本上反映了什么?

反映:耕作方式的变化,从根本上反映了生产工具和技术进步即反映了生产力的发展;而生产力的进步,推动了人类社会的发展。二、精耕细作技术的成熟

精耕细作是现代人对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系,包括改善农业环境和提高农作物生产能力的一系列技术措施。精耕细作的基本要求是在遵守客观规律的基础上,发挥人的主观能动性,以争取高产。

精耕细作是中国传统农业的主要特点,也是中国古代农业长期居于世界领先地位的关键因素。

顷不比亩善。谓多恶不如少善也。─《齐民要术·种谷第三》治田勤谨,则亩益三斗,不勤,则损亦如之。─《汉书·食货志》什么是精耕细作?生产工具耕作技术耕作制度水利灌溉其他农书春秋战国两汉魏晋南北朝隋唐宋朝明清铁农具牛耕垄作法都江堰耦犁、犁壁耕耙耱技术耕耙技术代田法漕渠、白渠龙首渠、六辅渠翻车筒车高转筒车风力水车曲辕犁一年两熟一年三熟耧车一年一熟二、精耕细作技术的成熟江南开发农作物品种交流广泛(占城稻),“苏湖熟,天下足”(南宋)引进玉米、甘薯等,经济作物种植面积扩大西汉《氾胜之书》北魏贾思勰《齐民要术》元朝王祯《农书》明朝徐光启《农政全书》

传统农业精耕细作的表现(1)农具不断改进。(2)耕作技术不断提高。(3)耕作制度日趋合理有效。(4)重视农业灌溉。(5)加强田间管理。注意改良土壤,进行适时耕种。(6)进一步挖掘地力,提高复种指数以增加产量。骨耜青铜镰铁农具耦犁曲辕犁耙耱筒车翻车依据下图,归纳我国古代农业生产工具的发展趋势。(提示:可以材质、牵引动力等方面概括)从中可以得到什么认识?趋势:1)材质:石器—青铜器—铁农具。2)农业动力:人力—畜力—自然力。认识:积极:生产力的发展,突出表现为生产工具的改进、灌溉技术的掌握和提高;提高生产效率,促进农业发展,推动社会进步。局限:长期以来,没有革命性的进步。三、主要经济形态——小农经济自然经济=小农经济?

自然经济,就是自给自足的经济,其生产的目的不是为市场交换需要,而是为了生产者个人或经济单位的需要的一种经济形式。自然经济和商品经济相对立,曾经在原始社会,奴隶社会,封建社会和中国半殖民地半封建中存在。

小农经济是以家庭为生产、生活单位,农业和手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本形式。

结论:⑴原始社会和奴隶社会不是小农经济而是自然经济。因为他们从事的是集体耕作,生产主要是自给自足。⑵中国封建社会的小农经济等于自然经济,并延续到半殖民地半封建社会结束。在社会发展的特定阶段,二者出现了交集。三、主要经济形态——小农经济①以家庭为生产、生活的基本单位,精耕细作;(分散性)②男耕女织:农业和家庭手工业相结合;③自给自足:生产主要为满足自家基本生活的需要和交纳赋税;(封闭性)④脆弱性:规模小,水平低,难以抵御天灾人祸,易破产;⑤落后性:注重精耕细作,但容易催生满足的社会心态和民族性格;⑥保守性:相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态;

条件(原因)

1.形成时间:3.特点封建土地所有制的确立铁犁牛耕技术的出现和普及①生产工具因素:②生产关系因素:③封建政府扶植:采取重农政策,注意减轻农民负担2.含义:以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。

春秋战国三、主要经济形态——小农经济4.有利因素及不利因素:(1)生产力因素:(2)生产关系因素:(3)自身发展动力:(4)政府政策因素:铁犁牛耕的普及,生产技术的提高农民拥有一定的生产资料,能支配一部分劳动产品,具有生产积极性;小农经济规模小,促使农民努力提高耕作技术,促进精耕细作的农业发展;封建政府为保证财源,大都采取重农政策不利因素:(1)小农经济规模小,条件简陋,抗灾能力弱;(2)具有封闭分散性,难以开展大生产,不利于技术革新;(3)地主的土地兼并影响到小农经济的生存发展;(4)封建政府统治的腐朽、剥削的沉重及社会的动荡也不利于小农经济的发展有利因素:①是我国封建社会占主导地位的经济形态,农业生产的基本模式②是调动农民生产积极性,推动精耕细作技术发展的主要动力④在封建社会形成和发展时期,基本适应了生产力发展的水平,有利于社会经济的发展;③封建王朝主要财源;古代中国一切文明成就的基础5.评价:⑴积极方面:⑵消极方面:①不利于先进技术的推广和运用;②随着人口增加和土地兼并激化,人地矛盾日益突出,土地过度开垦,导致人类生存环境的恶化。③在封建社会后期成为阻碍生产力发展和社会进步的主要因素三、主要经济形态——小农经济

历史时期

土地制度

特点

原始社会

奴隶社会(夏商周)

封建社会氏族公社土地所有制井田制(奴隶社会的土地国有制)土地归公社所有,集体耕种,平均分配四、土地制度的演变溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——《诗经》耕地阡陌纵横,形同井字,故称井田。(1)一切土地属于国家(2)国王分封臣下(层层分封)(3)奴隶庶民集体耕种(4)形同井字井田制特点井田制兴衰始于商朝,完备推广于西周,春秋后期逐渐瓦解奴隶社会的土地国有制—井田制

历史时期

土地制度

特点

原始社会

奴隶社会(夏商周)

封建社会氏族公社土地所有制封建土地所有制土地归公社所有,集体耕种,平均分配一切土地属于国家;国王分封臣下(层层分封);奴隶庶民集体耕种;形同井字四、土地制度的演变井田制(奴隶社会的土地国有制)封建土地所有制战国时各国先后进行变法,以法律形式确立封建土地所有制土地私人所有、土地可以买卖或转让四、土地制度的演变——根本原因——直接原因特点:形成:形成原因主要形式①生产力的发展(铁犁牛耕出现)②战争频繁导致土地转让、劳动力流失。③各国的税制改革。①封建土地国有制(屯田制、均田制)②封建地主土地私有制(主体地位)③农民土地私有制井田制瓦解原因土地制度演变的实质及其根源:土地制度演变的实质是生产关系的变化其变化的根源是生产力的发展

“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。……古者税民不过什一,……除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”

──《汉书•食货志》材料中划线处反映了封建土地所有制下的什么现象?土地兼并面对土地高度集中,历朝政府怎么办?采取什么措施?目的是什么?历朝统治者采取措施抑制兼并:北魏至唐前期实行均田制明朝按照人丁和田亩的多寡收取赋税(鱼鳞图册)

采取这些措施的目的是通过抑制兼并,维护小农经济,巩固统治,增加政府收入,但只起到鼓励农民垦荒的作用,不能真正阻止土地兼并。

历史时期

土地制度

特点

原始社会

奴隶社会(夏商周)

封建社会氏族公社土地所有制封建土地所有制土地归公社所有,集体耕种,平均分配土地私人所有、土地可以买卖或转让一切土地属于国家;国王分封臣下(层层分封);奴隶庶民集体耕种;形同井字四、土地制度的演变井田制(奴隶社会的土地国有制)古代中国农业经济的基本特点经济构成:耕作方式:耕作技术:生产模式:土地制度:世界地位:以种植业为主、以家庭饲养业为辅。铁犁牛耕是传统农业的主要耕作方式。以家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,男耕女织、自给自足的小农经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。地主土地私有制为主导。独立发展、自成体系。精耕细作是传统农业的基本特征。课堂小结发达的古代农业耕作方式的变化精耕细作技术的成熟土地制度的演变主要经济形态——小农经济谢谢!战国铁农具铁犁铧冠(1951年于河南辉县出土)汉代的犁和犁壁二牛一人东汉·牛耕图画像石(甘肃嘉峪关市出土)刀耕火种到牛耕动力:人力到畜力一牛一人春秋:牛耕开始出现两汉:耦耕铁犁牛耕二牛三人二牛二人西汉时期的耦犁(形象图)

西汉—耧车犁评犁箭犁铲唐朝的曲辕犁结构合理、使用轻便、回转灵活等,能调节深浅,耕作平稳、深浅一致,极易适应水田耕作。畎亩法:

北方抗旱耕作以蓄墒、保墒为中心。最早出现的一种抗旱耕作法可能是畎亩法。畎亩法,由畎和亩两部分组成。畎是沟,亩是垄,畎亩法也就是一种垄作法。这种耕作法对于土地的利用包括“上田弃亩,下田弃畎”两种方式。它的特点是:在高田里,将作物种在沟里,而不种在垄上。在低田里,将作物种在垄上,而不种在沟内。高田种沟不种垄,有利于抗旱保墒;低田种垄不种沟,有利于排水防涝,且有利于通风透光。西汉赵过推行的一种适应北方旱作地区的耕作方法。在同一地块上的田垄隔年代换﹐所以称作代田法。垄沟耙耱水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府。

都江堰建于公元前三世纪,是中国战国时期秦国蜀郡太守李冰及其子率众修建的一座大型水利工程,是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益关中,或关中平原,指中国陕西秦岭北麓渭河冲积平原,平均海拔约500米,又称关中盆地,其北部为陕北黄土高原,向南则是陕南山地、秦巴山脉,为陕西的工、农业发达,人口密集地区,富庶之地,号称"八百里秦川"。郑国渠白渠漕渠六辅渠龙首渠井渠法

龙首渠采用井渠施工法,传西北形成坎儿井翻车筒车

《春水》-杜甫三月桃花浪,江流复旧痕,朝来没沙

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 商品代理采购合同范本

- 河北省保定市2025届高三下学期一模试题 地理 含解析

- 创新创业基础教程 课件 模块三 创业团队组建

- 不跪的中国人课件

- 西藏昌都地区昌都县2025年数学三下期末质量跟踪监视模拟试题含解析

- 云南农业职业技术学院《中国现代文学Ⅱ》2023-2024学年第一学期期末试卷

- 济源职业技术学院《农业机械与信息技术》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 长沙理工大学城南学院《复合材料力学与结构设计基础》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 辽宁省大连市高新区2025年小升初数学综合练习卷含解析

- 沈阳航空航天大学《钢琴(3)》2023-2024学年第二学期期末试卷

- 课文《牧场之国》的教学反思

- 天蓝色商务发展历程时间轴PPT模板课件

- T∕CADERM 3035-2020 严重创伤院内救治流程和规范

- 外墙憎水岩棉保温板施工方案doc

- 联想集团财务风险分析及对策论文财务管理专业

- 阿丁尿床了(2)

- 工会会计报表完整版(内有6张表)

- 双碱法脱硫设计计算

- 增值税销售货物或者提供应税劳务清单(标准模板)

- 医用耗材分类目录 (低值 ╱ 高值)

- competition-model

评论

0/150

提交评论