版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年高考语文复习新题速递之实用类文本阅

现代文阅读(共20小题)

1.阅读下面的文字,完成各题。

2009年12月7日,举世瞩目的联合国气候变化峰会在丹麦首都哥本哈根召开,经过近2周的激烈争

吵,各方最终未能对下一步温室气体减排达成共识。以下是记者对本次会议中方科技顾问丁仲礼院士的采

访。

记者:这次哥本哈根的峰会给人的感觉一直是激烈的争吵,到底在吵什么?

T:就是今后不同的国家还能排放多少二氧化碳。

记者:这个排放多少,对于我们意味着什么?

T:简单讲,就是一个国家以后还能使用多少能源。对普通国民来说,它意味着生活能否继续改善,

福利能否进一步增加,甚至有没有工作。

记者:基于IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)报告对于气候升温的预测,哥本哈根会议提

出,相对于1750年工业化前的水平,全球平均气温升高2摄氏度是人类社会可以容忍的最高升温。对此,

您怎么看?

T:许多人都把它理解为一个科学结论,其实这个2摄氏度只是英国某研究机构通过计算机模拟出来

的。随着这个结论的迅速流行,它慢慢变成了一个价值判断。

记者:如果计算机模拟的结果是可信的话,那不算一个依据吗?

T:你怎么知道它可信?它并非科学实验的结果,它只是计算机的模拟。

记者:丁院士,我们当然知道科学界有反对和怀疑的声音,但是IPCC作为各国科学家共同参与的一

个组织,它拿出的报告,不应该得到主流科学界的认同吗?

T:科学家有主流吗?科学是根据人多人少来定的吗?科学是真理的判断。在IPCC报告原文中,并

没有确认气候变暖就是由人类活动产生二氧化碳带来的结果,也没有精确的数据表明二氧化碳到底对气候

变暖有多大的影响。按照哥本哈根大会达成的控制升温2摄氏度的共识,到2050年全球二氧化碳的最大

排放量约为8000亿吨。这个总量非常非常小。打个比方,假如我们现在是人均排放1.4吨碳,那么到2050

年人均排放量就只有。8吨碳。这还是建立在人口总量维持不变的前提之下。

记者:哥本哈根会议前,一些国际组织提出了多个减排方案,特别是IPCC、G8方案,只对发达国家

规定了减排的具体目标,却未对发展中国家做具体要求,难道他们只给自己定指标还不行吗?

T:当然不行。他给自己定指标,目的就是要取一块更大的蛋糕。姑且不论历史上他们的人均排放是

发展中国家的7.54倍,即便按照他们的方案,今后他们的人均排放量也将是发展中国家的2.3倍。可以说

他给自己定指标是包含了一个非常大的陷阱。

记者:陷阱?

T:就是一个陷阱。如果今后国际上严格限制排放,那么二氧化碳的排放权就会变成一种非常稀缺的

商品,你不够排就得买。所以这个8000亿吨排放量,分配到多少,事关一个国家发展的根本利益。假如

真要定指标,那么我们要求今后40年的排放跟你一样多,甚至只需要你人均排放的80%,行不行?

记者:那他可能会说,你是个人口大国,这么一乘总量太大了。

T:那我就要问了,中国人还是不是人?同样是人,为什么中国人就应该少排,你们就可以多排?

记者:也可能他会认为现在都是以国别计算,我不管你是人均还是贫富,现在中国只能按碳排放大国

的标准来算。

T:我承认我是碳排放大国,那你给我们一个数,我们究竟能排多少?根据G8的方案,8000亿吨的

一个蛋糕,他27个发达国家11亿人取走44%,余下的55亿人分56%,你说公平不公平?

记者:您是在指责IPCC?

丁:为什么不能指责?科学本来就应该经受得住人家的批评。我在中科院写的文章,就是直接批评IPCC

工作组的。

记者:而且我看到您的措词很激烈,有这么严重吗?

T:假如告诉你,中国从2020年以后,每年得花一万亿人民币去买碳排放权,你会怎么想?你觉得

公平不公平?

记者:一个科学家在谈论一个科学问题的时候,为什么会用比较激烈的、带有情绪色彩的字眼,这样

是否合适?

T:我们需要的是公平,我必须用非常激烈的语言引起别人的重视,否则他们不会理你。

记者:您理解的公平是什么?

T:我把排放权视为发展权,视为基本人权。我理解的公平就是人与人之间应该有个大致相等的排放

空间。

记者:您原来是研究古气候的科学家,但这次谈判,您一直在做政治解读,别人也许会对你提出各种

疑问,您觉得适当还是不适当?

T:你是说我搞科学研究的,就不应该去了解后面的政治?

记者:这倒不是,他们可能会觉得,科学家不应该以国家利益为前提,而更应该基于人类共同利益的

前提去制定方案?

T:那我问你,维护发展中国家的利益,保障联合国千年发展计划落实,这难道不是人类的共同利益

吗?

记者:假如如您所说,但是发达国家又不愿意接受发展中国家的减排方案,而任其拖延下去,地球会

不会变得更糟?

T:我很乐观。我是地质学家,我研究了几亿年以来的环境气候演化,地球气温比现在高十几度的时

候有的是,二氧化碳浓度比现在高10倍的时候也有的是,地球不还是好好的?因此,这不是人类拯救地

球的问题,而是人类拯救自己的问题。

记者:人类到底能不能拯救自己,最终取决于什么?

T:取决于文明。人类应对各种挑战的时候,应该有一种更有包容性的,更有弹性的文明产生,或者

是我们现有文明能有更好的发展。

(根据央视《对话》栏目组采访实录整理,有删改)

(1)下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.“争吵”在文中指哥本哈根气候变化峰会上,以G8为代表的发达国家和以中国为代表的发展中国家

围绕碳排放权展开的激烈交锋。

B.“价值判断”在文中指基于平均气温升高2摄氏度这个阈值,各国都争取在全球8000亿吨的碳排放

总额中分配到更多的碳排放权益。

C.“情绪色彩”在文中表现为,在面对IPCC等组织提出的不公平方案时,丁仲礼院士为引起发达国家

的重视而使用了一些激烈言词。

D.“弹性的文明”是指能够包容不同文明、维护不同文明利益的全新文明,它具有公平正义的属性,能

团结人类共同应对各种挑战。

(2)下列说法不符合文中丁仲礼院士观点的一项是

A.衡量碳排放权分配是否科学,既要看排放总量对一个国家的发展的利弊,也要看人均排放量对普通百

姓生活的影响。

B.计算机模拟并不是科学实验,故而全球平均气温升高2摄氏度是人类社会可以容忍的最高升温的共识

没有科学依据。

C.IPCC,G8方案试图通过对发达国家规定减排具体目标的方式,压缩发展中国家的碳排放空间,操控

全球碳排放权。

D.无论是既往历史,还是G8的未来排放方案,如果从人均排放量来看,发达国家的高排放才是气候变

暖的罪魁祸首。

(3)丁仲礼作为科学家,也去了解碳排放权背后的政治。下列选项,最适合用来评价这一行为的是—

A.学而时习之,不亦乐乎

B.学而不思则罔,思而不学则殆

C.仁以为己任,不亦重乎

D.敏于事而慎于言,就有道而正焉

(4)丁仲礼对记者提问的反驳体现出科学家的严谨思维,请结合文中画横线处的内容加以说明。

(5)这是一次广受关注的访谈,请你对记者的提问作简要评价。

2.阅读下面的文字,完成各题。

一把抓起的沙子,约有一万粒,比我们在晴朗夜晚裸眼所见的星星更多。但能被看见的繁星,只是距

离地球最近恒星中很少很少的一部分,而宇宙宽广无垠:宇宙中的恒星总量,比地球上所有沙滩的沙子加

起来还要多。

古代天文学家总想从星辰的排列组合中解读出深意,但星座不过是一组组随机散落的恒星。有些星辰

闪亮,只因为离地球较近,另一些黯淡的星辰其实异常耀眼,然而太过遥远。我们和群星间隔着惊人的距

离,所以不管你走到地球的哪个角落,星座看起来都一个样。从俄罗斯一直走到美国,夜空不会变化。从

天文学的尺度来说,俄罗斯和美国是同一个地方。在地球上进行小小的位移,是看不出星座的立体结构的。

想换个角度看星座,我们至少得旅行到几光年外一一这是恒星间的平均距离,而一光年差不多有十万亿千

米。如此一来,星图就会发生巨大变化,有的恒星会离开某个星座,有的则会进入某个星座。星空将呈现

迥异的面貌。

到目前为止,人类的技术还不足以支持这样的星际旅行,在可见的将来恐怕也不行。不过计算机能够

为邻近星系做出三维模型,让我们来一场短途旅行一一比如我们可以看到绕着北斗七星走上一遭,星座会

发生什么样的变化。随着视角改变,我们会看到星座完全扭曲成了另一个形状。所以外星居民所见的星座,

与我们在地球上看到的大相径庭。

星座不只随空间,也会随时间的变化而变化。如果我们在一个地方待得够久,就会看到有时候恒星凑

成星团,成群结队地移动;或是一颗孤零零的恒星抛下它的同伴独自远行;从长远来看,旧星座终将消失,

新星座不断诞生。一些偶然的情况下,双星系统中的一颗发生爆炸,伴星不再受到它引力的束缚,会保持

着原有的速度一头冲入深空,犹如弹射出的弹丸。群星也会诞生、演化、死亡。只要有耐心,我们就能看

到新的星星出现,老的星星消失,天空的图案逐渐扭曲变化。

甚至人类短短的百万年历史中,星座就已经发生了变化。电脑不但能使人在空间中旅行,也能带人穿

越时间。反推恒星的运动,会发现一百万年前那北斗七星更像一支长矛,和今天完全不一样。如果乘坐时

间机器去往某个未知的年代,理论上是可以通过观察群星来推断时间的。同理,计算机模拟也能推演未来。

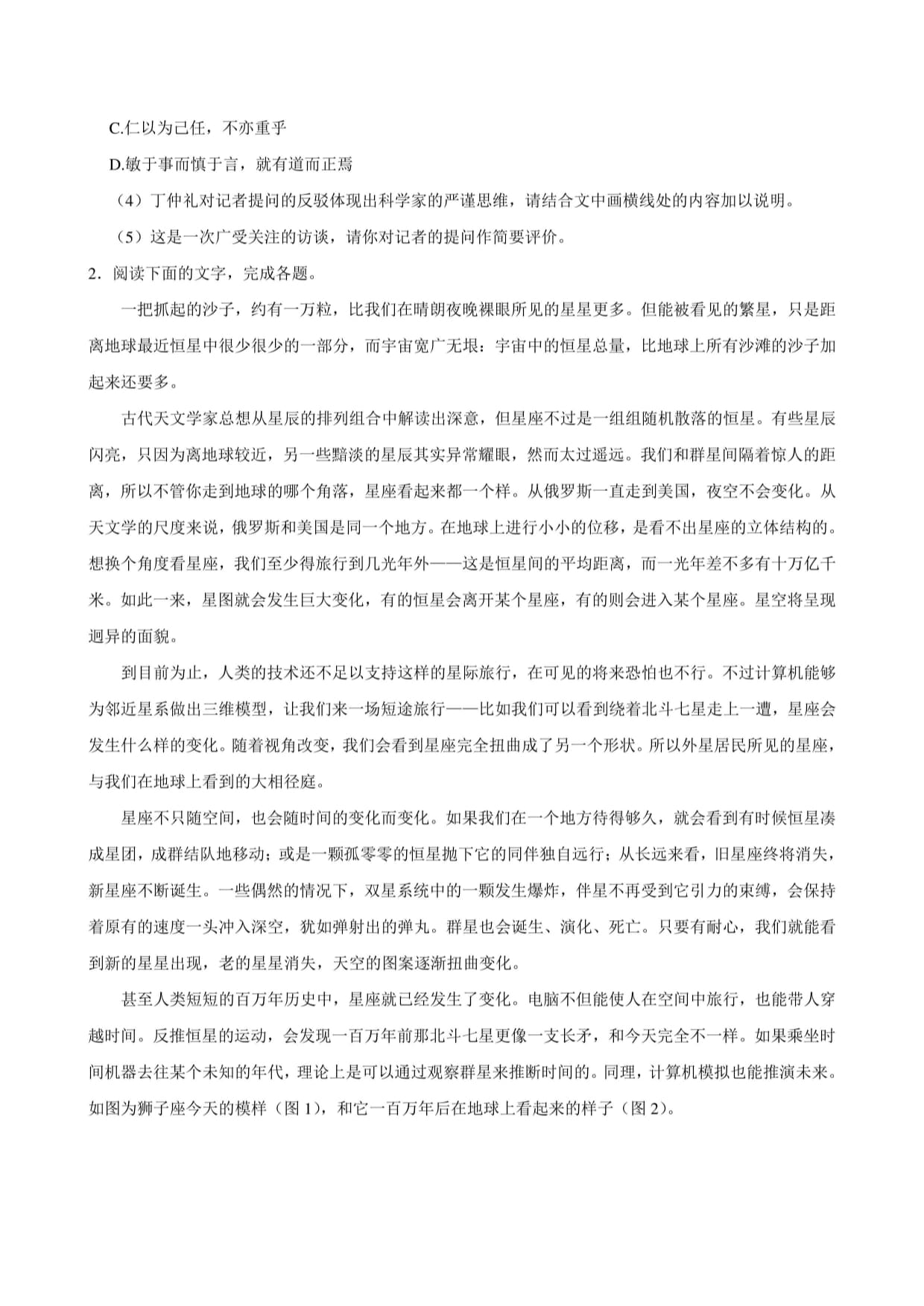

如图为狮子座今天的模样(图1),和它一百万年后在地球上看起来的样子(图2)。

空间和时间彼此交织。不回溯时间,就看不见空间。光的速度很快,然而宇宙如此辽阔,群星相隔甚

远。太阳和银心相距3万光年。银河系和最近的旋涡星系Ml------它也在仙女座----隔了200万光年。我

们今天看到的光子离开M31时,地球上连第一个人都没有出现。而从地球到最遥远的类星体,有80或100

亿光年的距离。就是说,我们看到的类星体,是它们远在地球甚至银河系形成之前的样子。

光速的局限不只体现在太空中,但只有天体间才离得够远,才足够体现光的速度。如果你的朋友在房

间另一头,和你相隔3米,你看到的也不是“现在”的她,而是一亿分之一秒“以前”的她,即0.01微秒。

“现在”和0.01微秒“以前”的差距实在太小,难以察觉。但换个情况,当我们观察80亿光年外的类星

体时,这个知识就变得非常重要。

两台“旅行者号”航天器正以光速的万分之一前进。如果以这个速度驶向比邻星,也要4万年后才能

抵达。我们未来能否用更少的时间穿越浩瀚苍穹抵达比邻星?我们能接近光速吗?光速到底为何神奇?我

们能否超越它?

如你所见,空间和时间彼此交织。行星和恒星也和人类一般,从生到死。人的一生短短数十载,太阳

的寿命则是我们的一亿倍。与群星相比,我们就像朝生暮死的蜉螳。在真正的蜉螳眼里,人类恐怕也是迟

钝缓慢,甚至不怎么动弹的物体。从恒星的角度来看,人类,这种数量多达几十亿,生命转瞬即逝的生物,

都挤在一个异常寒冷、坚固,而且遥远的硅酸盐铁球体上。

放眼宇宙,每一颗行星的未来都由它们当下的变化决定。而我们的小小星球,恰好处在历史的重要分

岔口。这个岔口的重要性不亚于2500年前爱奥尼亚科学家和神秘主义者之间的那场对决。无论我们在这

个时代做出什么抉择,都将深深影响一代又一代子孙,以及他们通往群星的命运。

(摘编自卡尔•萨根《宇宙•时空之旅》)

(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.人们在地球上看星辰,星辰离地球越近,看起来就越闪亮;星辰离地球越远,看起来就越黯淡。

B.离开地球表面看星座与在地球上看星座,人们看到的星图会发生巨大的变化,星空也会呈现迥异的面

貌。

C.虽然当下人类的技术还不足以实现星际旅行,但是计算机可以带领人们跨越星际的空间,甚至穿越时

间。

D.文章写两台“旅行者号”航天器按照当下速度需要4万年后才能抵达比邻星,是为了突出它的速度很

慢。

(2)下列对材料相关内容的分析与评价,不正确的一项是

A.文章写今天看到的光子离开M31时,地球上尚未出现人类,旨在说明星系形成之久。

B.文章语言既生动又严谨,“一头冲入深空”等生动形象,“约有”“恐怕”等用词严谨。

C.文章通过海滩上的沙子及房间中的朋友等日常生活中的物、人,使科学的呈现浅显易懂。

D.文中多次用到“我们”,传递出包括读者与作者在内的每一个人都是宇宙中一员的意味。

(3)图示为从地球上观察到的北斗七星的连线图,图①一④为北斗七星空间或时间改变后图形的变化,

下列排序正确的一项是

A.从背后看到的北斗七星、从侧面看到的北斗七星、50万年前的北斗七星、100万年前的北斗七星

B.从侧面看到的北斗七星、从背后看到的北斗七星、100万年前的北斗七星、50万年前的北斗七星

C.100万年前的北斗七星、从背后看到的北斗七星、50万年前的北斗七星、从侧面看到的北斗七星

D.50万年前的北斗七星、从侧面看到的北斗七星、100万年前的北斗七星、从背后看到的北斗七星

(4)材料倒数第二段写蜉蟾眼中的人类及恒星角度下的人类,有何作用?请简要分析。

(5)卡尔•萨根的《宇宙》是一部影响深远的科普名著,是科学性与人文性的双重结合,请结合材料简

要分析。

3.阅读下面的文字,完成各题。

语言是人类独有的交流方式。与动物的交流方式相比,人类的语言不但可以传达更加丰富的信息,还

能支持高级的思维活动。虽然人类的语言非常复杂,但是人却不需要通过刻意的学习便能自然而然地掌握

语言,仿佛语言是人类与生俱来的天赋,这种天赋从何而来一直是科学界的未解之谜。近年来,脑科学的

进展为揭开人类语言能力的奥秘带来了新的曙光。

早期的语言学理论认为,人类学习语言的过程是通过条件反射机制完成的,即人通过刺激一一反应一

一强化的循环过程逐步掌握语音、词汇和句法结构,最终学会使用语言。例如,咿呀学语的婴儿偶然发出

类似成人讲话的声音,大人便会给予微笑、赞美等正面反馈;随着孩子的话语愈加复杂,周围的人则会纠

正他的错误用语,鼓励他运用合适的词汇和语法。

然而,这种条件反射式的语言学习,要求人们对每句话进行逐一学习,这与人类语言的创造性相矛盾。

这种创造性体现在人类可以通过不同词汇和句法结构的组合,形成无数新话语。例如,“我吃米饭”可以

通过主语、谓语和宾语的替换变为“你吃米饭”“他吃面条”“爸爸喝水”等等。年仅几岁的孩童便具备这

种语言创造能力,能够理解从未接触过的语言变化并加以运用。显然,早期条件反射式的语言学习观点,

无法解释人类的语言创造能力。

上世纪50年代,语言学家乔姆斯基否定了条件反射机制,提出了语言先天性的观点。他认为,人类

具有一种先天语言机能,这种机能就像人体的一个器官,刚降生时便已预设于大脑中了。乔姆斯基将这一

“器官”称为“语言获得装置”,在这一装置中存储着某种人类语言所共有的规律性信息,即“普遍语法”。

“普遍语法”是被先天赋予的知识,人类可以通过“普遍语法”和有限的外界语言刺激,在短时间内

学会理解和使用从未接触过的语言表达形式。乔姆斯基将这一语言的创造性特征称为“转换生成语法”。

这一观点极具影响力一一在主观上,它满足了人类自诩为“万物之灵”的心理需求;在客观上,大量相关

研究都发现了支持人类语言先天性假说的证据。

然而,基于“普遍语法”的学习模型,虽在解释句法结构等高级语言能力的创造性时具有说服力,但

是却在解释基础语言能力的获得上捉襟见肘。那么人类是否也像通过“普遍语法”学习句法结构一样,通

过某种先天性的知识在短时间内获得基础语言能力?

在人类的语言能力中,“听”是第一属性。支持“听”的语音感知能力是最基础的,也是出生后最先

获得的语言能力。语音感知指的是分辨属于语言声音(即语音)和不属于语言声音的过程。为揭开人类语

言能力起源的谜题,研究者以新生儿为研究对象,采用功能性近红外光谱技术等先进的脑科学实验方法,

研究了新生儿的语音感知能力和语音学习的过程。

研究发现,虽然人类刚降生时不能分辨语音和非语音,但是仅仅通过短暂的学习,新生儿便可以获得

语音感知能力。这说明语音感知能力与语法学习一样具有很强的先天性。然而,人类的语言天赋比之前认

识到的更加复杂一一与句法结构不同,人类需要通过接触外界语音刺激,逐个学习组成人类语言的语音,

从而获得完整的语音感知能力。高级语言能力的学习有“普遍语法”的规律性知识起指导作用,而基础语

言能力则是通过“点对点式”的逐一学习掌握的。更重要的是,由于研究对象是出生当天的新生儿,这就

把人类语言学习的起点拉回到了生命的最开端。羊个缜冷挑战了当前主流的语言学观点。例如,美国语言

学家帕特里夏•库尔认为,婴儿出生后6至8个月才具备语音感知能力。

另外,根据乔姆斯基的观点,“普遍语法”的存储场所一一“语言获得装置”,是存在于人脑中的一个

“器官”。那么它的物理基础,即负责学习语言的神经机制,是怎样的呢?脑科学技术也对这一问题进行

了解答。研究者在实验中运用了功能性近红外光谱技术,不仅观测到了新生儿语音感知信号的强度变化,

也发现了这些信号的神经来源,从而揭示了负责新生儿语音学习的脑机制。这个脑机制由一个复杂的神经

网络组成,其核心部分是一个称为“感知运动环路”的系统。在成年人的大脑中,“感知运动环路”负责

在对话过程中协调“听”和“说”;对于正在学习讲话的小孩,它的主要作用是支持语言学习中的语音模

仿过程。

众所周知,模仿大人说话是孩子学习说话的重要方法。从发育阶段来看,出生当天的新生儿显然不具

备语言模仿能力,但是他们会下意识地尝试重复所听到的声音,研究者将这种现象命名为“沉默性模仿”。

通过反复的“沉默性模仿”,新生儿逐渐学会了区分可能重复的声音和不可能重复的声音,最终获得了区

分语音和非语音的感知能力。从基础语言能力的学习机制来看,负责语音模仿的“感知运动环路”系统,

就是乔姆斯基理论中“语言获得装置”在人类大脑中的物理坐标。

脑科学的发展为人们一点点拨开迷雾,解释了人类在生命伊始便具备的语言能力的物理机制,佐证了

语言先天性的观点,填补了从理论假设到科学依据的空白。未来的语言学研究将会以主观的概念性思考为

引导,以客观的实证研究为基础,进一步解开人类语言的奥秘。

(摘编自吴燕京《人类语言“超能力”是否与生俱来?》)

(1)下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.语言是人类独有的交流方式,人类不需要学习就能获得语言能力,这也是与动物相比在交流方面的优

势。

B.基于“普遍语法”的学习模型在解释语言创造性上得到了认可,却无法解释人类如何获得基础语言能

力。

C.“这个结论挑战了当前主流的语言学观点”中的“这个结论”是指人类语音感知能力具有很强的先天

性。

D.在幼儿学习语言时,“感知运动环路”能支持语音模仿过程,这与其在成年人大脑中起的作用截然不

同。

(2)根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A.人类语言具有创造性,即使是从未接触过的语言表达形式,人类也能通过已经掌握的知识理解和使用。

B.语言先天性的假说满足了人类的某种心理需求,运用这一理论,语言学家将会揭开人类语言产生的奥

秘。

C.“听”在人类语言能力中是第一属性,新生儿如果没有听力,就无法感知到语音,难以形成语言能力。

D.新生儿能下意识地尝试重复所听到的声音,这是他们能够获得区分语音和非语音感知能力的重要原

因。

(3)下列选项,最适合作为论据来支撑乔姆斯基“普遍语法”理论的一项是

A.马建忠在《马氏文通》中指出:“其种之或黄、或白、或紫、或黑之均是人也,天皆赋之以此心之所

以能意,此意之所以能达之理。”

B.《庄子•外物篇》中“婴儿生无硕师而能言,与能言者处也”,指婴儿生下来没有高明的老师指教也能

学会说话,是因为跟会说话的人相处。

C.上世纪六十年代,美国一些心理学家对黑猩猩进行过多次实验,试图以教儿童说话的方式教会它们人

类的语言,但都以失败告终。

D.语言学家斯金纳认为,当儿童说出“牛奶”这个词时,母亲会将牛奶递给他,这对儿童来说是一种奖

赏,会促进儿童的语言发展。

(4)下列对原文相关内容的分析和评价,不正确一项是

A.为了说明人类语言具有创造性,作者以生活中常见的现象为事例,既增强了说服力,又使文章通俗易

懂。

B.第三段中“我吃米饭”等四处使用引号,起到了强调的作用,与第四段中“普遍语法”引号的作用相

同。

C.文章引入“沉默性模仿”“感知运动环路”等学术概念,既有利于学术研究,也有助于读者把握关键

信息。

D.虽然脑科学研究取得了一定的进展,但作者认为这还不能回答人类语言能力是否与生俱来这一问题。

(5)语言学家对人类语言能力的认识是如何不断深化的?请结合材料简要分析。

4.阅读下面的文字,完成各题。

王文静:进入互联网时代后,网络文学兴起,适于浏览速读的浅表化文字与普泛、浅显的思想观点似

乎也难以为叙事艺术的探索提供机遇,那种需要体味揣摩和思考的文学体验,因为没有需求被理所当然地

忽略和搁置了。

王力平:其实,我不大赞同你这个看法。网络文学创作,同样需要探索和创新叙事的艺术。只不过这

“叙事”不是那“叙事”,网络文学的大火中,大约飞不出“先锋文学”涅槃的凤凰。

王文静:那么,在当下网络文学、网络剧等艺术形式都把“叙事”作为打开创作局面的途径,意图寻

求自身在叙事上的创新可能的时候,文学叙事一一我指的是传统文学或者“纯文学”一一面对众声喧哗,

反而显示出令人不甘心的沉默。那么,这种“令人不甘心的沉默”,是文学的选择,还是社会历史的选择?

王力平:首先,你所说的传统文学或者“纯文学”并没有在叙事探索和创新上沉默。新近出版的许多

优秀作品,比如胡学文的《有生》、鲁敏的《金色河流》都是在“文学叙事”上有所为的。只不过,他们

可能更喜欢静水深流的风格。

其次,传统意义上文学与网络文学、网络剧创作一样,都有探索和创新叙事形式、方法和技巧的任务,

但他们艺术追求的重心是不同的。简单地说,前者是个性化写作,后者是类型化写作。前者是要实现作家

独特的审美感悟的形象表达,后者是要满足大众文化消费和娱乐的需求。前者着眼于如何为独特的思想情

感内涵创造属于他自己的、唯一的艺术形式,后者着眼于如何把故事讲得更好看、更吸引读者和观众。

从理论上说,我们主张个性化写作应该努力赢得更多的读者,做到雅俗共赏,也主张类型化写作应当

努力超越“雷同”“模式”和“俗套”,提升审美品质。但就创作实际而言,承认二者差异化的艺术追求和

社会功能,是合理的,也是必要的。换句话说,这种差异化的文学功能和艺术追求,是文学的选择,也是

社会历史的选择。

王文静:在中国现代小说发展过程中,正是白话文的推广和使用,促进了古典叙事向现代叙事迈出关

键一步。互联网在媒介变革中为语言带来的新变,对于叙事是否能够产生影响?

王力平:如果把古典文学与现代文学的差异概括为“叙事”的差异,那么,这种差异远远不是语言的

差异,不是文言与白话的差异。而互联网媒介变革带给语言的影响,其实并不是根本性的,“新变”之后

的网络文学,语言仍然是白话。互联网媒介变革带给文学的真正的影响,是网络文学的兴起及其通俗化、

大众化、娱乐化审美属性。如果说是否会产生影响,眼前显见的是,曾经淡化和取消故事情节的那些主张

和努力都已成明日黄花,传统文学或者说纯文学正经历着“故事回归”的压力。

王文静:互联网的技术属性赋予了网友分享、评论、打赏的权利。这些权利意味着叙事的延伸:对于

一个正在进行时且可以无限延长的小说文本,无论是点赞还是吐槽,书粉的意见甚至能够影响小说的情节

走向。当写作者的叙事权被技术分割给读者时,网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能?

王力平:书粉的点赞、吐槽、评论、打赏是一种现场反馈,和过去说书人从书场氛围中得到的听众反

馈是相似的。它实际的作用是,听众不喜欢的,不妨一言带过;听众喜欢的,武松故事可以演绎成“武松

传”。从本质上说,作者把叙事权让渡给读者,如果只是因为技术的原因,而不是出于作者的自主选择,

这对作品的整体性是有害的,也就难以想象能带来叙事艺术向更高一级迭代。

王文静:早在1936年,本雅明在《讲故事的人》中就预言了“讲故事这门艺术已是日薄西山”,他把

叙事能力的衰退归结为现代社会中人的经验的贬值。那么,在互联网日新月异的发展中,人们关于经验的

贬值和信息茧房的形成体会得更加明显。一方面,想听故事的人不用去看小说,新闻每天推送的真人真事

就足够传奇;另一方面,网络文学机制使其难以与传统文学的叙事节奏和风格同步,那么互联网语境下,

叙事何为?

王力平:新闻能不能取代小说,显然是另外一个问题。至于“互联网语境下,叙事何为?”这要看怎

样理解“叙事”。如果“叙事”是指网络文学创作,我觉得,网络文学、网络剧都应该研究叙事艺术。具

体地说,就是研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,让大众喜闻乐见是这种研究的基本目标和方向。

在这里,倒是可以重提普洛普所谓人物在故事中的31种功能、格雷马斯所谓人物的6种功能和3组关联

性等,这些对网络文学的类型化写作来说,也许是值得参考和学习的。

如果把“叙事”理解为,在互联网时代,传统意义上的文学叙事如何才能创新发展,那就不能就“叙

事”说“叙事”了,而是要从深入新的时代生活说起,从深刻理解当代社会审美意识、不断建构作家自己

的审美心理说起,从作家对现实生活独特的审美感悟说起。以作家独特的审美感悟为基础、为依据,才能

开始语言形象的创造,才有文学叙事形式、方法和技巧的运用和创新。

坦白地说,这条路崎岖而寂寞。印象中,成就最大的是曹雪芹。鲁迅说:“自《红楼梦》出来以后,

传统的思想和写法都打破了。”不过,为这个“都打破了”,曹雪芹经历了“满径蓬蒿老不华,举家食粥酒

常赊。衡门僻巷愁今雨,废馆颓楼梦旧家”。还经历了“批阅十载,增删五次"。这哪里是单纯的形式、方

法和技巧所能说尽的。

(摘编自王文静、王力平《叙事的冲动与焦虑一一关于文学叙事问题的对话》)

(1)下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.王文静认为进入互联网时代后,网络文学的文字与思想观点的特点无法再为叙事艺术的探索提供机

遇,对此王力平不大赞同。

B.王力平以胡学文的《有生》、鲁敏的《金色河流》等优秀作品,证明了传统文学或者“纯文学”并

没有停止进行叙事的探索和创新。

C.王力平认为古典文学与现代文学的“叙事”差异包括语言的差异,而互联网媒介变革后的网络文学

语言淡化了文学的故事情节。

D.语言形象的创造是文学叙事形式、方法、技巧运用与创新的基础和依据,能体现作家独特的审美感

悟。

(2)根据王力平的言论,下列说法正确的一项是

A.个性化写作的传统文学与类型化写作的网络文学艺术追求重心不同,但这不妨碍二者互相借鉴,最

终融合。

B.由于作者会对书粉吐槽的部分一笔带过,对点赞、打赏的内容进行演绎,所以网络文学书粉的现场

反馈会决定创作的方向。

C.如果一部作品以让大众喜闻乐见为目标来研究通俗化、大众化、娱乐化的叙事艺术,它便是一部网

络文学作品。

D.要对传统意义上的文学叙事进行创新与发展,提升审美品质,作家势必要投入大量的时间和精力。

(3)下列对这篇访谈的理解和分析,不正确的一项是

A.在提问“网络文学是否还有在叙事上向更高一级迭代的可能”之前,王文静先介绍互联网技术属性

赋予网友的权利及对叙事的影响,使问题更清晰具体,易于理解。

B.王力平说“新闻能不能取代小说,显然是另外一个问题”,说明在访谈过程中被访者应始终主动有

意识地控制话题,避免离核心话题太远。

C.王力平在回答“互联网语境下,叙事何为?”的问题时,采取了具体情况具体分析的方法进行讨论,

显示出严谨的态度。

D.王文静在与王力平交流的过程中,不只是提问,也表达了自己对某些问题的思考和观点,使访谈的

内容更深入,气氛更融洽。

(4)下面是小林同学对王文静的问题进行的梳理、总结,选项是根据材料内容对表格进行的补充,其

中不正确的一项是

问题序号问题内容问题针对的对象问题提问的角度

1这种“令人不甘心的沉默”,是文学的选择,还针对传统文学提问③

是社会历史的选择?

2互联网在媒介变革中为语言带来的新变,对于叙①结果会怎样

事是否能够产生影响?

3网络文学是否能在叙事上向更高一级迭代?针对网络文学提问结果会怎样

4互联网语境下,叙事何为?②④

A.①处应填写“针对文学叙事提问”。

B.②处应填写“针对传统与网络文学提问”。

C.③处应填写“特点是什么”。

D.④处应填写“具体怎么做”。

(5)王力平认为网络文学创作在叙事方面应做出怎样的努力?

5.阅读下面的文字,完成小题。

大多数植物的种子需要借助外力来进行传播,在风、水、动物等几种传播媒介中,动物的传播成功率

是最高的。而动物中最主要的“传播员”为鸟类,因为它们能飞,可将种子传播得较远,所以,很多植物

都倾向与它们建立合作关系。但鸟类的饭量不小,且进食频率又较高,对于大多数木本植物来说,只能每

年“宴请”一次。于是,许多植物将眼光投向了蚂蚁。

蚂蚁个体虽然小,但它们的力量从来不是以单个个体来衡量的,它们是社会性生活群体,一个蚂蚁家

族凝聚起来的力量,可使比其大数十倍的动物都闻风丧胆。另外,一只蚂蚁可能跑不了多远,但地球上的

蚂蚁分布非常广泛,在陆地上几乎随处可见。那么,植物究竟是如何将蚂蚁“发展”为心甘情愿的“种子

传播员”呢?

许多植物针对蚂蚁专门产生出了极富特色的种子,它们通常数量较多,个体较小,且会在脐部附近形

成一至两坨(或片)肉质的油脂体,其富含营养,甚至含有蚁类生长发育所必需的多种氨基酸,是蚂蚁喜

欢吃的食物,靠它吸引蚂蚁来传播种子。

植物常常用鲜艳的色彩,大多为红色的果实或种子,来让鸟类发现它们的存在,但是大部分蚂蚁的视

力较差,植物该如何告诉蚂蚁们“上门取货”?

蚂蚁的嗅觉非常灵敏,植物就把重点转向了化学信号,且专门针对蚂蚁“投其所好”。

大多数蚂蚁有两个喜好,一是糖类,二是蛋白和脂类,前者可用于补充成年工蚁日常活动消耗的能量,

后者是蚁后生产和幼虫发育所需的营养,且在自然界中主要来源为昆虫,故蚂蚁对于昆虫血淋巴(体液)

的气味异常敏感。基于此,植物让油脂体变成了一个富含小分子蛋白和脂类的营养包,非常适于蚂蚁幼虫

吸收和利用,且散发着诱人的昆虫血淋巴气味,让蚂蚁难以抗拒,一闻到就急不可待地蜂拥而来。

油脂体为蚁播种子所独有,它的作用不只是蚂蚁的劳动报酬,还可用作蚂蚁搬运种子的重要结构。为

了保护种子不受损伤,蚁播种子的种皮通常较为光滑,蚁颗不易咬住,而油脂体则可轻易被蚂蚁咬住,从

而顺利实现搬运。

蚂蚁啃咬油脂体时会咬伤种子吗?答案是不会,因为油脂体与种子的结合并非牢不可破,只要蚂蚁啃

咬到一定位置,油脂体就会从种子上脱落下来,且蚁播种子的种皮通常较厚,目的就是为了防止被蚂蚁咬

伤。

一只虫子被蚂蚁吃掉体液后,剩下的坚硬外骨骼是没法再利用的,于是就被蚂蚁当作垃圾丢出了蚁巢。

由于视力的原因,一粒种子也自始至终被蚂蚁当成了一只“虫子”,油脂体就是它们的“体液”,而种子本

身就是那个啃不动的“外骨骼”,于是被啃完油脂体后的种子自然也被蚂蚁当作垃圾丢出了巢穴。幸好如

此,不然种子发芽形成的小苗将会破坏蚁巢结构,并耗费其中的氧气,威胁蚁群的生存。

既然油脂体已被啃光,那蚂蚁又怎样将种子搬出蚁巢,丢到垃圾堆呢?对此,植物也有考虑,它们在

种子上形成了一些精巧的构造。紫堇属的种类非常丰富,它们的种子大小形态各异,小型种子大多比较光

滑,如石生黄堇;而稍大的种子,比如紫堇的种子上就有凹点;异果黄堇或阜平黄堇的种子上,有凸起的

尖齿或凹点,它们都能增加摩擦,方便搬运。

细辛属和马蹄香属的种子腹面中央,具有一条长而宽的沟槽,油脂体就长在里面,待蚂蚁把油脂体吃

掉后,叼着凹槽边缘的裙边就能轻松将其丢出蚁巢了。

在蚂蚁的垃圾堆中,除了种子,还有其他的垃圾,如蚂蚁的排泄物、动物尸体,以及建筑废料一一挖

掘出来的土粒。种子待在这样一个肥力充足的地下安全室内,一旦等到适合萌发的季节到来,便会冲破种

皮,顶开土壤,在阳光雨露的滋养下茁壮生长。

全世界蚁播植物约有2800多种,大部分为多年生草本,少数为小灌木,多出现于贫瘠的区域,通过

与蚂蚁合作,它们就顺利实现了物种的繁衍。

(摘编自叶峥噪《蚂蚁竟然是“种子传播员”》)

(1)下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.在几种传播媒介中,鸟类能将种子传播得较远,传播成功率最高,所以鸟类就成了自然界最主要的

“传播员

B.蚁播种子通常个体较小,种皮比较光滑,且会在脐部附近形成独有的油脂体,这些都能吸引蚂蚁来

传播种子。

C.蚂蚁视力较差,味觉灵敏,这一特点被植物有效利用,既吸引它们来搬运种子,又促使它们把种子

当垃圾扔掉。

D.油脂体可以作为蚂蚁搬运种子的重要结构,其与种子并非牢不可破的结合形式还可以防止蚂蚁咬伤

种子。

(2)下列对原文相关内容的分析和评价,不正确的一项是

A.作者从植物的角度来介绍蚂蚁这一特殊的“种子传播员”,有种反客为主的意味,令人感觉新颖而

有趣。

B.文章先后使用多个问句,既能激发阅读兴趣,引人思考,又可以引起下文,使文章结构严谨而有逻

辑。

C.蚂蚁的垃圾堆成了种子的“地下安全室”,一粒种子被蚂蚁当成一只“虫子”,都用到了打比方的手

法。

D.为了说明种子便于被搬出蚁巢,作者详细介绍了紫堇属的不同种子的精巧构造,举例翔实,研究细

致。

(3)蚂蚁是如何进行种子传播的?请结合材料简要概括。

6.阅读下面的文字,完成各题。

想象一下没有光合作用的世界。首先,地球不会是绿色的。我们的星球呈绿色,要归功于植物与藻类

包含的绿色素,可以吸收光进行光合作用。再来,地球大概也不会是蓝色的,因为蔚蓝的天空与清澈的海

洋都要靠氧气的清洁力来扫除阴霾与灰尘。而没有光合作用,地球可能根本不会有海洋。

氧气是行星生命的关键。氧气虽然只是光合作用产生的废料,但却是创造世界的分子。光合作用产生

氧气的速度飞快,很快就超出地球吸收的极限。最终所有的灰尘和岩石中的铁、所有海洋里的硫和空气中

的甲烷,全部被氧化了,然后多出来的氧气才开始填满大气层。直到此时,氧气才开始保护地球,不让水

分继续流失到太空中去。同时从水中冒出来的氢气,才有机会在逃到外太空之前碰到更多的氧气,很快氢

气和氧气开始反应生成水,再以雨的形式从天而降,回到海中补充流失的水分。当氧气开始在大气层中积

聚,才能形成一层臭氧保护膜阻挡紫外线的烧炙,让地球成为适宜居住的地方。

氧气不只拯救了地球上的生命,它提供的能量还使得生命繁茂。细菌可以在没有氧气的地方快乐生活,

因为它们有举世无双的电化学技术,可以引发绝大多数的分子反应,从中攫取点滴能量。但是从发酵反应

中得到的能量,或者从甲烷和硫酸盐反应得到的能量,和有氧呼吸提供的能量相比,简直就是小巫见大巫。

有氧呼吸就像直接用氧气燃烧食物,将它们完全氧化成二氧化碳和水,再也没有别种反应可以提供如此多

的能量来支持多细胞的生命了。所有的植物、所有的动物,在其整个或者至少部分生活周期中,都要依赖

氧气。我所知道的唯一一个例外,是一种微小的线虫(虽然微小却是多细胞生物,须用显微镜才能观察),

可以生活在死寂缺氧的黑海海底。因此没有氧气,生命会极其微小,至少在单个生物体的水平上是如此。

氧气也从其他方面为大型的生命提供支持。想想食物链,最上层的猎食者吃小动物,小动物吃昆虫,

昆虫吃小昆虫,小昆虫吃菌菇或树叶。五六层的食物链在自然界并不罕见。每一层都会损失一些能量,因

为没有任何一种形式的呼吸作用的效率是百分之百。事实上,有氧呼吸对能量的使用效率大约是40%,而

其他形式的呼吸作用(比如用铁或用硫来代替氧气)的效率则少于10%-也就是说,如果不使用氧气的话,

只消经过两层食物链,能量就会减少到初始能量的1%,而使用氧气的话,要经过六层食物链才会达到相

同的损耗。换句话说,唯有有氧呼吸才能支撑多层食物链。食物链经济学带给我们的教训是,猎食者只可

以生活在有氧的世界,而没有氧气的话它们根本负担不起猎食生活。

氧气直接参与大型生物的建造。让动物具有力量的胶原蛋白是结缔组织的主要成分。不管是钙化的结

缔组织如骨骼、牙齿和硬壳,或者是“裸露的”结缔组织,如韧带、肌腱、软骨和皮肤,全都包含胶原蛋

白。胶原蛋白可以说是哺乳类动物体内含量最丰富的蛋白质,占了全身蛋白质的25%。就算离开脊椎动物

的世界,胶原蛋白也是贝壳、角质、甲壳和纤维组织的重要成分,它们构成了整个动物世界各式各样的“胶

水与绷带”。胶原蛋白的成分十分独特,它需要自由的氧原子把相邻的蛋白质纤维连接起来,让整个结构

可以承受较高的张力。自由氧原子参与其中,意味着只有在大气中的氧气含量宽裕的情况下,才有可能制

造胶原蛋白,因此需要硬壳与骨骼保护的大型动物,也只有在这种情况下才有可能出现。这或许就是大约

在5.5亿年前的寒武纪,化石记录中忽然出现大量大型动物的原因,当时正好是地球含氧量飙升之后不久。

因此,没有氧气就没有大型动植物,不会有猎食行为,不会有蓝天,或许也不会有海洋。或许就只剩

下灰尘与细菌,再无其他。毫无疑问,氧气是世上最最珍贵的代谢垃圾了。然而老实说,代谢氧气是件难

以置信的事,因为不管在地球上、火星上或宇宙的任何一个角落,光合作用都可以不依赖氧气而进化出来。

不过如此一来,很可能所有生命就算变得复杂,也只能停留在细菌等级,而我们或许只是茫茫细菌世界里

某种有感知的生物而已。

(摘编自尼克•莱恩《生命进化的跃升》,梅芨芒译)

(1)下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.氧气在生成水分、形成臭氧方面对地球有着重要的保护作用,这是地球成为宜居之地的重要因素。

B.除了微小的线虫以外,宇宙中所有的生命形式在整个或部分的生活周期中,都要依赖氧气获得快乐的

生活。

C.有氧呼吸的能量使用率大于无氧呼吸,其经六层食物链的能量损耗约等于无氧呼吸经两层食物链的能

量损耗。

D.氧气是制造胶原蛋白的重要成分,所以需要硬壳与骨骼保护的大型动物仅在氧气充足的情况下才可能

出现。

(2)下列对原文相关内容的分析与评价,不正确的一项是

A.氧气虽只是光合作用产生的废料,但却是世上最珍贵的代谢垃圾。作为创造世界的分子,人类进化、

地球生态都受其影响。

B.没有氧气就没有大型动植物,或许也没有人类,由此可见氧气对生命的重要性。

C.寒武纪时期,地球含氧量飙升使得大量大型动物出现,直接说明了大气中的含氧量越高动物体型越大。

D.作者在介绍氧气为大型生命提供支持和参与大型生物的建造时,运用了列数字的说明方法,使文章更

加准确科学。

(3)有科学家认为:''保护生态就是要清新氧气。”请结合材料内容,说说清新氧气对于保护生态的重

要意义。

7.阅读下面的文字,完成下列各题。

森林的枢纽

戎可

红日待升,晨雾缥缈,远山如幻。林中某处,黑啄木鸟凌厉的叫声一如既往,转眼间百鸟齐鸣,如歌

如潮。百鸟来朝是人类的想象,天下万物实在无高下之分。但是确实,某些物种似乎更加重要,如同枢纽。

试想一下,如果没有了啄木鸟,森林将会怎样?

《辞源》说,枢纽,“比喻事物互相联系的中心环节”。这个中心环节如枢如纽,本身并不起眼,然而

一旦缺少,整个系统会发生重大改变。1969年,美国生态学家佩因提出了关键种的概念,它的英文是keystone

species,其中keystone的本义是指石拱门上方中间的那块石头,它在所有组成拱门的石头中受力最小,但

没有它,拱门就会倾倒,keystone的含义与汉语里的“枢纽”异曲同工。

关键种的概念并非凭空而来,佩因教授分析了一系列的例证,特别是他在1966年发表的一项研究。

这项研究开始于1963年,他在马考海湾做了一个有趣的去除实验。佩因选择了一块海滩作为样地调查底

栖生物。样地的中段一一中潮间带,布满了贻贝、藤壶和一种被称为茗荷儿的节肢动物,这些动物都固着

在岩石上。有一种海星以这些动物为食,哪种动物增多,海星便优先取食哪种,所以没有谁能占据绝对优

势。

实验中精彩的部分来了,佩因取走了样地里的海星。3个月后,原本只分布在低潮间带的藤壶,竟然

占据了样地60%〜80%的空间。随后的9个月里,小个头儿的贻贝和茗荷儿迅速生长,到处都是它们。再

往后,茗荷儿也消失了,遍地贻贝。它们侵占了几乎所有的岩石,其他生物无处附着。这样演替的结果一

一虽然生物量大大提高,但物种数却从15种迅速降到了8种,甚至更少。生态系统中物种数目减少的问

题在于,一旦环境变得不适于这区区几个物种的生存,整个生态系统将面临崩溃。而这一切,仅仅是因为

去除了几只能够控制固着生物生长的海星。

这个例子里的海星,便可称之为“关键种”。它们虽数量不多,却对生态系统起着至关重要的作用。

关键种这个概念的意义在于,如果我们能够找到一处生态系统中的关键种,我们只要保护好这个物种,那

么生态系统就能够在相当长的时间里,自我维持着它的结构和功能。而从理论上讲,保护一个关键种,所

花费用应该不大,四两拨千斤,何乐而不为?

像海星这样通过捕食稳定生态系统结构的例子有很多,比如地上的老虎、天上的雄鹰和海边的海獭,

这也是我们为什么特别强调保护这些动物的意义所在。但是关键种至少还有另外两种可能的形式,其中一

种是基于互利共生关系的关键种。比如在澳大利亚西部,食蜜乌给很多种植物传粉,也取食它们的花蜜,

彼此互惠互利、互相依赖。但到橡子山龙眼开花的季节,它的花却是食蜜鸟的唯一蜜源。在这种情况下,

橡子山龙眼就成了关键种,因为一旦它开不了花,食蜜鸟种群就会衰落,其他植物也将跟着无法繁殖。

与上面两类关键种不同,“生态工程师”为其他生物创造生态位,是另一种形式的关键种。比如啄木

鸟,它在树上凿出的大大小小的洞,为真菌、昆虫的生存提供了便利,给各种小型兽类、鸟类的隐蔽和繁

殖提供了空间。

关键种是个美丽的保护生物学概念,但在真实世界要找到这样一个枢纽却难上加难,这是因为物种间

的复杂关系,往往远超常人想象。我们能做的,就是到森林里多走走、多观察、多体会、多分析,大自然

也许会告诉我们答案。也许,这就是荒野精神。

(有删改)

(1)下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.关键种在英文里的含义与枢纽的含义相近,二者的作用也相同,关键种作用很大,缺失会导致整个系

统发生重大改变。

B.在去除样地“关键种”海星后,马考海湾的生物量大大提高,而物种数却迅速减少,这说明关键种有

着重要的作用。

C.只要保护好一处生态系统中的关键种,这个生态系统就能自我维持着它的结构和功能,就能够永远地

生存下去。

D.物种之间存在着复杂的关系,因此要在现实世界里找到一个关键种很难,这就需要我们多走走,多观

察,多分析。

(2)下列对原文相关内容的分析和评价,正确的一项是

A.文章开头以“红日待升,晨雾缥缈,远山如幻”的描写,表现百鸟和鸣的美好景象,生动形象地描写

出大自然的美丽。

B.为了准确形象地说明“关键种”的作用,文章先引用《辞源》中关于“枢纽”的解释,再解释英文的

构成,这体现了汉语与英语的联系性。

C.本文是一篇科普文,除了说明这种表达方式,本文在采用表达方式上比较灵活,比如去除实验部分的

叙述和议论等表达方式。

D.本文虽然是一篇科普文章,但行文活泼,语言生动,恰当引用俗语等,如“四两拨千斤”之类的词语

贴切、形象,增强了文章的可读性。

(3)文章除了介绍通过捕食稳定生态系统结构的关键种,还介绍了哪两种关键种,有什么作用?请结

合文本简要分析。

8.阅读下面的文字,完成下列各题。

中国古人治地理之学,喜欢定性描述,并不喜欢做数理分析。班固修《汉书•地理志》,明明收集到很

多统计资料,但硬是将各种数据拆散,重编成以郡县为纲目的叙述性文献。这一做法为后世所继承。虽然

早在西晋裴秀就提出“制图六体”,强调地图绘制的数理基础,但在清康熙以前,一直没有出现全国性的

实测地图。古代各种交通里程数据,基本上是以估算为基础的。可以说,中国古代地理学者讲究的是用数

据,而不唯数据。“史地不分家”的传统与这一治学思想不无关系。

对待数据,地理学和历史学存在着天然的不同。地理学的目标是把空间差异讲清楚。为了精准,不得

不运用大量数据。其所用数据,绝大部分不需要自己去生产,至少不需要手工生产。而历史学的本质是人

文,它的论证讲史料。史料首要的问题不是数量,而是真伪一一这史料是怎么产生出来的?说明了什么?

然后才是对它的提取和利用问题。去伪存真,尽量采用接近第一手的史料,才会赢得认可。一味地堆砌史

料,往往不被接受。因此,从史料中进行数据提取,有不少学者是相当抗拒的。他们觉得史料很难量化,

量化后貌似精确,实则失真。只有文字描述才能“柔软”地贴近历史事实。这种看法有一定道理,但也不

能绝对化。

数据提取是有边界的。数字人文的目的是要更好地为人文研究服务,而非消解传统人文研究。因此,

将史料提取成数据,只能针对可量化的内容。那么应如何量化?落实到具体的操作层面,重建历史时期的

地理环境应该是当务之急。地理环境包括自然地理环境和人文地理环境。历史时期的自然地理环境以气候、

地貌最为重要,而人文地理环境则以政区为基础。前辈学者将地理作为治史四钥匙之一,其实主要指的是

沿革地理,重点是为了弄通历史地名变迁。研读史料,一定要清楚它具体的时空位置。史料所系的具体空

间是靠历史地名来定位的。如果不了解其准确含义,对史料的理解便难免失真。

在谭其骥主编的《中国历史地图集》出版之前,关于历代地理沿革一直缺乏准确可用的参考书。地图

集的问世给学界带来了极大便利,但如果想了解的情况跟书中该朝代的标准年不重合,就不得不自行爬梳

原始资料。作为一套纸质书,它的篇幅不可能无限增加。这一难题,到了数字化时代便迎刃而解。2001年

开始,复旦史地所与哈佛大学合作研发的“中国历史地理信息系统”CHGS项目,利用数据库和计算机自

动制图,将中国历史政区变迁的复原精度推进到逐年的水平,解决了将《中国历史地图集》在时间轴上图

层加密而篇幅会失控的问题。当然,数字技术的可扩展性、局部修订的便利程度,都是过去所难以比拟的。

正因如此,2016年CHGIS项目完成后,复旦史地所又启动了“中国历史地理信息平台”建设,在CHGIS

系统的基础上,将一些专题数据库整合起来。该平台已于2021年正式开放。虽然目前内容还不丰富,但

基本框架已经构建起来。

这些数字化成果扩大了历史地理学的辐射力,也密切了历史地理与相关学科的关系。当然,历史地理

学也面临着困难和挑战,其中最大的困难是数据生产。虽然未来会有应用遥感、人工智能等高科技手段进

行数据提取的可能,但目前数据产出主要还是靠人工,要研究者从史科中去挖掘、考证、分析、判断。不

妨说,历史地理学的很多研究就是一个自己生产数据的过程。这样的产出效率偏低,但在很多专题领域似

乎很难有更便捷的办法。有些问题可能确实无解,而有些可能只是还未想到合理的技术路径,这就需要不

断加强多学科互动,通过各种途径不断接近目标。

(摘编自张伟然《历史地理:数字人文的硬抓手》)

(1)下列关于原文相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.中国古代学者在研究地理学的时候,数理逻辑分析不足,直到康熙年间才出现了实测地图。

B.晋代裴秀强调地图研究的数理基础,而班固则将收集的各种数据拆散,可见其水平不如裴秀。

C.地理学求精准,历史学求真实,在对数据要求上有一定区别,但中国传统治学中史地不分家。

D.作者认为史料的首要问题是真伪,量化后的史料看似精确,实则失真,难以如文字般反映历史事实。

(2)下列对原文相关内容的分析和评价,不正确的一项是

A.重建历史时期的自然地理环境和人文地理环境是数字人文的紧急任务,研究其沿革变迁能够更方便学

者准确地理解史料。

B.并非所有的史料都能数据化,诸如气候环境变迁、行政区划变革等可量化的内容才能实现,从而更好

地服务人文研究。

C.谭其骥主编的《中国历史地图集》为研究历代地理沿革提供了重要参考,但因纸质书篇幅有限而无法

提供更详细精准的资料。

D.CHGIS项目充分利用了数据库和计算机技术,有利于历史地理学的发展,可见技术的突破能够彻底

解决数据生产问题。

(3)历史地理的数字化研究有哪些便利和有待提高之处?请根据文本进行概括。

9.阅读下面的文字,完成下列各题。

食物是一个人整体健康的基本支柱,尤其是在身心全面发展的儿童时期。越来越多的证据表明,优先

选择“真正的”食物,而不是过度加工的工业食品非常重要。

然而,如今儿童越来越早地开始食用各种加工食品。6个月大的孩子刚开始吃辅食,许多家长就会给

他们提供以谷物、燕麦或大米为基础原料的速食食品。

如果详细阅读一下提供给儿童的食品配料表,就会看到高果糖玉米糖浆、味精等字眼,以及数百种其

他添加剂,这些添加剂不仅没有营养价值,反而对健康有害。尽管由于它们的含量极少,因此被各国的监

管机构所接受,但其累积效应最终会影响一生,还会诱发人们对这类产品产生依赖性。

阿根廷儿科学会的儿科医生罗克萨娜•安娜伊•蒂莫认为,毫无疑问,正是超加工食品导致儿童对不健

康食品“上瘾”。这是因为大多数超加工产品都含有糖、高果糖玉米糖浆或谷氨酸钠(味精)。谷氨酸钠通

常被用于零食和饼干中,因为它能打开味蕾,让味觉无法抗拒。糖和高果糖玉米糖浆以及精制面粉不仅极

易使人上瘾,诱使儿童的大脑想要越吃越多,而且对健康非常有害。

这位儿科医生坚持认为,许多儿童对烘焙食品、甜食和零食的强迫性成瘾行为都是由此造成的。她还

强调,从小就向儿童提供这些产品的家长应该意识到,他们正在刺激儿童大脑中的愉悦和奖赏回路,也就

是与成瘾行为相关的回路。

玛丽埃尔•多韦瑙是一位专门从事儿童和成人功能医学研究的儿科医生。她赞同上述观点,并指出一

段时间以来,科学界一直在争论是否要将对这类食物产生的依赖行为定义为“成瘾”行为。她说:“我认

为,这个问题尚未被确认,意味着我们只是在浪费时间。”

她解释说:“之所以可能出现上瘾问题是因为与许多被滥用的药物一样,此类食品在大脑中都能激活

奖赏回路。因此超加工食品的最大问题在于它对大脑的感官影响,这是因为吃这些产品的快感会激活一种

有利于重复这种行为的奖赏回路,它给大脑发出的信号与‘真正的‘食物所发出的信号完全不同。”

儿科医生安赫拉•纳卡布认为,目前有大量科学证据表明,人类肠道中的神经元直接与大脑相连,因

此,尤其是年幼的儿童吃了添加了糖分的任何类型的加工食品或超加工食品,大脑的这些区域都会受到刺

激,进而产生更多的需求、意向和再次食用的欲望,这就是为什么人们更喜欢吃这些含糖食物的原因。

她强调,儿童经常吃这类食物意味着,这些食物开始取代富含更健康、更天然营养成分的食物。她还

说:“这就是为什么一个家庭应该仔细阅读他们购买的每种食物的成分。”她指出,超市里的大多数食品都

是经过超级加工的食品,而来源更健康的食品则可以在杂货店、肉店或健康食品店买到。

她还说,糖和盐都有可能在大脑中产生类似于其他类型的成瘾产品的奖励反应,因此会导致不健康的

饮食模式和对这些食品的更强烈偏好。

多韦瑙指出,超加工食品产生的这种快感是由一种叫作多巴胺的神经递质产生的,这会改变人们的敏

感性,导致其越来越需要更大剂量的这些产品来获得这种快感。

她指出,如果说儿童的大脑是可塑的,他们能从这一切中学习,那么就必须认识到,超加工食品所具

有的这种感官组合在“真正的”食物中并不存在。这种糖、脂肪、增味剂等的组合会激活味蕾,产生感官

反应,这是“真正的”食物无法比拟的,因此这也意味着儿童将更难选择“真正的”食物,因为它无法与

超加工食品产生的奖励机制相媲美。

纳卡布认为,食用加工食品“在短期内会使血糖迅速升高,此类食品一般含有精制糖和能被快速消化

的碳水化合物”。她还说:“这可能会导致人体能量迅速达到一个峰值,然后急剧下降,从而转化为疲劳、

烦躁和极度渴望。当我们吃了甜食,过一会儿我们又会觉得想吃,这是一个长期持续的循环。”

她说:“在短期内,血液中的糖分水平会影响人的情绪,比如导致烦躁、焦虑、情绪变化,尤其是在

幼儿期会出现肠胃问题,如消化系统受刺激,从而引起腹痛、胀气、腹泻等。”

她还认为,从中期来看,最明显的影响是“体重增加”。她说:“经常食用含有精制糖、反式脂肪和添

加剂的超加工食品会改变营养价值,导致缺乏饱腹感,使人想吃得更

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 教育与科技融合的发展趋势与展望

- 微信公众号文章写作与推广

- 止水带培训课件

- 技术创新驱动的企业转型与发展

- 提高产品设计水平以延长产品生命周期的策略

- 投资者关系管理与财务沟通

- 技术创新与公共服务领域的结合点

- 提升物业保洁工作效率的方法

- 教育新技术3D打印技术的创新应用

- 持续创新的企业品牌发展模式

- 信息系统的使用与维护管理制度

- 常州保安证考试题及答案

- 《合理用药安全教育》课件

- 稽留流产治疗

- NES-3000 ECDIS电子海图显示与信息系统操作手册

- 2025年上半年内蒙古包头市市直事业单位招考易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案

- 雪亮工程可行性研究报告

- 2025年度人工智能产业投资基金入股协议4篇

- 聚脲涂料施工方案

- T-CCIASD 10012-2024 ISO 标准集装箱用水性涂料

- 激越管理的22项建议(精神科患者激越的评估和管理)

评论

0/150

提交评论