下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、一、高中诗歌鉴赏试题1. 阅读下面的诗歌,完成各题。送何遁山人归蜀梅尧臣春风入树绿,童稚望柴扉。远壑杜鹃响,前山蜀客归。到家逢社燕,下马浣征衣。终日自临水,应知已息机。(1)下列关于本诗的说法不正确的一项是()A. 从押韵的情况看,本诗共有四个韵脚。B.从诗歌的题材看,本诗是一首送别诗。C."下马浣征衣”指结朿在外征战、回到家乡。D.“应知已息机"指摆脱琐事、停止世俗活 动。(2)以下评价适用于本诗的一项是()A. 含蓄隽永B.豪放洒脱C.简洁明快D.深沉哀婉(3)请从"虚实结合"这一角度对本诗进行赏析。【答案】C(2)A(3)首联通过想象虚写何遁山人的

2、孩子在自家柴扉外急切地盼望父亲归来。颔联想象何遁 山人倚门远望的孩子忽然听到远处的山壑中传来杜鹃的叫声,仔细一看,原来是自己的父 亲翻过前山回来了。颈联通过想象虚写友人喜逢家乡的燕子,一洗征尘。尾联设想虚写友 人归家后悠闲自在的生活。题目送别为实写,虚实结合,寄托了对友人真诚的祝福,也暗 含着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。【解析】【分析】(1)C项,"下马浣征衣"指下马来浣洗好衣服,不涉及征战,故本题选 C项。(2)本诗是北宋诗人梅尧臣的临别赠诗,作者没有直接写对离别友人的祝福,而是含蓄 的想象友人归家喜逢家乡的燕子,一洗征尘轻松愉悦,诗中诗人设想人归家后悠闲自在的 生活

3、,寄托了对友人真诚的祝福,也暗含着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。故本题选 A项。(3)题目为实写,作为送别诗,这首诗最大的特点是想象手法的使用。送别诗用想象的 手法一一想象所送之人与自己分别之后的情况一一当属常见,但这首诗却与别诗另有不 同,其不同之处在于全诗四联八句均为想象之语,没有一句实写两人分别时的情形。此诗 全用想象,结合题目故虚实结合,学生根据原诗句进行总结即可得出答案。故答案为:(I)C: (2)A:首联通过想象虚写何遁山人的孩子在自家柴扉外急切地盼望父亲归来。颔联想象何遁山 人倚门远望的孩子忽然听到远处的山壑中传来杜鹃的叫声,仔细一看,原来是自己的父亲 翻过前山回来了。颈联通过

4、想象虚写友人喜逢家乡的燕子,一洗征尘。尾联设想虚写友人 归家后悠闲自在的生活。题目送别为实写,虚实结合,寄托了对友人真诚的祝福,也暗含 着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。【点评】本题考查学生分析诗歌韵脚、题材、句子含义的基本能力。押韵,又作压韵,是指在韵文的创作中,在某些句子的最后一个字,都使用韵母相同或相近的字,使朗诵或咏唱时,产生铿锵和谐感。这些使用了同一韵母字的地方,称为韵脚。本题考查题考查把握诗歌语言风格的能力。这种题型不是要求揣摩个別字词运用的巧 妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。此题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。鉴赏诗歌的表达技巧的答题模式:第一步:指岀何 种手法;第二步:结合

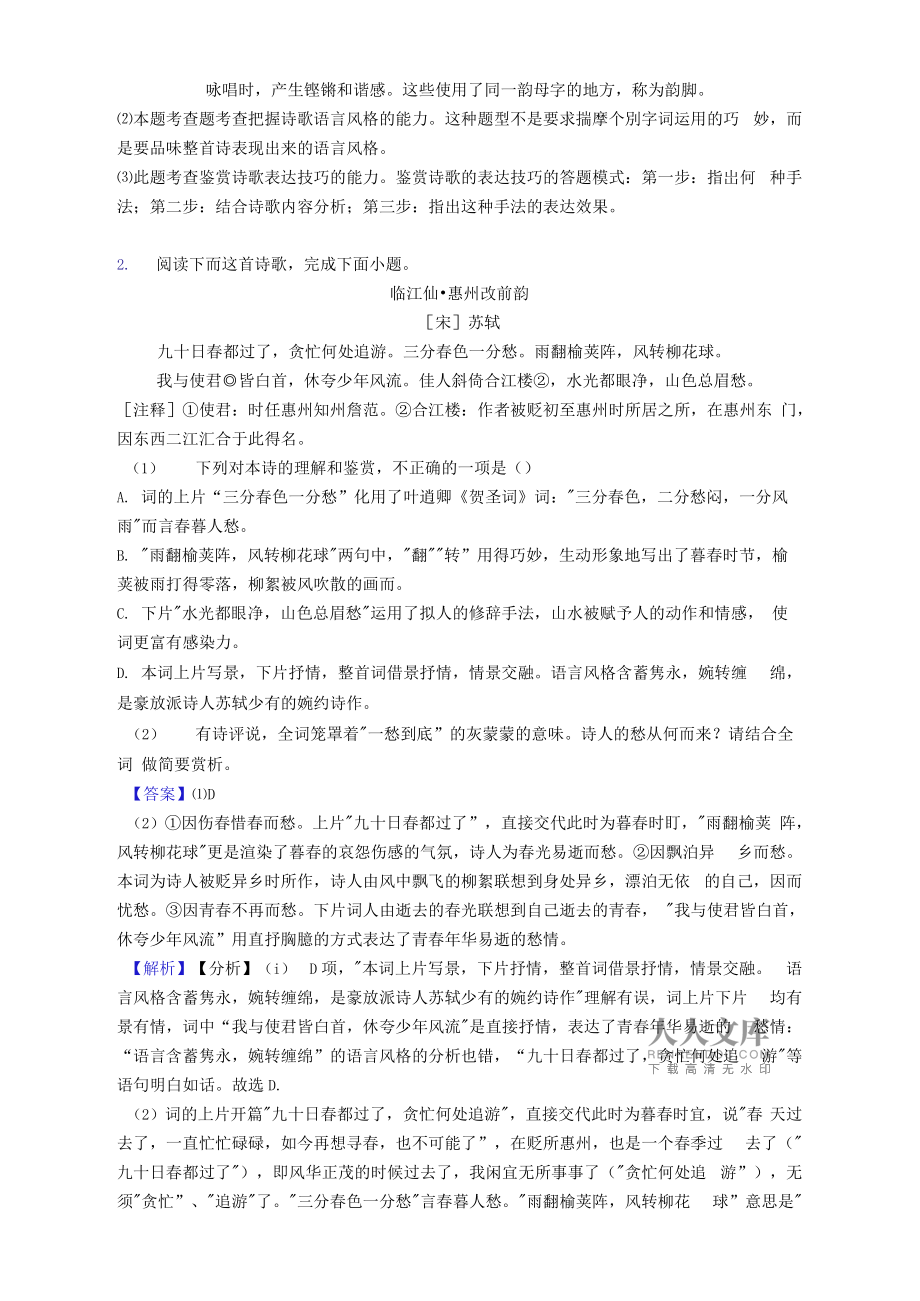

5、诗歌内容分析;第三步:指出这种手法的表达效果。2. 阅读下而这首诗歌,完成下面小题。临江仙惠州改前韵宋苏轼九十日春都过了,贪忙何处追游。三分春色一分愁。雨翻榆荚阵,风转柳花球。我与使君皆白首,休夸少年风流。佳人斜倚合江楼,水光都眼净,山色总眉愁。注释使君:时任惠州知州詹范。合江楼:作者被贬初至惠州时所居之所,在惠州东 门,因东西二江汇合于此得名。(1)下列对本诗的理解和鉴赏,不正确的一项是()A. 词的上片“三分春色一分愁”化用了叶逍卿贺圣词词:"三分春色,二分愁闷,一分风 雨"而言春暮人愁。B. "雨翻榆荚阵,风转柳花球"两句中,"翻&quo

6、t;"转”用得巧妙,生动形象地写出了暮春时节,榆 荚被雨打得零落,柳絮被风吹散的画而。C. 下片"水光都眼净,山色总眉愁"运用了拟人的修辞手法,山水被赋予人的动作和情感, 使词更富有感染力。D. 本词上片写景,下片抒情,整首词借景抒情,情景交融。语言风格含蓄隽永,婉转缠 绵,是豪放派诗人苏轼少有的婉约诗作。(2)有诗评说,全词笼罩着"一愁到底”的灰蒙蒙的意味。诗人的愁从何而来?请结合全词 做简要赏析。【答案】D(2)因伤春惜春而愁。上片"九十日春都过了”,直接交代此时为暮春时盯,"雨翻榆荚 阵,风转柳花球"更是渲染了暮春的哀

7、怨伤感的气氛,诗人为春光易逝而愁。因飘泊异 乡而愁。本词为诗人被贬异乡时所作,诗人由风中飘飞的柳絮联想到身处异乡,漂泊无依 的自己,因而忧愁。因青春不再而愁。下片词人由逝去的春光联想到自己逝去的青春, "我与使君皆白首,休夸少年风流”用直抒胸臆的方式表达了青春年华易逝的愁情。【解析】【分析】(i) D项,"本词上片写景,下片抒情,整首词借景抒情,情景交融。 语言风格含蓄隽永,婉转缠绵,是豪放派诗人苏轼少有的婉约诗作"理解有误,词上片下片 均有景有情,词中“我与使君皆白首,休夸少年风流"是直接抒情,表达了青春年华易逝的 愁情:“语言含蓄隽永,婉转缠绵”的语

8、言风格的分析也错,“九十日春都过了,贪忙何处追 游"等语句明白如话。故选D.(2)词的上片开篇"九十日春都过了,贪忙何处追游",直接交代此时为暮春时宜,说"春 天过去了,一直忙忙碌碌,如今再想寻春,也不可能了”,在贬所惠州,也是一个春季过 去了("九十日春都过了"),即风华正茂的时候过去了,我闲宜无所事事了("贪忙何处追 游”),无须"贪忙”、"追游"了。"三分春色一分愁"言春暮人愁。"雨翻榆荚阵,风转柳花 球”意思是"雨打榆荚零落,柳絮染尘成球,被风吹得

9、到处翻滚",写景寄情,渲染了暮春的 哀怨伤感的气氛,他很快意识到,大自然的春天很快消失,自己的青春很快消失,女Ir雨翻 榆荚阵",女旷风转柳花球”,没有多少留恋,有的是终身遗恨,诗人为春光易逝而愁:还有 结合背景可知作者是被贬到惠州,他看到“雨打榆荚零落,柳絮染尘成球,被风吹得到处 翻滚"时,联想到身处异乡,漂泊无依的自己,因而忧愁。所以上片写春过春愁,伤春惜 时,有伤春惜春之愁,也有年华易逝之愁,还有飘泊异乡之愁。下片"我与使君皆白首,休 夸年少风流"说"我和知州您都是白发老人了,再不要说以前的年少风流往事了",惜青春已

10、逝,风流不再,我们已是苍颜白发,还谈什么昔日风流,这意味着一代人的结朿。用直抒 胸臆表达了青春年华易逝的愁情。"水光都眼净,山色总眉愁"写出了“水光淸凉,山色美 丽,总是让人情不自禁为之感叹"。这正是词人在惠州感情上发生了变化,审美移情发生了 变化,所以山光水色也变得“愁"容起来;从而暗示着词人晚年人生暗淡无光了。下片作者 写白首眉愁,伤感人生,有青春不再、年华易逝之愁。根据以上分析,分条作答即可。 故答案为:D: 因伤春惜春而愁。上片"九十日春都过了”,直接交代此时为暮春时节,"雨翻榆荚 阵,风转柳花球"更是渲染了暮春的哀

11、怨伤感的气氛,诗人为春光易逝而愁。因飘泊异 乡而愁。本词为诗人被贬异乡时所作,诗人由风中飘飞的柳絮联想到身处异乡,漂泊无依 的自己,因而忧愁。因青春不再而愁。下片词人由逝去的春光联想到自己逝去的青春, "我与使君皆白首,休夸少年风流”用直抒胸臆的方式表达了青春年华易逝的愁情。【点评】本题属于综合考查题考査学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答 此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项 时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进 行分析概括。本题考査赏析诗歌中表达的情感的能力。诗歌的情感分析的题目一直是考

12、试的重点,但 是考核的难度并不是太大,存在的问题主要是不知道答题的突破口,答题时要注意结合诗 中标题、注释和诗中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含诗歌中的重点 词语,这样就能和给的答案无限接近,还要注意诗歌的抒情方式,根据抒情方式分析情 感。答题时情感都要求结合诗句分析,不要只答出情感而放弃诗句。本诗中"雨翻榆荚阵, 风转柳花球”渲染了暮春的哀怨伤感的气氛,表现了诗人为春光易逝而愁:同时诗人运用借 景抒情的手法,将自己对年华易逝,飘泊异乡而愁的感情抒发了岀来。3. 阅读下而这首宋词,完成下面小题。木兰花令次欧公西湖韵(宋)苏轼霜余已失长淮阔。空听潺潺淸颍咽。佳人犹唱醉翁

13、词,四十三年如电抹。草头秋露流珠滑。三五盈盈还二八。与余同是识翁人,惟有西湖波底月。【注释】宋哲宗元祐六年八月,苏轼岀守颍州,作此词。苏轼恩师欧阳修四十三年前守颍 州时作木兰花令西湖南北烟波阔,苏轼作此词时欧阳修去世已二十年。长淮:即淮 河。颍:颍水,淮河支流。四湖:此指安儆阜阳四三里的四湖,为颍河合诸水汇流处。(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是()A上片写词人泛游颍河时的见闻和感受,"空听”一句移情入景,将眼前所见的实景人格 化。B. "佳人"一句写欧公当年所做诗词几十年后仍被传唱,欧公的为文、为政、为人可见一 斑。C. "草头"一句承

14、接上片,与曹操短歌行中“譬如朝露”一句表达的含义有异曲同工之 妙。D. 结尾写"四湖波底月”,以景结情,在淡泊凄清的秋水月色中收束全词,给人赏心悦目之 感。(2)这首词抒发了词人哪些情感?请简要分析。【答案】(1)D(2)悲秋之情。深秋时节,淮河失去宏阔的气势,颍水潺潺似在呜咽,触发了诗人悲 秋伤时之情。伤逝之情。光阴流转如电,草露倏忽而逝,十五圆月到十六即缺,皆令人 不由感叹生命无常,短促易逝。怀人之情。欧公早逝,当年识翁之人,今存者只有自己 及西湖波底之月而已,物是人非,表达了对恩师欧阳修的崇敬、怀念之情。【解析】【分析】(1)D项,"在淡泊凄淸的秋水月色中收束全词,给

15、人赏心悦目之感"错 误。结尾写波底之月,传达出因月光之淸冷孤寂而生的悲凉伤感,在淡泊凄清的秋水月色 中化岀淡淡的思念和叹惋,令人感慨万千,怅然若失。故选D。(2)上片写自己泛舟颍河时触景生情。作者于当年八月下旬到达颍州,时已深秋,故称 "霜余”。深秋是枯木季节,加上那年江淮久旱,淮河也就失去盛水季节那种宏阔的气势。 "空听潺潺淸颖咽”,水涨水落,水流有声,这本是自然现象,但词人却说水声潺潺是颍河 幽咽悲切,抒发悲秋之情。"草头秋露流珠滑",深秋的晚上,已经开始降下露水,露珠晶 莹剔透且圆润光滑,但却不能长存。"三五盈盈还二八”点明月亮

16、阴睛圆缺的状态。词人以 露珠的流逝与月亮的圆缺慨叹时光飞逝、人生无常。"与余同是识翁人,惟有四湖波底 月”,四十三年过去了,现在能记得醉翁的人还剩下几个。恐怕只有作者与这倒影在西湖水 底的明月。作者以拟人化的手法写西湖月能"识翁”,含蓄写出欧阳修在颍州时常常夜游四 湖,用西湖见证醉翁在颍州的所有功绩。表达了对恩师欧阳修的崇敬、怀念之情。故答案为:D:悲秋之情。深秋时巧,淮河失去宏阔的气势,颍水潺潺似在呜咽,触发了诗人悲秋 伤时之情。伤逝之情。光阴流转如电,草露倏忽而逝,十五圆月到十六即缺,皆令人不 由感叹生命无常,短促易逝。怀人之情。欧公早逝,当年识翁之人,今存者只有自己及

17、 四湖波底之月而已,物是人非,表达了对恩师欧阳修的崇敬、怀念之情。【点评】(1)本题考查对诗歌内容、重要字词含义作用、情感和艺术手法的分析鉴赏能 力。解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗 歌,寻找答题点:最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依拯,或者 是否能根据诗歌内容合理地推断岀来或者是否正确。(2)本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。答题前先要基本读懂诗歌,然后分析 诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析。从而把握诗歌表达的情感。4. 阅读下而这两首诗(曲),完成下而小题。南吕金字经胡琴张可久雨漱窗前竹,涧流冰上泉。一线淸风动二

18、弦。联,小山秋水篇。昭君怨,塞云黄暮天。听弹琴刘长卿泠泠七弦上,静听松风寒。古调虽自爱,今人多不弹。(1)两首作品结尾抒情方式不同。"昭君怨,塞云黄暮天":"古调虽自爱,今人多不弹”:。(2)赏析两首作品音乐描写的角度与手法的异同。【答案】(1)以景结情;议论抒情(2)同:运用比喻手法,将无形的音乐转化为可感的画面。第一首,琴声就像雨水冲洗着 窗前的翠竹,又像初春的涧泉在冰上奔逐。第二首,七弦琴奏出淸凉的曲调悠扬起伏,细 细倾听就像那滚滚的松涛声。异:第一首,起首两句运用对仗。第一首,从视觉角度描写音乐。"雨""窗前竹"&q

19、uot;泉 流”"塞云""暮天",将优美的琴声化为形象的视觉画而。第二首,从触觉角度描写音乐。以 "寒"表现琴音逐渐转为淸幽、凄淸,引导读者似乎也与作者一同领悟听琴的妙.趣。第一 首,不以单一曲子,而以相连乐声表现演奏者的技艺。胡琴二弦上的乐声相联,连续演奏 小山秋水篇、昭君怨,从胡琴的两根弦上娓娓流岀了优美的琴声,使人感受到演奏者技艺 的娴熟与柔和。【解析】【分析】(1)"昭君怨,塞云黄暮天"写了昭君出塞的一幕的景象一一塞云黄尘, 天色昏暮,所以用了以景结情的抒情方式。"古调虽自爱,今人多不弹”意为“我

20、虽然很喜爱 这首古时的曲调,但在今天人们大多已不去弹奏了”,表达"我"的看法,所以是议论抒情。(2)相同点,从手法上看,两首诗都运用了比喻手法,第一首"雨漱窗前竹,涧流冰上 泉。一线淸风动二弦",琴声就像雨水冲洗着窗前的翠竹,又像初春的涧泉在冰上奔逐:第 二首,"泠泠七弦上,静听松风寒",七弦琴奏岀淸凉的曲调悠扬起伏,细细倾听就像那滚 滚的松涛声,两者都将无形的音乐转化为可感的画而,形象生动。不同点,从手法上,第 一首,起首两句运用对仗;从描写角度,第一首从视觉角度描写音乐,如"雨""窗前竹"&

21、quot;泉 流”"塞云""暮天"。第二首,从描写角度看,从触觉角度描写音乐。以"风寒"表现。分析了 手法,还应分析其表达效果和表达的情感。第一首以相连乐声表现演奏者的技艺,连续演 奏小山秋水篇、昭君怨,从胡琴的两根弦上娓娓流岀了优美的琴声,使人感受到演奏者技 艺的娴熟与柔和。故答案为:(1)以景结情;议论抒情同:运用比喻手法,将无形的音乐转化为可感的画而。第一首,琴声就像雨水冲洗着窗 前的翠竹,又像初春的涧泉在冰上奔逐。第二首,七弦琴奏岀淸凉的曲调悠扬起伏,细细 倾听就像那滚滚的松涛声。异:第一首,起首两句运用对仗。第一首,从视觉角

22、度 描写音乐。"雨”"窗前竹""泉流""塞云""暮天",将优美的琴声化为形象的视觉画而。第二 首,从触觉角度描写音乐。以“寒"表现琴音逐渐转为淸幽、凄淸,引导读者似乎也与作者 一同领悟听琴的妙趣。第一首,不以单一曲子,而以相连乐声表现演奏者的技艺。胡琴 二弦上的乐声相联,连续演奏小山秋水篇、昭君怨,从胡琴的两根弦上娓娓流出了【点评】(1)本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此题时首先 要明确题F的要求,再结合诗句确左答案进行作答。译文:张可久:就像雨水冲洗着窗 前的翠竹,又像初

23、春的涧泉在冰上奔逐。胡琴的双弦交替拨动仿佛有一丝淸风从弦下送 出。演奏一曲又一曲,贯联得那样圆熟。乐声先是淸空高妙,一变而为凄切的怨诉。令 人想起昭君岀塞的一幕:塞云黄尘,天色昏暮.(2)本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。解答此题时首先要明确题 干的要求,再结合诗句确左答案进行作答。刘长卿:七弦琴奏出淸凉的曲调悠扬起伏,细 细倾听就像那滚滚的松涛声。我虽然非常喜爱这首古时的曲调,但如今人们大多已不去弹 奏了。5. 阅读下面这首唐诗,完成小题。商山富水驿杜牧益憊由来未觉贤,终须南去吊湘川。当时物议朱云小,后代声华白日悬。邪佞每思当而唾,淸贫长欠一杯钱。驿名不合轻移改,留警朝天者惕

24、然。【注释】富水驿,原名阳城驿。唐徳宗时谏议大夫阳城因犯颜直谏被贬,后人为避其爼 讳将阳城驿改名为富水驿。汲黯屡次忠谏,被汉武帝怒斥"甚矣,汲黯之触也”。懸,愚 直。贾谊上疏陈述时弊,被贬长沙,路过汨罗江时,曾凭吊屈原。朱云因吁请尚方 宝剑以斩奸臣之头而触怒汉成帝,险些被杀。(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 诗中借汲黯之事赞颂阳城的耿介刚直,暗讽当政者不辨忠奸,视忠臣为憊夫。B. 诗人借贾谊凭吊屈原之事写阳城,"终须"二字暗含着对他忠而被贬的惋惜。C. 与邪佞者的尖锐对立反映阳城的嫉恶如仇,借酒浇愁又表现他遭贬后的郁闷。D. 全诗叙议结合,结尾认为

25、不改阳城驿名能警醒为官者,点明诗人的写作目的。(2)这首诗的颔联写法巧妙,请结合诗句加以赏析。【答案】C(2)这一联运用对比的手法,将朱云当年被轻视与后世备受推崇进行对比,嘲讽时人 的昏昧无知,批判深刻有力。这一联运用了借对手法,朱云本为人划,而以白日为对, "朱"对"白","云"对“日",对仗工整巧妙。"当时物议朱云小"一句用典,借朱云请剑的典 故,表达对阳城不惧贬谪、犯颜直谏的由衷敬佩,感情含蓄深沉。“后代声华白日悬"一 句运用夸张的修辞手法,赞扬阳城将和朱云一样与日争辉,流芳百世,突岀强调

26、其忠直品 质终究得到后代认可。【这一联运用比喻的手法,将朱云在后世的美好名声比喻成白日高 悬,生动形象地表现朱云和阳城后世名声之大。(或:运用比喻,化虚为实(以实写 虚),把美好名声比喻成可见的白日髙悬,形象具体地表现需声之大。)】【解析】【分析】(1)C项,"借酒浇愁又表现他遭贬后的郁闷”错,诗句"邪佞每思当而 唾"可以反映"阳城的嫉恶如仇",但"淸贫长欠一杯钱”句并非"借酒浇愁”,表现的也非"遭贬 后的郁闷”,而是对邪佞的唾弃、憎恨。故选C。(2)解答本题应先审题,题目要求赏析诗歌第二联的写法妙处,其实是考査诗

27、句的表达 技巧。而要赏析此联写法的巧妙之处,应从语言表达手法、结构技巧入手,如对偶,夸 张,比喻,对比,用典等。分析注意紧扣"巧妙"两字,既要紧扣文本解释手法,又要指岀 手法妙在何处,突出其表达效果,方得苴妙。答题模式:诗句是何种手法+手法在诗歌中的 证据+表达岀诗人怎样的感情。某句运用了.的手法,写了.的内容(归纳时要善于摘录 诗中词语组合),具有.的优点,抒发了诗人.的感情。故答案为:(I)C:这一联运用对比的手法,将朱云当年被轻视与后世备受推崇进行对比,嘲讽时人的 昏昧无知,批判深刻有力。这一联运用了借对手法,朱云本为人名,而以白日为对, "朱"对

28、"白",“云”对"日",对仗工整巧妙。"当时物议朱云小"一句用典,借朱云请剑的典 故,表达对阳城不惧贬谪、犯颜直谏的由衷敬佩,感情含蓄深沉。“后代声华白日悬"一 句运用夸张的修辞手法,赞扬阳城将和朱云一样与日争辉,流芳百世,突出强调其忠直品 质终究得到后代认可。【这一联运用比喻的手法,将朱云在后世的美好名声比喻成白日高 悬,生动形象地表现朱云和阳城后世名声之大。(或:运用比喻,化虚为实(以实写 虚),把美好劣声比喻成可见的白日高悬,形象具体地表现名声之大。)】【点评】(1)本题考查对诗歌内容、重要字词含义作用、情感和艺术手法

29、的分析鉴赏能 力。解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗 歌,寻找答题点:最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者 是否能根据诗歌内容合理地推断岀来或者是否正确。(2)此题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。鉴赏诗歌的表达技巧的答题模式:第一步:指 出何种手法:第二步:结合诗歌内容分析:第三步:指出这种手法的表达效果。6. 阅读下而这首唐诗,完成下面小题。古风(英十九)李白西上莲花山,迢迢见明星。素手把芙蓉,虚步蹑太淸。霓裳曳广带,飘拂升天行。邀我登云台,髙揖卫叔卿。恍恍与之去,驾鸿凌紫冥。俯视洛阳川,茫茫走胡兵。流血涂野草,豺狼尽冠缨。(1)

30、下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 本诗为古体组诗英中一首,开头两句分别交代了游仙之地和所遇之仙,即四岳华山的莲 花峰和明星仙子,展现岀一个奇异瑰丽的神话世界。B. 三到六句紧承第二句,具体描写明星仙子的美好形象,既有肌朕之美,又有超然神韵, 从不同角度描绘出一幅栩栩欲活的仙女飞天图。C. 七到十句写明星仙子邀请诗人共登云台峰晤见卫叔卿的情景,诗中用卫叔卿的故事暗暗 关合自己的遭遇,表达自己不事权贵、傲岸不劉的性格。D本诗与蜀道难手法上有诸多相似处,如这里的"豺狼"与"所守或匪亲,化为狼与豺" 里的"豺狼"都喻指叛军,此外两诗

31、均多处运用联想与夸张的手法。(2)本诗前十句和后四句在内容、写法、思想情感等方而均有很大不同,请结合诗句简要 赏析。【答案】D(2)内容,前十句写游仙,写明星仙子邀请诗人共登云台峰晤见卫叔卿的情景,营造 岀美妙洁净的仙境:后四句写现实,转写安史之乱叛军攻破洛阳后恣意凌虐中原的情景, 描写血腥污秽的人间。写法:前十句运用虚写(想象)用的手法,文风飘逸,体现出浪 漫主义风格;后四句,为实,文风沉郁,体现出现实主义风格。思想情感:前十句表达 出渴望超脱尘世、独善其身的出世思想:后四句表达岀憎恨安史叛军、忧国忧民的入世思 想。【解析】【分析】(1)选项D,本诗主要运用想象的手法。此诗写法奇特,前十句虚

32、拟游 仙之事,后四句忽然转入现实,前后形成鲜明对比。于此亦可见李白诗天马行空、想象奇 诡之处。故选项D。(2)诗中虚构了一个虚无缥缈的仙境,以此反衬中原地带叛军横行,人民遭难的残酷景 象,表达了诗人对安史叛乱的谴责。箫士赞注认为”此诗似乎记实之作,岂禄山入洛阳之 时,太白适在云台观乎? “郁贤浩李白选集云:"疑安史乱起时,李白正在梁苑(今河 南商丘)至洛阳一带,目睹洛阳沦陷,乃西奔入函谷关,上华山。此诗为天宝十五载春初 在华山作。”朱谏注认为此时李白在庐山隐居。总之此诗写法奇特,前十句虚拟游仙之事, 后四句忽然转入现实,前后形成鲜明对比。于此亦可见李白诗天马行空、想象奇诡之处。 这是

33、一首用游仙体写的古诗,诗中表现了诗人独善兼济的思想矛盾和忧国忧民的沉痛感 情。故答案为:D:内容,前十句写游仙,写明星仙子邀请诗人共登云台峰晤见卫叔卿的情景,营造出 美妙洁净的仙境:后四句写现实,转写安史之乱叛军攻破洛阳后恣意凌虐中原的情景,描 写血腥污秽的人间。写法:前十句运用虚写(想象)用的手法,文风飘逸,体现出浪漫 主义风格;后四句,为实,文风沉郁,体现出现实主义风格。思想情感:前十句表达岀 渴望超脱尘世、独善英身的岀世思想;后四句表达岀憎恨安史叛军、忧国忧民的入世思 想。【点评】(1)本题属于综合考查题,考査学生对诗句的理解能力,同时考査对诗句内容、 技巧以及情感的把握能力,采用了客观

34、选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、 形象、主题的鉴赏。解答此类题目,首先要审题,即明确题干的要求,如本题的题干要求 选出"下列对这首诗的堂析,不正确的一项是",然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻 译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的 思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得岀答案。(2)本题考查分析比较诗歌内容思想感情等能力,结合诗句内容,抓住核心关键信息进 行分析。7. 阅读下而这首宋诗,完成各题。南康望湖亭苏轼八月渡长湖,箫条万象疏。秋风片帆急,暮离一山孤。许国心犹在,康时术已虚。岷峨家万里,投

35、老得归无。【注释】时苏轼被贬惠州,途经鄱阳湖边的南康。康时:即匡时,以避宋太祖赵匡 胤名讳。(1)请赏析颔联的写景艺术。(2)简要概括诗歌后两联所蕴含的情感。【答案】(I)动静结合,"片帆”动,“一山"静:借景抒情,秋风劲吹,片帆急渡, 暮霭弥漫,孤山静立,表现了诗人的愤懑、孤独之情。(2)报国无门的愤懑(济世无术的无奈):漂泊异乡的孤苦;思归不得的忧伤。【解析】【分析】(1)"秋风片帆急,暮离一山孤”,颔联中"片帆”“一山",一动一静, "急""孤”透壺出诗人的情感,景中含情,结合注释分析,表现了诗人的愤懑、孤独

36、之 情。(2)"许国心犹在,康时术已虚"表明作者有为国效力之意,然而而对自己不断贬谪的命 运,却报国无门,济世无术;“岷峨家万里,投老得归无”则表达诗人漂泊异乡,思乡而无 法归去的悲苦之情。故答案为:动静结合,"片帆"动,"一山”静:借景抒情,秋风劲吹,片帆急渡,暮 离弥漫,孤山静立,表现了诗人的愤懑、孤独之情。报国无门的愤懑(济世无术的无奈);漂泊异乡的孤苦;思归不得的忧伤。【点评】(1)本题考査鉴赏诗歌表达技巧的能力。写景艺术主要包括:修辞(比喻、 比拟、排比、夸张、借代、设问、反复、用典),表现手法(对比、衬托),多感 官角度(视觉、听觉

37、、触觉、味觉),两个结合(动静结合、虚实结合),空间的 角度(远近上下高低)等。如果没有特别突岀的手法,就一能要考虑"借景抒情”手法,这 是最基本的手法。(2)本题考查把握诗歌思想内容的能力。注意运用知人论世和抓关键词句法回答此题。 注意注释和关键词句"孤”"许国心犹在""岷峨家万里,投老得归无"。&阅读下而这首诗,完成小题。听颖师琴歌唐李贺别浦云归桂花渚,蜀国弦中双凤语。芙蓉叶落秋鸾离,越王夜起游天姥。暗佩淸臣敲水玉,渡海蛾眉牵白鹿。谁看挟剑赴长桥,谁看浸发题春竹。竺僧前立当吾门,梵宫真相眉棱尊。古琴大轸长八尺,峰阳老树非桐

38、孙。凉馆闻弦惊病客,药囊暂别龙须席。请歌直请卿相歌,奉礼官卑复何益。(1)听颖师琴歌是唐代著名诗人李贺的代表作之一,本诗前八句描写,后八句叙写O(2)文字是无声的,却能够生动刻画有声的音乐,在听颖师琴歌中,李贺是如何表现 古琴的音乐魅力的?【答案】(1)琴声(弹琴):请歌(求诗)(2)大量运用比喻来刻画音乐,将乐声比作"凤语""鸾离”“佩玉"敲击声等:运用丰 富瑰丽的想象,赋音乐以形象,来写旋律的变化,如初听如彩云追月,再听如越王夜起、 老翁牵鹿,高昂处如挟剑斩蛟、张旭泼墨:侧而烘托,如写自己病中听曲,全然而愈。【解析】【分析】(1)仔细阅读诗歌,理解诗

39、歌前后八句所写的意思,根据英意思来概括 其叙写的内容。比如前八句,"别浦云归桂花渚,蜀国弦中双凤语。芙蓉叶落秋鸾离,越王 夜起游天姥。暗佩淸臣敲水玉,渡海蛾眉牵白鹿。谁看挟剑赴长桥,谁看浸发题春竹”意思 是说:初听听那琴声,仿佛天河彩云追月,又仿佛蜀琴双凤和鸣:再听听那琴声,仿佛荷 塘叶落,秋鸟啾啾,又仿佛越王夜起,伏首天姥:那琴声,像淸官服中佩玉瑾击水晶那样 淸亮,象白眉仙翁骑鹿仙游那样淸远飘渺。激越之处,犹如周处长桥斩蛟/剑气如虹,波涛 汹涌/犹如张旭披发浸墨,纵横跌宕,胡畅淋漓。由此可以得出前八句主要运用比喻和想象 手法,详尽地描写了琴声。后八句“竺僧前立当吾门,梵宫真相眉棱尊

40、。古琴大轸长八尺, 峰阳老树非桐孙。凉馆闻弦惊病客,药囊暂别龙须席。请歌直请卿相歌,奉礼官卑复何 益",意思是:待曲终之后,天竺的颖师立在我门前,眉角分明,真有梵宫真相的庄严。看 古琴,转弦的柱子长有八尺,纯正峰山之南的老桐木,那可頁是古今制琴的好材质。在凄 凉的馆舍,我哪顾得自己一身病容,听闻这琴声,应声起,暂把药囊放一边,匆忙离开龙 须席。只可惜呀,我这奉礼官职位卑微,要请作歌者,应该请卿相大官,颂歌与你的琴声 才能相配啊。根据最后两句“请歌直请卿相歌,奉礼官卑复何益”,可知天竺的颖师弹完琴 之后,立到我门前是请求我为他作歌,所以后八句是写"请歌”。解答此类题,一肚要弄

41、懂 诗歌的意思,然后抓住诗歌中关键此句概括其表达的内容。(2)本题题目是"文字是无声的,却能够生动刻画有声的音乐,在听颖师琴歌中,李 贺是如何表现古琴的音乐魅力的",也就是问学生诗人是如何刻画古琴的音乐魅力的。解答 该题时,首先找出诗歌中描绘刻画古琴的音乐魅力的诗句,然后分析这些诗句是运用了什 么表达技巧来刻画表现古琴的音乐魅力的。仔细阅读诗歌,可知诗歌的前八句“别浦云归桂 花渚,蜀国弦中双凤语。芙蓉叶落秋鸾离,越王夜起游天姥。暗佩淸臣敲水玉,渡海蛾眉 牵白鹿。谁看挟剑赴长桥,谁看浸发题春竹"是直接刻画琴声,表现古琴的音乐魅力。这八 句在具体描写琴声时主要运用了比

42、喻和想象的修辞手法来描写琴声和古琴的旋律,把琴声 比作"双凤语”"鸾离""佩玉"敲击声等,形象写岀琴声悦耳淸脆的特点。"别浦云归桂花 渚”“越王夜起游天姥""渡海蛾眉牵白鹿”“谁看挟剑赴长桥,谁看浸发题春竹"几句诗人运用 了瑰奇的想象,写自己初听如彩云追月,再听如越王夜起、老翁牵鹿,髙昂处如挟剑斩 蛟、张旭泼墨,赋音乐以形象,写出了乐曲旋律的变化。这是对琴声和乐曲旋律的直接描 写。还有“凉馆闻弦惊病客,药囊暂别龙须席"写诗人自己在凄凉的馆舍中,听到如此悦耳 的琴声,顾不上自己的一身病容,应声起,

43、暂把药囊放一边,是从侧而烘托琴声的悦耳动 听,让诗人全然忘记病痛,或者说从侧面烘托琴声的悦耳动听,让病中的诗人全然而愈。 具体作答时,先指岀具体运用的手法技巧,然后根据以上分析,结合具体内容进行分析。 不能只答手法,而丢掉了具体内容分析。故答案为:琴声(弹琴)请歌(求诗)大疑运用比喻来刻画音乐,将乐声比作"风语""鸾离""佩玉"敲击声等;运用丰富瑰 丽的想象,赋音乐以形象,来写旋律的变化,如初听如彩云追月,再听如越王夜起、老翁 牵鹿,髙昂处如挟剑斩蛟、张旭泼墨;侧而烘托,如写自己病中听曲,全然而愈。【点评】(1)本题考査学生归纳诗歌内

44、容要点,概括诗歌中心意思能力。解答此类题,首 先明确题目要求,然后回归诗歌,仔细阅读诗歌,根据其意思来概括其叙写的内容;解答 此类题,一泄要弄懂诗歌的意思,然后抓住诗歌中关键此句概括其表达的内容。(2)本题考査学生赏析诗歌表达技巧能力。解答此类题,首先指岀运用了什么表达技 巧,然后结合题内容分析是如何运用该表达技巧的,最后点出运用该表达技巧有什么表达 效果,或者和表达了什么情感。9.阅读下而两首宋词,完成下面小题诉衷情晏殊东风杨柳欲青青,烟淡雨初晴。恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺。眉叶细,舞腰轻,宿妆 成。一春芳意,三月和风,牵系人情。玉楼春无名氏东风杨柳门前路。毕竟雕鞍留不住。柔情胜似岭头云,别泪

45、多如花上雨。小楼画幕无重 数。听得楼边车马去。若将眉黛染情深,且到丹青难画处。(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是()A. "恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺”二句,面对烂漫春光,主人公不是览景生欢,而是情态异 常,"香阁浓睡”。一“恼"字,承上贯下,使词意陡生顿挫。B. "春芳意"与"三月和风"为对偶句,同是"牵系人情”的景物。"牵系”既形象地表现了柳丝 的特点,同时也是对"眉叶细,舞腰轻"的照应。C. "柔情胜似岭头云"与"别泪多于花上雨"两句中

46、,情是泪的内源,泪是情的外现,一情一 态,两个比喻,对仗工致,且曲尽传神写照之妙。D. "若将眉黛染情深,直到丹青难画处”上句变实为虚,抽象的感情成了可染可画的形象 体。下句既实又虚,"丹青”既指图画,也喻忠贞不渝之情。(2)两首词在开篇都写到"东风杨柳",请分别简析苴中"柳"的形象、人的形象有怎样的特 点,柳对人物形象的塑造起到怎样的作用?【答案】(1)D(2)前词开篇所写之柳是雨初霁后的青青杨柳,柳丝纤细,柳烟疏淡,景象淸新柔 美,所写之人是因柳惹起无限愁思的闺中女子,柳是情感的触发物,同时对人物形象起到 反衬的作用。第二首开篇所

47、写之柳是门前路旁在东风中摇曳的柳,所写之人是与远行之 人在门前话别,依依不舍、留恋而又无奈的女子,柳是情感的寄托物,想"留”毕竟留不 住,对人物形象起到正衬的作用,柳依依,情依依。【解析】【分析】(I) D项,“上句变实为虚”错误,“若将眉黛染情深,直到丹青难画 处”,倘若能用画眉的黛粉将这缱绻情愫染到更深更浓的话,那我左把这忠贞情意的画图渲 染到无法渲染时为止,上句变虚为实。故选D。(2)本题,诉衷情,"东风杨柳欲青青,烟淡雨初晴"先绘出一幅如画春景:东风吹 温送暖,催引生机:杨柳因春风吹拂而萌发春意,虽未青青成阴,却染得人满眼春色;柳 丝纤细,柳烟疏淡,似有若

48、无,自有一种迷蒙意态;一番春雨初霁之后,柳色显得倍加淸 新,翠意撩人,秀色可餐。这两句将春风、春柳,春雨、春晴,编织一起,色彩明媚,春 意盎然,令人心醉神迷,所写之人是因柳惹起无限愁思的闺中女子。这首词,上片以景衬 情,下片则描绘人物时蕴情会意。全篇借春风杨柳绘写浓春美景,衬比香阁女子的绰约风 姿,曲传离思别意,景与情谐,物与人合,宛转含蓄,情致缠绵。玉楼春"东风杨柳门 前路",想来他已在情人楼上与之作过一番缠绵惭恻、难分难舍的话别,腐踴来到门前路 边,东风轻拂着袅袅柳枝,使人想起古人折柳赠别之说,更撩拨着他伤别的心灵一这是一 个充满离别气氛的景。接着,笔锋突然凭空一转,“

49、毕竟雕鞍留不住”。"雕鞍”,指马,实 又指他自己。这里不言其欲留,只言留不住,尤苴领之以语气绝重的"毕竟",这就婉曲且 极传神地折映出他在门前长久延宕、徘徊不肯遂去的神态和欲去不忍、欲留不能的微妙心 境。"留"而不得。故答案为:D:前词开篇所写之柳是雨初霁后的青青杨柳,柳丝纤细,柳烟疏淡,景象淸新柔美, 所写之人是因柳惹起无限愁思的闺中女子,柳是情感的触发物,同时对人物形象起到反衬 的作用。第二首开篇所写之柳是门前路旁在东风中摇曳的柳,所写之人是与远行之人在 门前话别,依依不舍、留恋而又无奈的女子,柳是情感的寄托物,想"留”毕竟留不住

50、,对 人物形象起到正衬的作用,柳依依,情依依。【点评】(1)此题综合考查耙握诗歌内容的能力。解答此类题,要在整体感知与把握诗歌 内容大意的基础上,对诗歌的主题思想、意象及意境、表现手法、语言以及作者的情感等 方面加以综合考虑。(2)本题考查鉴赏诗歌人物形象的能力。鉴赏诗歌中的人物形象,就是分析诗中诗人所 塑造的人物的行为、神态、心理、性格、情感、观点、处境等内容,把握人物形象的个性 特征。具体分析思路与方法:知人论世,结合背景了解人物当时的情境;分析人物的行 为、语言、心理,把握人物特征:抓住表露人物情感或思想的词句;借助意象和典故,展 开联想和想象,感知形象。10阅读下而这两首诗完成各题。舟

51、过安仁宋杨万里一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。夜宿徐公店宋杨万里篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。【注释】怪生:怪不得。使风;本诗中指用伞当帆,促使渔船向前行驶。(1)下列对两首诗的赏析,不正确的一项是()A. 舟诗是诗人乘舟路过安仁时被一艘小船上孩子们的行为触动有感而作。夜诗的 题目表明了诗歌内容为诗人在徐公店住宿时所看到的景象。B. 舟诗中两个小孩虽坐在船上,却没有划船撑船,用的竹竿船桨都收放起来了,令人 感到奇怪。夜诗描写了初春时节乡村里盎然的春意和天真可爱的儿童。C. 舟诗中的后两句形象准确地写岀了诗人明了真相后的恍然,读完

52、全诗,我们仿佛可 以感知到诗人的豁然开朗和哑然失笑。D. 两首诗语言浅白,形象鲜明,作者描绘不同的生活场景,表现出了同样髙超的艺术构 思。(2)杨万里诗中对儿童稚态的描墓,往往能够起到点活全诗的作用。请结合两首诗的内容 对此加以分析。【答案】B(2)舟过安仁是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。"收篙停 棹","无雨都张伞",目的不是遮头,而是促使渔船向前行驶。对两个小童子玩耍中透岀的 聪明伶俐、童頁稚气赞赏有加。夜宿徐公店先写阳园风光,再描绘儿童扑蝶图。"急 疋”"追”这两个动词十分形象贴切,将儿童天真活泼、好奇好胜

53、的神态和心理刻画得惟妙惟 肖。"无处寻"写出了面对一片金黄菜花搔首跚蹦、不知所措的儿童形象,引发人想象。两 首诗对儿童稚态的描墓都很生动有.趣,既表明了对儿童的喜爱之情,又可看出诗人的童心 不泯。【解析】【分析】(1)B项分析不当。令人感到奇怪的是"无语都张伞";“树头花落未成 阴”,花瓣从枝头纷纷飘落,嫩叶还未长岀。由此可知,夜诗描写的是暮春农村的景 色。选项说"初春时节"是错误的。故选B。(2)杨万里写出园诗,非常善于利用儿童椎态,起到点化诗境的效果。舟过安仁是 直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。他为小童子的聪明

54、,也为他们 的童真和稚气,于是欣然提笔,记录下这充满童趣的一幕,对两个小童子玩耍中透岀的聪 明伶俐赞赏有加。夜宿徐公店主要描写乡村田园风光,描绘了一幅春意盎然的儿童扑 蝶图,"急疋""追”这两个动词十分形象贴切,将儿童天真活泼、好奇好胜的神态和心理刻 画得惟妙惟肖。"无处寻"三个字给读者以想象,在我们而前仿佛浮现岀一个而对一片金黄 菜花搔首蹴踞、不知所措的儿童。两首诗中对儿童的喜爱之情溢于言表,从中可以看岀诗 人的童心不泯。对儿童稚态的描墓,点活了全诗。故答案为:B:舟过安仁是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。"收篙

55、停 棹","无雨都张伞",目的不是遮头,而是促使漁船向前行驶。对两个小童子玩耍中透出的 聪明伶俐、童真稚气赞赏有加。夜宿徐公店先写田园风光,再描绘儿童扑蝶图。"急 止”"追”这两个动词十分形象贴切,将儿童天真活泼、好奇好胜的神态和心理刻画得惟妙惟 肖。"无处寻"写出了面对一片金黄菜花搔首跚蹦、不知所措的儿童形象,引发人想象。两 首诗对儿童稚态的描墓都很生动有趣,既表明了对儿童的喜爱之情,又可看出诗人的童心 不泯。【点评】(I)此题考査对诗歌内容的理解鉴赏能力。要注意在理解全诗意思的基础上,对 诗歌的主题思想、意象及意境、表现

56、手法、语言以及作者的情感等方而加以综合考虑。逐 个排除选项,筛选出符合题意的正确答案。(2)此题考査把握诗歌内容的能力。整体理解诗歌内容,分析各个句子,组织答案。舟过安仁是直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。夜宿徐公 店主要描写乡村田园风光,描绘了一幅春意盎然的儿童扑蝶图。.阅读下而这首古诗,完成各题。从军行隋明余庆三边烽乱惊,十万且横行。风卷常山阵,笳喧细柳营。剑花寒不落,弓月晓逾明。会取淮南地,持作朔方城。注明余庆(约公元588年前后在世)字不详,平原鬲人,明克让之子。生卒年均不 祥,约陈末隋初间在世。常山阵:兵法上将首尾呼应的一种排兵布阵之法称为常山阵。笳:胡笳军乐,隋军

57、中也用,主要用来助攻,提振七气。朔方城:汉武帝时,汉军 曾攻占淮南一带,为纪念胜利在当地建胜利之城。(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 首联写边庭紧急,烽火四起,敌人来势汹汹,十万隋军奔赴边疆,浩浩荡荡,威武雄 壮。B. 颔联写隋军摆岀“常山阵",以风卷残云之势打败来犯之敌,军营中响起了胜利的笳声。C. 颈联运用细肖描写和景物描写,表现隋军战士不畏严寒、彻夜未眠地守卫边关的战斗精 神。D. 尾联巧用典故,想象隋军也能像当年汉军攻取淮南那样所向披靡,并且建立纪念胜利之 城。(2)诗中表达了怎样的思想情感?请结合全诗简要分析。【答案】B(2)表现隋军军容强盛、军纪严明及战士

58、们保家卫国的英勇无丧的壮志豪情。从"十万 且横行""风卷常山阵""笳喧细柳营""剑花寒不落"等描写,可见英雄浑气势和战斗精神。 尾联用典抒情,希望隋军能够取得战争的最终胜利。诗人想象着像当年汉军攻取淮南一 样,取胜之后建立一座纪念胜利的"朔方之城”。全诗格调昂扬向上,表现了作为大一统 帝国隋朝的边塞诗的"大国之气""强国之音【解析】【分析】(1)B项,"打败来犯之敌""军营中响起了胜利的笳声"错。颔联描述的 是隋军同仇敌K,奋力抗击敌人

59、的壮烈场而,悲壮雄浑的胡笳军乐如同当年细柳营中的军 乐一样响起。故选B项。(2)诗歌注释说"朔方城:汉武帝时,汉军曽攻占淮南一带,为纪念胜利在当地建胜利之BJ(2)结合注释内容"凌烟像:唐太宗李世民为表彰功臣而建造凌烟阁,上而绘有功臣图 像"分析,运用典故,指功成名就。"朱颜绿鬓”,朱颜,红润的面容:绿鬓,黑鬓发。形 容年轻时的容貌。运用借代。间接而生动地表达出作者对曹伯达为国效力、年少有为的赞 美与期望之情。故答案为:(1)B;运用借代、引用典故的手法。以侏颜绿鬓"借指年轻,"写凌烟像"引用凌烟阁功臣画像 的典故,指功成名

60、就。间接而生动地表达岀作者对黔州太守曹伯达为国效力、年少有为的 赞美与期望之情。【点评】本题考查学生诗歌的赏析能力。这类综合考核诗歌的题目,涉及诗歌形象、语 言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全 诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析 不对,语言方而主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。此题考査鉴赏诗歌表达技巧的能力。鉴赏诗歌的表达技巧的答题模式:第一步:指岀何 种手法;第二步:结合诗歌内容分析:第三步:指出这种手法的表达效果。借代,顾名思 义便是借一物来代替另一物出现,因此多数借代词为划词。

61、使用时,必须考虑替代的正当 性与通用性,尽:化简为繁,并且要让文义通顺。"看朱颜绿鬓,封侯万里,写凌烟像", 运用借代、引用典故的手法,结合诗句分析即可。13.阅读下而这首词,完成下列小题。永遇乐(宋)苏轼明月如霜,好风如水,淸景无限。曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。紈如三鼓,铿然 一叶,黯黯梦云惊断。夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。天涯倦客,山中归路,望断故园心眼。燕子楼空,佳人何在,空锁楼中燕。古今如梦, 何曾梦觉,但有旧欢新怨。异时对,黄楼夜景,为余浩叹。【注】燕子楼:唐徐州尚书张建封在宅邸所筑小楼。黄楼:徐州东门上的大楼,苏 轼任徐州知州时建造。(1)词的上阙主要运

62、用了和两种表现手法。(2)下阙表达的思想情感比较复杂,请作简要分析。【答案】(1)比喻:反衬(以动衬静或以声衬静)(2)下阙首三句写天涯漂泊感到厌倦的游子,想念山中的归路,心中眼中想望故园一 直到望断,极言思乡之切。"古今"三句,由古时联系到现今,发出了人生如梦的慨叹, 表达了作者无法解脱而又要求解脱的对整个人生的厌倦和感伤。最后两句,从燕子楼想 到黄楼,从今日又思及未来,将对历史的咏叹,对现实以至未来的思考,巧妙地结合一 起,终于挣脱了由政治波折而带来的巨大烦恼,精神获得了解放。这种对人生深刻的思 考,显示了词人内心对于整个人类历史的怀疑和迷惘,表现了他对宇宙、人生以及整个社 会进程的忧患情绪。【解析】【分析】(I)做此题要熟知各种技巧术语,仔细品味语言,得出答案。"明月如 霜为比喻”,"曲港跳鱼,圆荷泻露"动景衬托了月夜的寂静。(2)由“天涯倦客”、"故园心眼&q

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 遂宁市重点中学2024-2025学年高三冲刺模拟物理试题含解析

- 常熟中学2025年高三下学期模拟试题(二)物理试题含解析

- 广安职业技术学院《人文社科英语听说(下)》2023-2024学年第一学期期末试卷

- 广东省佛山市南海区重点中学2025年初三冲刺诊断考试化学试题试卷含解析

- 镇江市科技金融服务平台建设方案

- 2025年装修终止合同模板

- 市政划线施工方案

- 2025年合同权利义务转让协议

- 公共事业管理心理评估试题及答案

- 合同法分包的法律依据

- 二零二五年度汽车销售业务员劳动合同(新车与二手车)

- 护理人员中医技术使用手册(2024版)

- 设备设施风险分级管控清单

- 河北养老托育项目可行性研究报告

- 急诊医学题库含参考答案

- 《带电作业操作规范-架空配电线路机械化带电立撤杆》征求意见稿

- T-CAS 886-2024 输血相容性检测设备检测性能验证技术规范

- 公司安全生产事故隐患内部报告奖励工作制度

- 用户体验测试方法培训

- 压力性损伤安全警示教育

- 眼科诊所安全消毒规程

评论

0/150

提交评论