版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

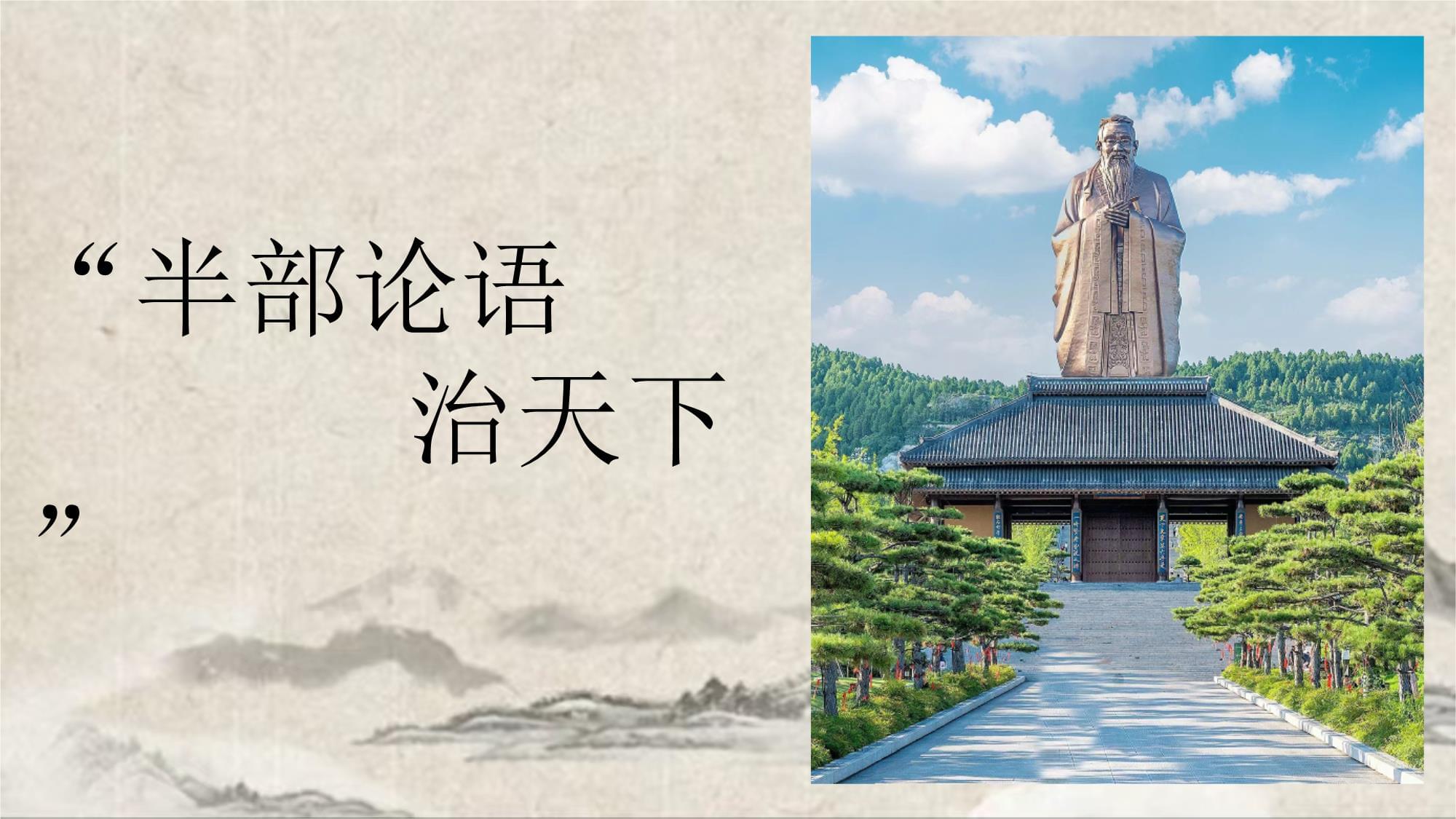

“半部论语治天下”了解孔子孔子(公元前552或551-前479)名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,是儒家学派的创建者,中国古代著名的思想家和教育家。《论语》是孔子弟子及其再传弟子追记孔子言行思想的著作,大约成书于战国初期。比较集中地反映了孔子的思想。今本《论语》共二十篇。儒家创始人孔子的政治思想核心是“仁”“礼”“义”。孔子是儒家创始人,他的思想核心是“仁”“礼”①在伦理思想方面,孔子主张仁。孔子的“仁”的基本精神是教人根据周礼调整统治阶级内部的矛盾。③孔子主张维护等级制度的正名思想。他主张“君君,臣臣,父父,子子”这种合乎“礼”的等级制度。②孔子主张礼治,反对法治。礼的意义在古代甚为广泛,指国际间交际的礼节仪式,贵族的冠、婚、丧、祭、餮等典礼,包括政治制度、道德规范等。《论语》是儒家经典之一,是一部以记言为主的语录体散文集,主要以语录和对话文体的形式记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等价值思想。《论语》成书于春秋战国时期。当时是由奴隶制向封建制过渡的时代。春秋末期,周朝的礼制日渐崩溃,名存实亡的现象十分普遍,社会处于一种大的动荡组合阶段,人们本性中最原始的欲望如脱缰之马,肆意践踏礼制下的人伦理念。在社会呈现“礼崩乐坏”的局面下,孔子建立了以“仁”为核心的儒家思想体系,旨在建立和恢复正常的社会秩序,其重要观点记录在《论语》之中。了解作品四书:五经:《大学》《中庸》《论语》《孟子》《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)研读文本勤勉到有道德的人那里去匡正自己表并列孔子说:“追求品德高尚的人吃东西不追求饱足,居住不追求舒适,做事勤勉,言谈谨慎,到有道德的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”吃饭孔子认为好学的标准是什么?君子“好学”的标准有三条:一是在物质上不追求安逸和享受,即“_______,_________”;二是在言行上做事勤勉,说话谨慎,即“____________”;三是不断向有道德的榜样人物学习,即“_____________”。克制物质享受的欲望,重在排除干扰重在道德实践重在虚心请教子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)如果怎样对待礼呢孔子谓季氏曰:“八佾舞于庭,是可忍,熟不可忍?”八佾:古代奏乐舞蹈,一行八人成为一佾,天子可用八佾,即六十四人。孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?”如...何:固定句式当中一般插入代词、名词或其他词语,意思是“把(对)…怎么样和珅逾制和珅的第十三项罪名:昨将和珅家产查抄,所盖楠木房屋僭侈逾制,其多宝阁及断葛样式皆仿照宁寿宫,其源于点缀与圆明园、蓬岛瑶台无异。试简要分析“仁”和“礼”“乐”的关系。礼、乐都是制度文明,而仁则是人内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人的仁德。同时,乐是表达人思想情感的一种形式,它也是礼的一部分。因此,礼与乐都是仁的外在表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上礼、乐的问题。二者互为表里,不可分割。仁是孔子学说的中心,它来自固有的道德,仁是礼、乐的根本。礼讲究谦让敬人,乐需要八音和谐。一个人没有仁的本质,则不会真正遵守礼乐,也无谦让敬人、和谐等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)道理,指真理孔子说:”早晨得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”<成语积累>朝闻夕死:早晨闻道,晚上死去。形容对真理或某种信仰追求的迫切。名词作状语,在早上名词作状语,在晚上这句话体现了孔子对于“真理”具有怎样的态度?这里的“道”不是一般的“道理”“事理”,而是特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。拓展阅读

孔子适郑,与弟子相失,孔子独立郭东门。郑人或谓子贡曰:“东门有人,其颡似尧,其项类皋陶,其肩类子产,然自要以下不及禹三寸,累累若丧家之狗。”子贡以实告孔子。孔子欣然笑曰:“形状,末也。而谓似丧家之狗,然哉!然哉!”城外围着城的墙前往,到...去额头脖子颓丧、疲惫的样子用这个形象来表达自己生活上所面临的困难和挫折,也展示了孔子对道德的坚守。尽管他面临困难,也不放弃对学生的教育和道德的追求。子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)知晓,明白孔子说:“君子明白的是义,小人知晓的是利。”喻于义,喻于利:状语后置句,介宾短语“于义”“于利”作状语修饰动词“喻”。君子在大义上明白,小人在利益上明白。孔子认为君子与小人在“义利观”上应该有什么不同?从人的价值标准的角度出发,指出了君子与小人在人生价值和追求上的不同,在道义和利益的取舍上,君子更重视道义,而小人更注重利益,对义和利不同的认识是君子和小人的区别。子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)形作名,有德行的人形作动,看齐名作状,在心里孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”〈成语积累〉见贤思齐:见到德才兼备的人就要向他看齐。则其善者而从之,其不善者而改之。而,表顺接这句话反映出孔子的什么思想?

见贤思齐、自我反省是道德修养的方法。见贤思齐,见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)质朴华美粗野虚饰,浮夸配合得当的样子孔子说:“质朴超过文采就会粗野鄙俗,文采超过质朴就会虚饰浮夸。文采和质朴配合适当,这样之后才可以成为君子。”<成语积累>文质彬彬:形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。成为君子如何理解文和质?启发:写一篇文章,质就是文章的内容,文就是文章的文采,你认为哪个更重要?棘子成曰:“君子质而已矣,何以文为?”子贡曰:“惜乎,夫子之说君子也......文犹质也,质犹文也。虎豹之鞟(kuò,去毛的兽皮)犹犬羊之鞟。”孔子这里说的“文”,指合乎礼的外在表现;“质”,指内在的仁德。只有具备“仁”的内在品质,同时又合乎“礼”并表现出来,方能成为“君子”。“文”与“质”的关系,亦即“礼”与“仁”的关系。这一方面体现了孔子所竭力推崇的“君子”之理想人格;另一方面反映了孔子一以贯之的中庸思想,即不主张偏胜于文,亦不主张偏胜于质,而主张不偏不倚,执两用中。文与质是对立统一、相互依存的,不可分离。孔子认为只有两者配合得当才是完美的。从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得浮夸和虚伪,注重繁文缛节而不切实际。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能够称得上是真正的君子。我们应该如何理解“文”与“质”的关系?曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎。”(《泰伯》)志向远大,意志坚强<成语积累>任重道远:责任重大,路途遥远。比喻责任重大,要经历长期的奋斗表并列把...作为停止曾子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”宾语前置句子曰:“刚、毅、木、讷,近仁。”木:像未雕琢的原木那样质朴孔子认为“仁”是人格的最高境界,不易达到,但可以从基本的刚、毅、木、讷这四种美好的品质做起。刚强就不会为欲望所动摇,坚毅就不会为困难和威势所屈服,质朴就会保持敦厚严谨的作风,言语谨慎就能避免不必要的祸害。讷:左偏旁是“言”,右偏旁是“内”,把话藏在肚子里,言语谨慎。子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)堆积盛土的竹筐形作动,填平倾倒孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要前进的。”<成语积累>未成一篑:犹功亏一篑。比喻功败垂成。这句话蕴含了哪些做事和学习的道理?孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。孔子以堆土成山和平整地面的比喻说明功亏一篑和持之以恒的道理,鼓励自己和学生无论在学问和道德上,都应该坚持不懈。子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)同“智”孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。”“智者”为何“不惑”,“仁者”为何“不忧”,“勇者”为何“不惧”?请谈谈你的看法。有智慧的人不会疑惑,因为他明达事理,知道大小、轻重、缓急、本末,判断力自然就强;仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会令人感激,人际关系处理得完善了,就不会忧虑;真正的勇者不在于行为壮烈,而在于内心强大,不存在惧怕之心,横逆忧患来临时,能淡然处之,这才是大勇。胡适在北京大学的演讲可是这样的仁人志士为什么不担心呢?哪里有大烦恼,哪里就不超过两头。一个是担心成败,一个是担心得失。如果我们有一个“仁慈”的人生观,我们就不会担心成败。为什么?因为我们知道,宇宙和生命永远不会完美,《易经》中的六十四卦,开始是“行”,结束是“不行”。正是在这个永远不完美的宇宙中,我们总能创造进化。我们所做的,无非是在宇宙演化的漫长路程中向前移动了一寸或两寸。怎么才能说成功呢?但是不做呢?如果你不做,你甚至不会向前移动这一两英寸那才是真正的失败。颜渊问仁。子曰:“克己复礼为人。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《颜渊》)克:约束复:归复一日:一旦归:称赞由:依靠目:细则事:实践颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不堪,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。克己:约束自我欲望——内复礼:言行归附礼制——外两者结合不可分割如何才能做到克己复礼?如何理解“克己复礼”?非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。按今天的话讲,就是要有边界感,懂得知止。子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)一个字实践大概子贡问孔子道:“有没有一个字可以终生奉行的呢?”孔子回答说:“大概是宽容吧!自己不想要的,不要强加给别人。”<成语积累>己所不欲,勿施于人:自己不喜欢的,也不要亲自强加给对方。“恕”与“己所不欲,勿施于人”有何关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?这也是孔子对践行仁的原则的表述:恕道。在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“己所不欲,勿施于人”。它是“仁”的内涵之一,所以常把它看成是“仁”的实践原则。孔子认为推己及人的恕道是可以终身奉行的原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修己”。人活于世,要学会相互理解,要设身处地地看待问题,而不是以自我为中心。只有多替别人考虑,别人才会把你的事情放在心上。只有这样做了,人际关系才会和谐。子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)老师对学生的称呼那激发人的情感观察政治的得失提高人际交往能力讽刺时政近孔子说:“年轻人为什么不学习《诗》呢?《诗》可以激发人的情感,可以观察政治的得失和风俗的盛衰,可以提高人际交往能力,可以在礼的准则下讽刺时政。从近处讲可以懂得怎样侍奉父母,从远处讲可以懂得如何侍奉君主。而且能多认识鸟兽草木的名称。”通“侍”,侍奉陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学《诗》乎?’对曰:‘未也’。‘不学《诗》,无以言。’鲤退而学《诗》。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三:闻《诗》,闻礼,又闻君子之远其子也。”根据有关章句,总结孔子认为“君子”应具备的品格。君子之德修身养性1.食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。——做事勤勉、谨言慎行4.君子喻于义,小人喻于利。——重义轻利6.文质彬彬,然后君子。——文质彬彬外求内修2.人而不仁,如礼何?如乐何——重视仁德3.朝闻道,夕死可矣——追求真理8.止,吾止也;进,吾往也——锲而不舍12.学《诗》兴、观、群、怨——养德增智5.见贤思齐焉,见不贤而内自省也——自我反省7.士不可以不弘毅,任重而道远——勇于担当9.知者不惑,仁者不忧,勇者不惧——知、仁、勇10.克已复礼,非礼勿言......非礼勿听——自我约束11.恕己所不欲勿施于人——仁爱之心1.比喻说理,形象生动。如第8章,孔子以“堆土成山”为喻来阐述学习要持之以恒、不可半途而废的道理,易于人们理解和接受。简约深远,情味隽永。2.人物对话,栩栩如生。如“颜渊问仁”,孔子给予回答,接着颜渊又问具体表现是什么,最后表示要坚决执行。通过对话,一个善于思考、领悟,又坚决践行的弟子形象呈现在读者面前。3.哲学思辨,充满智慧。文章节选了孔子许多带有哲学思辨意味的名句,如“君子喻于义,小人喻于利”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”“朝闻道,夕死可矣”等给人以思辨人生的启示,表现孔子非凡的智慧。写作特色从历史角度《论语》自宋代以后,被列为“四书”之一,成为古代学校官定教科书和科举考试必读书。半部论语治天下。北宋赵普:“臣平生所知,诚不出此,昔。以其半辅太祖定天下,今欲以其半辅陛下致太平。”(罗大经《鹤林玉露》卷七)从世界角度孔子被联合国定为人类十大思想家之首。“己所不欲,勿施于人”被作为世界人权的基础。“修身、齐家、治国、平天下”被认为是全世界人生理念的榜样。今天为什么要读《论语》?《论语》是上古文化的一个总结和提炼,同时又是后世文化的一个开启和发明。《论语》在

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 疾病预防与治疗科普动画助你了解医学原理

- 水稻繁殖合同范本

- 被收购合同范本

- 光伏用地合同范本

- 工程贷款合同范本

- 2025年河南水利与环境职业学院单招职业倾向性测试题库完美版

- 2025年广州城市职业学院单招职业适应性测试题库学生专用

- 科技产业园中石墨产业的市场营销规划

- 计算机导论知到智慧树章节测试课后答案2024年秋韶关学院

- 集成化智能印刷系统知到智慧树章节测试课后答案2024年秋西安理工大学

- 《中小学科学教育工作指南》解读与培训

- 学校食堂“三同三公开”制度实施方案

- 2025年浙江国企台州黄岩站场管理服务有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解

- 2025年湖南高速铁路职业技术学院高职单招职业技能测试近5年常考版参考题库含答案解析

- 2025年医院财务工作计划(2篇)

- DB32T 4969-2024大型医用设备使用监督管理平台基础数据采集规范

- 2025年大连长兴开发建设限公司工作人员公开招聘高频重点提升(共500题)附带答案详解

- -人教版四年级下册英语全册教案-

- 教科版三年级下册科学全册单元教材分析

- 《物理学的发展史》课件

- 2025年广东广州市海珠区官洲街道办事处政府雇员招聘5人高频重点提升(共500题)附带答案详解

评论

0/150

提交评论